Anlage A

LEHRPLAN DER ALLGEMEINBILDENDEN HÖHEREN SCHULE

ERSTER TEIL

ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL

1. Funktion und Gliederung des Lehrplans

Der vorliegende Lehrplan stellt einerseits die für die Einheitlichkeit und Durchlässigkeit des Schulwesens notwendigen Vorgaben dar und eröffnet andererseits Freiräume, die der Konkretisierung am Standort vorbehalten sind. Der Lehrplan dient als Grundlage für

- – die Konkretisierung des Erziehungsauftrags der Schule,

- – die Planung und Steuerung des Unterrichts in inhaltlicher und in methodischer Hinsicht,

- – die Gestaltung des Erweiterungsbereichs und für schulautonome Lehrplanbestimmungen,

- – die Planungen der schulpartnerschaftlichen Gremien,

- – das standortbezogene Bildungsangebot,

- – die Berücksichtigung der individuellen Interessen und persönlichen Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler.

Der Lehrplan gliedert sich in das Allgemeine Bildungsziel, die Allgemeinen Didaktischen Grundsätze, den Teil Schul- und Unterrichtsplanung, die Stundentafeln und die Lehrpläne für die einzelnen Unterrichtsgegenstände.

Das Allgemeine Bildungsziel definiert gemeinsam mit den Allgemeinen Didaktischen Grundsätzen und dem Teil Schul- und Unterrichtsplanung Verbindlichkeiten, Verantwortlichkeiten und Freiräume bei der Umsetzung des Lehrplans.

Die Stundentafeln nennen Unterrichtsgegenstände und geben das Stundenausmaß der Unterrichtsgegenstände an, definieren die Freiräume für schulautonome Maßnahmen und sind maßgebend für den zeitlichen Umfang des Kernbereiches (in seiner jeweiligen Bedeutung; siehe dazu Z 2 des Dritten Teiles).

Die Lehrpläne der einzelnen Unterrichtsgegenstände der Unterstufe enthalten den Abschnitt „Bildungs- und Lehraufgabe“, welche sich sowohl auf den Kern- als auch auf den Erweiterungsbereich bezieht, sowie Bezüge zum Allgemeinen Bildungsziel und insbesondere Beiträge zu den Bildungsbereichen. Im Abschnitt „Didaktische Grundsätze“ werden Anleitungen zur Gestaltung des Unterrichts gegeben und im Abschnitt „Lehrstoff“ werden die zu erreichenden Ziele bzw. Inhalte (in der Unterstufe für den Kernbereich) festgelegt.

Die Lehrpläne der einzelnen Unterrichtsgegenstände der Oberstufe enthalten im Rahmen der Bildungs- und Lehraufgabe auch Beiträge zu den Bildungsbereichen. Im Abschnitt „Didaktische Grundsätze“ werden Anleitungen zur Gestaltung des Unterrichts gegeben. In den Abschnitten „Bildungs- und Lehraufgabe“ und „Lehrstoff“, die sich ab der 10. Schulstufe auf die semestrierten Teile des Lehrplans beziehen, werden die zu erreichenden Ziele bzw. Inhalte festgelegt.

2. Gesetzlicher Auftrag

Die allgemein bildende höhere Schule hat die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern eine umfassende und vertiefte Allgemeinbildung zu vermitteln und sie zugleich zur Universitätsreife zu führen (§ 34 des Schulorganisationsgesetzes).

Die allgemein bildende höhere Schule hat im Sinne des § 2 des Schulorganisationsgesetzes an der Heranbildung der jungen Menschen mitzuwirken, nämlich beim Erwerb von Wissen, bei der Entwicklung von Kompetenzen und bei der Vermittlung von Werten. Dabei ist die Bereitschaft zum selbstständigen Denken und zur kritischen Reflexion besonders zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler sind in ihrem Entwicklungsprozess zu einer sozial orientierten und positiven Lebensgestaltung zu unterstützen.

3. Leitvorstellungen

Der Bildungs- und Erziehungsprozess erfolgt vor dem Hintergrund rascher gesellschaftlicher Veränderungen insbesondere in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Demographie, Wirtschaft, Technik, Umwelt und Recht. Im Zusammenhang mit der Globalisierung der Wirtschaft, vielfältigen Krisenerscheinungen und Konfliktregionen sowie damit einhergehenden Migrationsbewegungen stellen sich verstärkt Herausforderungen im Bereich sozialer Zusammenhalt, Verteilungsgerechtigkeit, interkulturelle Begegnungen und Geschlechtergleichstellung. In diesem Zusammenhang kommt der Auseinandersetzung mit der regionalen, österreichischen und europäischen Identität unter dem Aspekt der Weltoffenheit besondere Bedeutung zu. Akzeptanz, Respekt, gegenseitige Achtung und Diskursfähigkeit unter Bezugnahme auf die individuellen Grundrechte sind wichtige Erziehungsziele insbesondere im Rahmen des interkulturellen Lernens und des Umgangs der Geschlechter miteinander. Wenn Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen – zB unterschiedlichen Muttersprachen und Religionszugehörigkeiten gemeinsam unterrichtet werden, ist neben der sicheren Verwendung der Unterrichtssprache auch der vorurteilsfreien Begegnung der Kulturen auf der Grundlage einer offenen und respektvollen Auseinandersetzung – auch mit allfälligen Konfliktthemen – im Alltagsleben besonderes Augenmerk zu widmen. Die Wahrnehmung von demokratischen Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Lebens- und Gesellschaftsbereichen erfordert die Befähigung zur sach- und wertbezogenen Urteilsbildung und zur Übernahme sozialer Verantwortung. Zur Entwicklung dieser Fähigkeiten ist in hohem Maße Selbstsicherheit sowie selbstbestimmtes und selbst organisiertes Lernen und Handeln zu fördern.

Die Schülerinnen und Schüler sollen eigene weltanschauliche Konzepte entwerfen und ihre eigenen Lebenspläne und eigenen Vorstellungen von beruflichen Möglichkeiten entwickeln. Die Schülerinnen und Schüler sind sowohl zum selbstständigen Handeln als auch zur Teilnahme am sozialen Geschehen anzuhalten. Im überschaubaren Rahmen der Schulgemeinschaft sollen Schülerinnen und Schüler Fähigkeiten erwerben, die später in Ausbildung und Beruf dringend gebraucht werden, etwa für die Bewältigung kommunikativer und kooperativer Aufgaben.

Den Fragen und dem Verlangen nach einem sinnerfüllten Leben in einer menschenwürdigen Zukunft hat der Unterricht mit einer auf ausreichende Information und Wissen aufbauenden Auseinandersetzung mit ethischen und moralischen Werten und der religiösen Dimension des Lebens zu begegnen. Die jungen Menschen sind bei der Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu fördern und in der Herausforderung, in ihrem Dasein einen Sinn zu finden, zu stützen.

Die Würde jedes Menschen, seine Freiheit und Integrität, die Gleichheit aller Menschen sowie die Solidarität mit den Schwachen und am Rande Stehenden sind wichtige Werte und Erziehungsziele der Schule.

Innovative Technologien der Information und Kommunikation sowie die Massenmedien dringen immer stärker in alle Lebensbereiche vor. Besonders Multimedia und Telekommunikation sind zu Bestimmungsfaktoren für die sich fortentwickelnde Informationsgesellschaft geworden Zur Förderung der digitalen Kompetenz ist im Rahmen des Unterrichts diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen und das didaktische Potenzial der Informationstechnologien bei gleichzeitiger kritischer rationaler Auseinandersetzung mit deren Wirkungsmechanismen in Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar zu machen. Die Erstellung eigenständiger Arbeiten mit Mitteln der Informationstechnologie ist in altersgemäßem Ausmaß anzuregen.

Den Schülerinnen und Schülern sind relevante Erfahrungsräume zu eröffnen und geeignete Methoden für eine gezielte Auswahl aus computergestützten Informations- und Wissensquellen zur Verfügung zu stellen.

Der Unterricht hat sich entsprechend § 17 des Schulunterrichtsgesetzes sowohl an wissenschaftlichen Erkenntnissen als auch an den Erfahrungen und Möglichkeiten, die die Schülerinnen und Schüler aus ihrer Lebenswelt mitbringen, zu orientieren.

Im Sinne der gemeinsamen Bildungswirkung aller Unterrichtsgegenstände hat der Unterricht die fachspezifischen Aspekte der einzelnen Unterrichtsgegenstände und damit vernetzt fächerübergreifende und fächerverbindende Aspekte zu berücksichtigen. Dies entspricht der Vernetzung und gegenseitigen Ergänzung der einzelnen Disziplinen und soll den Schülerinnen und Schülern bei der Bewältigung von Herausforderungen des täglichen Lebens helfen.

4. Aufgabenbereiche der Schule

Wissensaneignung, Kompetenzerwerb

Kompetenz besteht aus dem Zusammenspiel von Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Haltungen, welche in Handlungssituationen durch die Disposition der Einzelnen zur Geltung kommen. Zur fachbezogenen Kompetenzentwicklung gehört als eine zentrale Aufgabe der Schule die Vermittlung fundierten Wissens. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler im Sinne eines lebensbegleitenden Lernens zur selbstständigen, aktiven Aneignung, aber auch zu einer kritisch-prüfenden Auseinandersetzung mit dem verfügbaren Wissen befähigt und ermutigt werden.

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich in altersadäquater Form mit Problemstellungen auseinander setzen, Gegebenheiten kritisch hinterfragen, Probleme erkennen und definieren, Lösungswege eigenständig suchen und ihr eigenes Handeln kritisch betrachten.

Eine so erworbene Sachkompetenz bedarf allerdings der Erweiterung und Ergänzung durch Selbst- und Sozialkompetenz. Die Entwicklung der eigenen Begabungen und Möglichkeiten, aber auch das Wissen um die eigenen Stärken und Schwächen sowie die Bereitschaft, sich selbst in neuen Situationen immer wieder neu kennen zu lernen und zu erproben, ist ebenso Ziel und Aufgabe des Lernens in der Schule wie die Fähigkeit und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, mit anderen zu kooperieren, Initiative zu entwickeln und an der Gestaltung des sozialen Lebens innerhalb und außerhalb der Schule mitzuwirken („dynamische Fähigkeiten“).

Die Förderung solcher dynamischer Fähigkeiten soll die Schülerinnen und Schüler auf Situationen vorbereiten, zu deren Bewältigung abrufbares Wissen und erworbene Erfahrungen allein nicht ausreichen, sondern in denen Lösungswege aktuell entwickelt werden müssen.

Es ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler lernen, mit Sachthemen, mit sich selbst und mit anderen auf eine für alle Beteiligten konstruktive Weise umzugehen. Sie sollen Sachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz in einem ausgewogenen Verhältnis entwickeln.

Religiös-ethisch-philosophische Bildungsdimension

Die Schülerinnen und Schüler stehen vor den Fragen nach Sinn und Ziel und ihrem Verlangen nach einem sinnerfüllten Leben in einer menschenwürdigen Zukunft. Bei der Suche nach Orientierung bieten Religionen und Weltanschauungen ihre Antworten und Erklärungsmuster für eine eigenständige Auseinandersetzung an. In den Unterrichtsgegenständen ist auf philosophische und religiöse Erklärungs- und Begründungsversuche über Ursprung und Sinn der eigenen Existenz und der Welt einzugehen. Junge Menschen sollen Angebote zum Erwerb von Urteils- und Entscheidungskompetenz erhalten, um ihr Leben sinnerfüllt zu gestalten. Orientierungen zur Lebensgestaltung und Hilfen zur Bewältigung von Alltags- und Grenzsituationen sollen die Schülerinnen und Schüler zu einem eigenständigen und sozial verantwortlichen Leben ermutigen. Die Achtung vor Menschen, die dabei unterschiedliche Wege gehen, soll – auf der Grundlage der demokratischen Grundwerte – gefördert werden. Diese Zielsetzungen bilden die Grundlage für eine fächerübergreifende und vernetzte Zusammenarbeit und vervollständigen damit die Beiträge der Unterrichtsgegenstände und Bildungsbereiche zur umfassenden Bildung der jungen Menschen.

5. Bildungsbereiche

Bildung ist mehr als die Summe des Wissens, das in den einzelnen Unterrichtsgegenständen erworben werden kann. Im Folgenden werden daher weitere Ziele der Allgemeinbildung in fünf Bildungsbereichen näher erläutert. Sie sind als Benennung wichtiger Segmente im Bildungsprozess zu verstehen und bilden ebenso wie die religiös-ethisch-philosophische Bildungsdimension eine Grundlage für die fächerverbindende und fächerübergreifende Zusammenarbeit. Die Bildungsbereiche bieten gemeinsam mit den Zielen in den Abschnitten „Aufgabenbereiche der Schule“ und „Leitvorstellungen“ den Bezugsrahmen für die Einordnung jener Beiträge, die die einzelnen Unterrichtsgegenstände für den gesamten schulischen Bildungsprozess zu leisten haben.

In den Bildungsbereichen sind auch jene Zielsetzungen enthalten, die von folgenden Unterrichtsprinzipien vertreten werden:

Gesundheitserziehung, Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern/Gender Kompetenz, Medienerziehung, Musische Erziehung, Politische Bildung, Interkulturelles Lernen, Sexualerziehung, Lese- und Sprecherziehung, Umwelterziehung, Verkehrserziehung, Wirtschaftserziehung, Erziehung zur Anwendung neuer Technologien, Vorbereitung auf die Arbeits- und Berufswelt.

Bildungsbereich Sprache und Kommunikation

Ausdrucks-, Denk-, Kommunikations- und Handlungsfähigkeit sind in hohem Maße von der Sprachkompetenz abhängig. In jedem Unterrichtsgegenstand sind die Schülerinnen und Schüler mit und über Sprache – zB auch in Form von Bildsprache – zu befähigen, ihre kognitiven, emotionalen, sozialen und kreativen Kapazitäten zu nutzen und zu erweitern. Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sozialisationsbedingungen ermöglicht die Einsicht, dass Weltsicht und Denkstrukturen in besonderer Weise sprachlich und kulturell geprägt sind.

Wenn die Begegnung mit anderen Kulturen und Generationen sowie die sprachliche und kulturelle Vielfalt in unserer eigenen Gesellschaft als bereichernd erfahren werden, ist auch ein Grundstein für Offenheit und gegenseitige Achtung gelegt.

Ein kritischer Umgang mit und eine konstruktive Nutzung von Medien sind zu fördern.

Bildungsbereich Mensch und Gesellschaft

Wissen über und Verständnis für gesellschaftliche (insbesondere politische, wirtschaftliche, rechtliche, soziale, ökologische, kulturelle) Zusammenhänge ist eine wichtige Voraussetzung für ein bewusstes und eigenverantwortliches Leben und für eine konstruktive Mitarbeit an gesellschaftlichen Aufgaben.

Die Schülerinnen und Schüler sind – unabhängig von ihrer sozialen, religiösen und kulturellen Herkunft – dabei zu unterstützen und zu begleiten, sich mit Ursachen gesellschaftlicher Ungleichheitsstrukturen, insbesondere auch mit Geschlechterungleichheiten und Rollenstereotypen kritisch auseinanderzusetzen, um eigene Handlungsspielräume und Lebensperspektiven zu erweitern. Die Schülerinnen und Schüler sollen weiters dabei unterstützt werden, Haltungen und Kompetenzen zu entwickeln, die der Chancengleichheit und dem Abbau geschlechtshierarchischer Rollennormen dienlich sind.

Die Verflochtenheit des oder der Einzelnen in vielfältige Formen von Gemeinschaft ist bewusst zu machen; Wertschätzung sich selbst und anderen gegenüber sowie Achtung vor den unterschiedlichen menschlichen Wegen der Sinnfindung sind zu fördern.

Es ist bewusst zu machen, dass gesellschaftliche Phänomene historisch bedingt und von Menschen geschaffen sind und dass es möglich und sinnvoll ist, auf gesellschaftliche Entwicklungen konstruktiv Einfluss zu nehmen. Aufgaben und Arbeitsweisen von gesellschaftlichen Institutionen und Interessensgruppen sind zu vermitteln und mögliche Lösungen für Interessenkonflikte zu erarbeiten und abzuwägen.

Der Unterricht hat aktiv zu einer den Menschenrechten verpflichtete Demokratie beizutragen. Urteils- und Kritikfähigkeit sowie Entscheidungs- und Handlungskompetenzen sind zu fördern, sie sind für die Stabilität pluralistischer und demokratischer Gesellschaften entscheidend. Den Schülerinnen und Schülern ist in einer zunehmend internationalen und multikulturellen Gesellschaft jene Weltoffenheit zu vermitteln, die vom Verständnis für die existenziellen Probleme der Menschheit und von Mitverantwortung getragen ist. Dabei sind Humanität, Solidarität, Toleranz, Frieden, Gerechtigkeit, Geschlechtergleichstellung und Umweltbewusstsein handlungsleitende Werte.

Die Vorbereitung auf das private und öffentliche Leben (insbesondere die Arbeits- und Berufswelt) hat sich an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, sozialem Zusammenhalt, einer für beide Geschlechter gleichen Partizipation in allen gesellschaftlichen Bereichen (dh. sowohl in der Familien- und Erziehungsarbeit als auch in der Arbeitswelt und beim zivilgesellschaftlichen Engagement) und an ökologischer Nachhaltigkeit zu orientieren. Dabei soll die Entwicklung digitaler Kompetenzen die eigenverantwortliche, reflektierte Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen und individuelle Lernprozesse unterstützen.

Die Auseinandersetzung mit religiösen und philosophischen Erklärungs- und Begründungsversuchen über Ursprung und Sinn der eigenen Existenz und der Existenz der Welt ist eine wichtige Aufgabe der Schule.

Bildungsbereich Natur und Technik

Die Natur als Grundlage des menschlichen Lebens tritt in vielfältiger, auch technisch veränderter Gestalt in Erscheinung. Die Kenntnisse über die Wirkungszusammenhänge der Natur sind als Voraussetzung für einen bewussten Umgang und die Nutzung mit Hilfe der modernen Technik darzustellen.

Verständnis für Phänomene, Fragen und Problemstellungen aus den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaft und Technik bilden die Grundlage für die Orientierung in der modernen, von Technologien geprägten Gesellschaft.

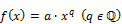

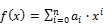

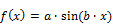

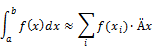

Der Unterricht hat daher grundlegendes Wissen, Entscheidungsfähigkeit und Handlungskompetenz zu vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler sind zu befähigen, sich mit Wertvorstellungen und ethischen Fragen im Zusammenhang mit Natur und Technik sowie Mensch und Umwelt auseinander zu setzen. Als für die Analyse und Lösung von Problemen wesentliche Voraussetzungen sind Formalisierung, Modellbildung, Abstraktions- und Raumvorstellungsvermögen zu vermitteln.

Bildungsbereich Kreativität und Gestaltung

Gedanken und Gefühle verbal und nonverbal zum Ausdruck zu bringen, ist eine wesentliche Lebensform der Menschen. Den Schülerinnen und Schülern ist Gelegenheit zu geben, selbst Gestaltungserfahrungen zu machen und über Sinne führende Zugänge mit kognitiven Erkenntnissen zu verbinden. Dabei eröffnet sich für sie die Chance, individuelle Fähigkeiten zu entdecken und zu nutzen und sich mit den Ausdrucksformen ihrer Mitmenschen auseinander zu setzen. Daraus sollen sich Impulse für das Denken in Alternativen, für die Relativierung eigener Standpunkte, für die Entwicklung eines kritischen Verständnisses und für die Anerkennung von Vielfalt als kultureller Qualität ergeben. Die kreativ-gestaltende Arbeit soll im Spannungsfeld von Selbstverwirklichung und sozialer Verantwortung als individuell bereichernd und gemeinschaftsstiftend erlebt werden.

Bildungsbereich Gesundheit und Bewegung

Über das Bewusstmachen der Verantwortung für den eigenen Körper ist körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler sind zu unterstützen, einen gesundheitsbewussten und gegenüber der Umwelt und Mitwelt verantwortlichen Lebensstil zu entwickeln. Im Sinne eines ganzheitlichen Gesundheitsbegriffs ist ein Beitrag zur gesundheits- und bewegungsfördernden Lebensgestaltung zu leisten.

Im Vordergrund stehen dabei die Förderung von motorischen und sensorischen Fähigkeiten, wobei den Schülerinnen und Schülern Kompetenz für eine bewegungsorientierte Gestaltung ihrer Freizeit auch im Hinblick auf einen späteren Ausgleich zur beruflichen Beanspruchung zu vermitteln ist. Durch die Auseinandersetzung mit Gesundheitsthemen wie Ernährung, Sexualität, Suchtprävention, Stress, Gewalterfahrungen, Sexismus und Gendernormen (zB Schönheitsideale) ist sowohl das körperliche als auch das psychosoziale Wohlbefinden zu fördern.

Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, sich am Straßenverkehr sicher und unfallverhütend zu beteiligen, technische Haushaltseinrichtungen risikobewusst zu nutzen und gefährliche Stoffe verantwortungsbewusst einzusetzen und zu entsorgen.

ZWEITER TEIL

ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE

Der Lehrplan gibt Ziele vor. Im Sinne ihrer eigenständigen und verantwortlichen Unterrichts- und Erziehungsarbeit haben die Lehrerinnen und Lehrer

- – die Auswahl der Unterrichtsinhalte und Unterrichtsverfahren zur Erreichung dieser Ziele vorzunehmen,

- – im Unterricht Lernsituationen zu gestalten und Lernprozesse einzuleiten und zu unterstützen,

- – vielfältige Zugänge zum Wissen zu eröffnen und auch selbst Informationen anzubieten,

- – Gelegenheiten zu schaffen, Können zu entwickeln und anzuwenden sowie Erfahrungen und Eindrücke zu gewinnen.

Bei der Planung und Durchführung des Unterrichts sind insbesondere folgende Grundsätze zu beachten:

1. Anknüpfen an die Vorkenntnisse und Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler

Der Unterricht hat an die Vorkenntnisse, Vorerfahrungen und an die Vorstellungswelt der Schülerinnen und Schüler anzuknüpfen.

2. Interkulturelles Lernen

Aufgabe des interkulturellen Lernens ist das Begreifen, Erleben und Mitgestalten kultureller Werte beim gemeinsamen Lernen und nicht nur die Vermittlung von Kenntnissen über andere Kulturen. Der Zusammenhalt in der Klasse wird dadurch gefördert, dass alle Schülerinnen und Schüler als gleichberechtigte Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Diskursgemeinschaft der Klasse ihre besonderen Fähigkeiten und Stärken, zum Beispiel ihre Mehrsprachigkeit, einbringen und dafür Anerkennung erfahren. Sensibilität für die psychische und soziale Situation von Kindern mit Migrationshintergrund ist besonders wichtig.

Interkulturelle Bildung behandelt nicht nur Fragen der Kommunikation über sprachliche Unterschiede hinweg, sondern auch die Zusammenhänge zwischen Sprachen und ihren kulturellen Hintergründen, Fragen des Austauschs und des Verstehens zwischen Gruppen verschiedener sprachlicher, sozialer, geographischer oder sonstiger Herkunft und damit Fragen der individuellen und sozialen Identität sowie der Zugehörigkeit und der Strategien zum Umgang mit kulturellen Praktiken.

Unterschiedliche Sichtweisen und allfällige Konfliktthemen sollen auf der Grundlage einer offenen und respektvollen Auseinandersetzung und unter Bezugnahme auf die verfassungsrechtlich verankerten Grundrechte und Prinzipien diskutiert und bearbeitet werden.

Die Auseinandersetzung mit dem Kulturgut der in Österreich lebenden Volksgruppen ist in allen Bundesländern wichtig, wobei sich jedoch bundeslandspezifische Schwerpunktsetzungen ergeben werden.

3. Mehrsprachigkeit

Sprache hat in einer von Globalisierung und sprachlich-kultureller Vielfalt geprägten Welt große Bedeutung für die persönliche Entwicklung und die Wahrnehmung von Bildungs- und Lebenschancen.

Im Mittelpunkt sollen die Wertschätzung aller Sprachen und die Entwicklung der Fähigkeit aller Schülerinnen und Schüler stehen, mehrere Sprachen zu lernen und zu verwenden. Diese Kompetenzen sollen durch angemessenen Unterricht und durch eine plurilinguale Bildung verbreitert und vertieft werden, mit dem Ziel, sprachliche Sensibilität und interkulturelles Verständnis als Basis für eine demokratische Gesellschaft von Bürgerinnen und Bürgern zu schaffen.

Eine allfällige Mehrsprachigkeit von Schülerinnen und Schülern wird als wertvolle Ressource gesehen und in allen Unterrichtsgegenständen genutzt. Besondere Bedeutung kommt der Ermutigung durch die Lehrerinnen und Lehrer zu, sprachliche Ressourcen in der Klasse zu nutzen.

Das Wahrnehmen anderer Sprachen, ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede, mit allen Sinnen fördert nicht nur das Interesse und den Respekt für andere Sprachen, sondern schafft die Möglichkeit, die unbewusst bereits vorhandenen Theorien über Sprache und Sprachen bewusst zu machen und zu elaborieren („Language Awareness“).

Kompetenzorientierter Unterricht ist an den Prinzipien der kommunikativen Didaktik auszurichten.

Lokale sprachliche Ressourcen sollen im Rahmen von Projekten und Kooperationen mit außerschulischen Bereichen genützt werden. Die dafür notwendigen Voraussetzungen schafft eine moderne, als „Community Education“ bezeichnete Pädagogik.

Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt können sich dann am besten entwickeln, wenn sie auf frühem und kontinuierlichem Sprachenlernen, dem Unterricht des Deutschen als Erst- und als Zweitsprache und dem Unterricht der Volksgruppensprachen, der Herkunftssprachen von Migrantinnen und Migranten sowie einer Vielzahl von lebenden Fremdsprachen und klassischen Sprachen basieren.

Die Förderung und Weiterentwicklung sprachlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten in allen Unterrichtsgegenständen ist von besonderer Bedeutung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich Schülerinnen und Schüler in Sprachaneignungsprozessen der Zielsprache über lernersprachliche Zwischenschritte annähern. Daraus folgt, dass Fehler ein natürliches Phänomen beim Erlernen einer Sprache sind. Dies verlangt besondere Sensibilität beim Ausbessern von Fehlern durch Lehrerinnen und Lehrer.

4. Diversität und Inklusion

Die Schulen stehen heute vor der Herausforderung, mit der wachsenden Vielfalt bzw. Heterogenität der Schülerinnen und Schülern konstruktiv umzugehen, sodass die individuellen Begabungen und Potenziale – unabhängig von vorgefassten Bildern, Zuschreibungen und familiären Rahmenbedingungen – bestmöglich gefördert und aktiviert werden. Es geht um individuelle und diskriminierungsfreie Lern-, Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher familiärer und kultureller Herkunft mit unterschiedlichen Leistungsspektren. Eine zentrale Rolle dabei spielt neben einem individualisierten Unterricht und der Orientierung an der Erreichung bestimmter Leistungen und Kompetenzen va. auch das soziale Lernen im Raum Schule und der Umgang mit Diversität.

Inklusion in der Schule bedeutet

- – gleiche Wertschätzung aller Schülerinnen und Schüler,

- – Wahrnehmen der Individuen, Vermeiden von Etikettierungen und Fremdzuschreibungen,

- – erkennen, dass Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern Chancen für das gemeinsame Lernen sind und nicht Probleme, die es zu überwinden gilt,

- – Steigerung der Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler an Arbeit, Kultur und der Gemeinschaft der Schule,

- – Weiterentwicklung der Kulturen, Strukturen und Praktiken in der Schule, damit auf die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler besser eingegangen werden kann,

- – Anregung von Projekten mit dem Ziel, Barrieren für den Zugang und die Teilhabe bestimmter Schülerinnen und Schüler zu überwinden,

- – den Auf- und Ausbau nachhaltiger Beziehungen zwischen Schulen und Gemeinden.

Unter Beachtung des Prinzips der Inklusiven Pädagogik und der sozialen Teilhabe ist gemäß § 34 des Schulorganisationsgesetzes Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die in die Unterstufe einer allgemein bildenden höheren Schule aufgenommen wurden und die nach dem Lehrplan einer Sonderschule unterrichtet werden, eine der Aufgabe der Sonderschule entsprechende Bildung zu vermitteln, wobei entsprechend den Lernvoraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler die Unterrichtsziele der allgemein bildenden höheren Schule anzustreben sind.

Sofern für diese Schülergruppe ein Lehrplan der der Behinderungsart entsprechenden Sonderschule zur Anwendung kommt, gelten die hier angeführten Allgemeinen Didaktischen Grundsätze sinngemäß in Ergänzung der Didaktischen Grundsätze des Lehrplanes der Sonderschule.

5. Förderung durch Differenzierung und Individualisierung

Die Schülerinnen und Schüler haben vielfältige und unterschiedliche Fähigkeiten, die je nach deren Entwicklungsstand sowie nach Themenstellung und Herangehensweise im Unterricht in unterschiedlicher Weise zum Ausdruck kommen. Aufgabe der Schule ist es, die Schülerinnen und Schüler zur bestmöglichen Entfaltung ihrer individuellen Leistungspotenziale zu führen. Leistungsfähigkeit und besondere Begabungen sind dabei kontinuierlich zu fördern.

Für den Unterricht ergeben sich daraus folgende mögliche Aufgabenstellungen und pädagogisch-didaktische Konsequenzen:

- – Erstellung von differenzierten Lernangeboten, die individuelle Zugänge und auch immer wieder neue Einstiege und Anreize bieten,

- – Eingehen auf die individuell notwendige Arbeitszeit, auf unterschiedliche Lerntypen, Vorkenntnisse, Vorerfahrungen und kulturelles Umfeld,

- – Berücksichtigung des unterschiedlichen Betreuungsbedarfs,

- – Bewusstmachen der Stärken und Schwächen im persönlichen Begabungsprofil der Schülerinnen und Schüler, wobei bevorzugt an die Stärken anzuknüpfen ist,

- – Entwicklung von Rückmeldeverfahren, ob die Schülerinnen und Schüler tatsächlich ihr individuelles Leistungspotenzial optimal entfalten,

- – Herstellung eines individuell förderlichen Lernklimas und Vermeidung von Demotivation.

Die methodisch-didaktische Gestaltung soll die Berücksichtigung der jeweils aktuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler gestatten. Unterrichtsformen, durch die sich Differenzierung und Individualisierung verwirklichen lassen, reichen von Einzelarbeit über Partnerarbeit bis zu den zahlreichen Möglichkeiten der Gruppenarbeit. Dazu gehören auch Phasen des offenen Lernens und Wahlmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler.

6. Förderunterricht

Förderunterricht stellt eine der grundlegenden Maßnahmen im Sinne des § 19 Abs. 3a des Schulunterrichtsgesetzes („Frühwarnsystem“) dar, welche der Zielsetzung folgt, Schülerinnen und Schüler, die von einem Leistungsabfall betroffen oder bedroht sind, vor Schulversagen zu bewahren. Darüber hinaus stellt der Förderunterricht für Schülerinnen und Schüler, die beim Übertritt in die allgemein bildende höhere Schule oder in der Anfangsstufe des betreffenden Pflichtgegenstandes auf Schwierigkeiten stoßen, ein zusätzliches Lernangebot dar.

Der Förderunterricht konzentriert sich auf die Wiederholung und Einübung des vorauszusetzenden oder des im Unterricht des betreffenden Pflichtgegenstandes der betreffenden Klasse durchgenommenen Lehrstoffs. Der Förderunterricht darf nicht zur Ausweitung, Ergänzung oder Vertiefung des Unterrichts im betreffenden Pflichtgegenstand verwendet werden.

Ein Förderunterricht kann nach Maßgabe der personellen und räumlichen Möglichkeiten (§ 4 Abs. 3 der Eröffnungs- und Teilungszahlenverordnung) in allen Pflichtgegenständen angeboten werden.

Der Förderunterricht kann in allen Schulstufen als Klassenkurs und gemäß § 3 Abs. 9 der Eröffnungs- und Teilungszahlenverordnung auch als Mehrklassen- oder Mehranstaltenkurs geführt werden und ist einem bestimmten Pflichtgegenstand zuzuordnen. Er kann in allen Pflichtgegenständen in Kursform, geblockt oder in den Unterricht des jeweiligen Pflichtgegenstandes integriert durchgeführt werden. Für Förderunterricht dürfen in jeder Klasse pro Schuljahr insgesamt 72 Unterrichtsstunden und für jede Schülerin und jeden Schüler 48 Unterrichtsstunden vorgesehen werden.

7. Stärken von Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung

Auch durch bloße Übernahme von Erfahrungen anderer soll das Wissen, Können und Erleben erweitert werden. Im Unterricht ist durch das Schaffen einer entsprechenden Lernatmosphäre – nicht zuletzt auf Grund der wachsenden Bedeutung dynamischer Fähigkeiten – die selbsttätige und selbstständige Form des Lernens besonders zu fördern. Dafür bieten sich auch projektartige und offene Lernformen an.

Die Schülerinnen und Schüler sind ihrem Alter entsprechend zu kritischem und eigenverantwortlichem Denken zu führen. Es sind Impulse zu setzen, die die Entwicklung eigener Wert- und Normvorstellungen bei den Schülerinnen und Schülern anregen und fördern.

Den Schülerinnen und Schülern ist Lernen als Prozess verständlich zu machen. Sie sollen die an sie gestellten Anforderungen kennen, sich selbst einschätzen lernen und darin auch Motivation für ihre Arbeit finden.

Die Vermittlung von Lerntechniken ist eine unabdingbare Voraussetzung für selbsttätiges Erarbeiten von Kenntnissen und Fertigkeiten, dient aber auch dem Zweck, eine Basis für den lebensbegleitenden selbstständigen Bildungserwerb zu legen. Bei der Gestaltung des Unterrichts ist darauf zu achten, dass Möglichkeiten für die Präsentation individuellen Wissens geboten werden.

Schülerinnen und Schüler sind in zunehmendem Ausmaß zu befähigen, adäquate Recherchestrategien anzuwenden und Schulbibliotheken, öffentliche Bibliotheken sowie andere Informationssysteme real und virtuell zur selbstständigen Erarbeitung von Themen in allen Gegenständen zu nutzen.

Die Kompetenz der Schülerinnen und Schüler ist durch differenzierte und individuelle Unterrichtsformen, durch den Einsatz von Medien aller Art und nach Möglichkeit auch durch Schulveranstaltungen zur Ergänzung des Unterrichts zu steigern.

Das Festlegen von Themen, Arbeits- und Sozialformen soll unter Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler, aber auch unter Bedachtnahme regionaler oder schulautonomer Schwerpunkte erfolgen.

Im Sinne praxisnaher und aktueller Bildungsziele soll die Möglichkeit der Einbindung außerschulischer Fachleute beachtet werden. In Hinblick auf die Reifeprüfung ist der Optimierung von Präsentationstechniken unter Einbeziehung moderner Technologien, aber auch unter Beachtung persönlichkeitsfördernder Maßnahmen entsprechende Bedeutung beizumessen. Dazu gehören projektorientierte Arbeitsformen in Kleingruppen sowie individualisierte Arbeits- und Lernprozesse. Der Einsatz digitaler Technologien fördert zeitgemäßes Lernen und unterstützt altersadäquates Informations- und Lernmanagement.

8. Herstellen von Bezügen zur Lebenswelt

Im Sinne des exemplarischen Lernens sind möglichst zeit- und lebensnahe Themen zu wählen, durch deren Bearbeitung Einsichten, Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Methoden gewonnen werden, die eigenständig auf andere strukturverwandte Probleme und Aufgaben übertragen werden können. Die Materialien und Medien, die im Unterricht eingesetzt werden, haben möglichst aktuell und anschaulich zu sein, um die Schülerinnen und Schüler zu aktiver Mitarbeit anzuregen. Begegnungen mit Fachleuten, die in den Unterricht eingeladen werden können, sowie die Einbeziehung außerschulischer Lernorte und die Ergänzung des lehrplanmäßigen Unterrichts durch Schulveranstaltungen stellen wesentliche Bereicherungen dar. Den neuen Technologien kommt verstärkt Bedeutung zu.

Die Erstellung eigenständiger Arbeiten mit Mitteln der Informationstechnologie ist anzuregen. Dazu zählen: Recherche und Verarbeitung von Informationen mit einer Textverarbeitung oder einem Präsentationsprogramm, Erstellung von Kalkulationsmodellen, Durchführung und Auswertung von Befragungen und Experimenten, Gestaltung von Medien, dokumentierte Kommunikation und Kooperation auch in einer Fremdsprache, Dokumentation und Präsentation von Projektarbeiten sowie Modellierung und Simulation.

9. Reflexive Koedukation und gendersensible Pädagogik

Reflexive Koedukation beschränkt sich nicht einfach nur auf gleichzeitiges Unterrichten von Schülerinnen und Schülern in einem Raum. Vielmehr ist eine forschungsgestützte Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Geschlechterdifferenzen und Stereotypen zu führen, damit Handlungsspielräume, Selbstkonzepte und Interessensentwicklungen der Geschlechter sich möglichst breit entfalten können. Es ist wesentlich, die Lerninhalte und Unterrichtsmethoden so auszuwählen, dass sich Schülerinnen und Schüler gleichermaßen angesprochen fühlen und es ist wichtig, den Unterricht so zu gestalten, dass er sozialisationsbedingt unterschiedlichen Vorerfahrungen entgegenzusteuern in der Lage ist.

Lehrerinnen und Lehrer sind angehalten, ein Klima der gegenseitigen Achtung zu schaffen und einen Rahmen zur Verfügung zu stellen, in dem Ursachen und Erscheinungsformen von Geschlechterungleichheiten und Geschlechterstereotypen auf der Grundlage von Ergebnissen aus der Geschlechterforschung – sowohl gegenstandsbezogen als auch fächerübergreifend – bearbeitet werden können.

Lehrerinnen und Lehrer sollen Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen und begleiten, Haltungen und Kompetenzen zu entwickeln, die dem Ziel der Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit, sowie dem Abbau geschlechtshierarchischer Rollennormen dienlich sind.

Bei bestimmten Inhalten und Themen kann phasenweise geschlechtshomogener Unterricht zu einer Erweiterung der Selbstbilder, der Unterrichtsbeteiligung und der Handlungsspielräume von Mädchen und Burschen beitragen.

10. Sicherung des Unterrichtsertrages und Rückmeldungen

Für die Sicherstellung des Unterrichtsertrages sind im Unterricht ausreichende und gezielte Wiederholungen und Übungen vorzusehen. Zur Festigung des Gelernten ist beizutragen, indem Zusammenhänge zwischen neu Gelerntem und bereits Bekanntem hergestellt werden und indem – soweit möglich – Neues in bekannte Systeme und Strukturen eingeordnet wird.

Hausübungen gemäß § 17 Abs. 2 des Schulunterrichtsgesetzes sollen durch besondere Intentionen, wie zB Sammeln von Materialien und Informationen, Erkundungen, zusätzliche Übung und Festigung die Unterrichtsarbeit ergänzen. Bei der Bestimmung des Ausmaßes von Hausübungen ist auf die Belastbarkeit der Schülerinnen und Schüler zu achten (siehe § 17 Abs. 2 des Schulunterrichtsgesetzes).

An ganztägigen Schulen sollen die Aufgabenstellungen aus dem Unterricht (zB Hausübungen) hinsichtlich Quantität und Qualität in Abstimmung mit den Pädagoginnen und Pädagogen des Betreuungsteils erfolgen. Die Aufgaben sind so zu stellen, dass sie nach Möglichkeit im zeitlichen Ausmaß der im Betreuungsteil für die individuelle Lernzeit anberaumten Wochenstunden erledigt werden können.

Eine detaillierte Rückmeldung über die erreichte Leistung ist wichtig und soll auch zum Zweck der Nachvollziehbarkeit einer Leistungsbeurteilung stets erfolgen. Klar definierte und bekannt gemachte Bewertungskriterien sollen Anleitung zur Selbsteinschätzung sein und Motivation, Ausdauer und Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler positiv beeinflussen.

Bei der Bestimmung der wesentlichen Bereiche, wie sie auch für die Leistungsbeurteilung von Bedeutung sind, sind zusätzlich zu den Bildungs- und Lehraufgaben sowie den Lehrstoffangaben jedes Faches auch die jeweiligen Beiträge zu den Bildungsbereichen, zu den Aufgabenbereichen der Schule und zu den Leitvorstellungen zu beachten.

Die Schülerinnen und Schüler sind in die Planung und Gestaltung sowie Kontrolle und Analyse ihrer Arbeitsprozesse und Arbeitsergebnisse in zunehmendem Maße aktiv einzubeziehen, damit sie schrittweise eigenständig und eigenverantwortlich die Entwicklung ihrer Kompetenzen übernehmen können.

Produktorientierte Arbeitsformen mit schriftlicher oder dokumentierender Komponente, wie zB Portfolio-Präsentationen oder (Projekt)Arbeiten unter Verwendung des Computers sind für die Entwicklung von Selbstkompetenz und Selbsteinschätzung geeignet. Besonderes Augenmerk ist dabei auf Entwicklung von Präsentationskompetenz und die Einbeziehung moderner Technologien zu legen.

DRITTER TEIL

SCHUL- UND UNTERRICHTSPLANUNG

Für die Qualität des Unterrichts ist wesentlich, dass standortspezifische Faktoren wie die regionalen Bedingungen und Bedürfnisse, spezielle Fähigkeiten von Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern oder besondere Formen der Ausstattung konstruktiv in die Unterrichtsarbeit eingebracht werden. Die Konkretisierung und Realisierung der Vorgaben des Lehrplans hat gemäß § 17 des Schulunterrichtsgesetzes nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen standortbezogen zu erfolgen.

Planungsvorgänge beziehen sich insbesondere auf:

- – Konkretisierung der Kernbereiche (5. bis 8. Schulstufe) durch die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer,

- – Gestaltung der Erweiterungsbereiche (5. bis 8. Schulstufe) durch die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer,

- – fächerverbindende und fächerübergreifende Maßnahmen,

- – Abstimmung der Leistungsfeststellungen auf die Unterrichtsarbeit durch die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer als Grundlage für die Beurteilung der Schülerleistungen,

- – Ergänzung des Unterrichts durch Schulveranstaltungen,

- – Gestaltung des Angebots an Wahlpflichtgegenständen, Freigegenständen und Unverbindlichen Übungen,

- – schulautonome Lehrplanbestimmungen.

Aspekte des Lehrens und Lernens wie Unterrichtsgestaltung, Erziehungsstil und individuelle Förderung sowie Rückmeldungen über das Unterrichts- und Schulgeschehen sind wichtige Bereiche von Qualität in der Schule. Schulqualität umfasst weiters Elemente wie Schulklima, Schulmanagement, Außenbeziehungen und Professionalität sowie Personalentwicklung. Die Entwicklung von Schulqualität wird auch durch geeignete Maßnahmen der Selbstevaluation gefördert.

1. Unterrichtsplanung der Lehrerinnen und Lehrer

Die Lehrerinnen und Lehrer haben ihre Unterrichts- und Erziehungsarbeit in verantwortungsbewusster und eigenständiger Weise auf der Grundlage des Lehrplans und allfälliger schulautonomer Lehrplanbestimmungen zu planen. Auf die Rechte der Schülerinnen und Schüler auf Beteiligung bei der Gestaltung des Unterrichts ist Bedacht zu nehmen (siehe § 17 und § 57a des Schulunterrichtsgesetzes).

Die Vorgaben im Abschnitt „Kernbereich“ der Lehrpläne der einzelnen Unterrichtsgegenstände (5. bis 8. Schulstufe) sind verbindlich. Ebenso sind jedenfalls das Allgemeine Bildungsziel und die Bildungs- und Lehraufgabe der einzelnen Unterrichtsgegenstände umzusetzen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie viel Zeit für den Kernbereich (5. bis 8. Schulstufe) zur Verfügung steht. Die Festlegung insbesondere der konkreten Inhalte und Beispiele erfolgt durch die jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer. Diese haben außerdem festzulegen, welche Teilziele im Erweiterungsbereich (5. bis 8. Schulstufe) behandelt werden und wie die beiden Bereiche zusammenwirken.

Die standortbezogene Gestaltung der Erweiterungsbereiche (5. bis 8. Schulstufe) bietet im Sinne der anzustrebenden gemeinsamen Bildungswirkung aller Unterrichtsgegenstände die Möglichkeit, sowohl mit jenen Lehrerinnen und Lehrern, die denselben Unterrichtsgegenstand unterrichten, als auch mit den Lehrerinnen und Lehrern der anderen Unterrichtsgegenstände in den jeweiligen Klassen Planungen und Abstimmungen durchzuführen. Dies erfordert ein koordiniertes pädagogisches Vorgehen.

In der Oberstufe sind die Vorgaben (Lehrziele, Themenbereiche usw.) der Abschnitte „Bildungs- und Lehraufgabe“ und „Lehrstoff“ der einzelnen Unterrichtsgegenstände verbindlich umzusetzen; dies gilt auch für den Fall schulautonomer Stundenreduktionen. Die zeitliche Gewichtung und die konkrete Umsetzung der Vorgaben obliegen den Lehrerinnen und Lehrern und ermöglichen somit eine flexible Unterrichtsgestaltung.

Die Unterrichtsplanung umfasst die zeitliche Verteilung sowie die Gewichtung der Ziele und Inhalte. Sie bezieht sich auch auf die Methoden, die zur Bearbeitung der Inhalte und zur Erreichung der Ziele angewendet werden sowie auf die Lehrmittel und Medien, die eingesetzt werden. Die Planung erfolgt in mehreren Schritten, als Jahresplanung sowie als ergänzende mittel- und kurzfristige Planung während des Schuljahres.

2. Kern- und Erweiterungsbereich

Kern- und Erweiterungsbereich (5. bis 8. Schulstufe):

Der Lehrplan unterscheidet in den Pflichtgegenständen und Verbindlichen Übungen zwischen einem Kern- und einem Erweiterungsbereich. Für den Kernbereich sind zwei Drittel der in der subsidiären Stundentafel (siehe Z 2 im Vierten Teil – Stundentafeln) angegebenen Wochenstundenanzahlen vorzusehen. Neben dieser zeitlichen Begrenzung ist der Kernbereich auch inhaltlich definiert.

Das Allgemeine Bildungsziel und die Allgemeinen Didaktischen Grundsätze sowie die Bildungs- und Lehraufgaben und die Didaktischen Grundsätze der einzelnen Pflichtgegenstände und Verbindlichen Übungen gelten für den Kern- und für den Erweiterungsbereich. Der Abschnitt „Lehrstoff“ legt zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit und Durchlässigkeit den verbindlichen Kernbereich fest. Die Umsetzung der knapp und abstrakt formulierten Kernanliegen ist verbindliche Aufgabe der jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer. Die zeitliche Gewichtung sowie die konkrete Umsetzung obliegen den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern.

Der Erweiterungsbereich ist standortbezogen durch die jeweilige Lehrerin oder den jeweiligen Lehrer allein oder fachübergreifend im Team zu planen, allenfalls nach Maßgabe schulautonomer Lehrplanbestimmungen.

Bei der Gestaltung des Erweiterungsbereiches sind insbesondere folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

Regionale und lokale Gegebenheiten; Bedürfnisse, Interessen und Begabungen der Schülerinnen und Schüler; Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler einer Klasse (Bedarf an Vertiefung, Übung usw.); individuelle Schwerpunkte der Lehrerinnen und Lehrer; materielle und personelle Ressourcen; schulautonome Lehrplanbestimmungen.

Kern- und Erweiterungsbereich sind sowohl inhaltlich als auch organisatorisch miteinander vernetzt. Lernformen, Unterrichtsphasen, Schulveranstaltungen usw. sind nicht von vornherein dem einen oder dem anderen Bereich zugeordnet. Die Zuordnung hat sich vielmehr an den Lernzielen zu orientieren. Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung beziehen sich auf die konkrete lehrplänmäßige Umsetzung von Kern- und Erweiterungsbereich.

Kernbereich (ab der 9. Schulstufe):

Der Begriff des Kernbereichs in der Oberstufe unterscheidet sich deutlich von jenem in der Unterstufe. Während in der Unterstufe der Kernbereich auf der Ebene der Fachlehrpläne angesiedelt ist, ist der Begriff Kernbereich in der Oberstufe als die Summe der Pflichtgegenstände (Mindestangaben im zeitlichen Bereich) zu verstehen. Die Differenz zwischen der Wochenstundenzahl des auf die jeweilige Schulform bezogenen Kernbereichs der Pflichtgegenstände und der Gesamtwochenstundenzahl ergibt den gestaltbaren autonomen Bereich.

3. Schulautonome Lehrplanbestimmungen

Der Lehrplan eröffnet besonders gekennzeichnete Freiräume, für deren Nutzung schulautonome Lehrplanbestimmungen erforderlich sind. Auszugehen ist von den spezifischen Bedarfs- und Problemsituationen in einzelnen Klassen oder an der gesamten Schule. Die Nutzung von Freiräumen im Rahmen der Schulautonomie soll sich nicht in isolierten Einzelmaßnahmen erschöpfen, sondern erfordert ein auch auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ausgerichtetes Gesamtkonzept. Dies ist in einer sachlich fundierten Auseinandersetzung, in die grundsätzlich alle am Schulleben Beteiligten einzubeziehen sind, unter Berücksichtigung der räumlichen, ausstattungsmäßigen und personellen Standortbedingungen sicherzustellen.

Im Sinne der Verbesserung der fremdsprachlichen Kompetenz kann „Content and Language Integrated Learning – CLIL“ eingesetzt werden. Unter „Content and Language Integrated Learning“ versteht man die Verwendung einer Fremdsprache zur integrativen Vermittlung von Lerninhalten und Sprachkompetenz außerhalb des Fremdsprachenunterrichts. Dabei muss sichergestellt sein, dass die Fachsprache des jeweiligen Unterrichtsgegenstandes auch in der Unterrichtssprache korrekt erworben wird. Ausgenommen von dieser Regelung sind Unterrichtssprache und Fremdsprachen. Wird „Content and Language Integrated Learning – CLIL“ eingesetzt, so sind Sprache und Ausmaß der Wochenstunden festzulegen.

Die schulautonomen Lehrplanbestimmungen haben den zur Verfügung stehenden Rahmen an Lehrerwochenstunden und die Möglichkeiten der räumlichen und ausstattungsmäßigen Gegebenheiten der Schule zu beachten. In einstündigen Fächern sind Blockungen (z. B. vierzehntägig) möglich und sinnvoll.

Soweit schulautonom Unterrichtsgegenstände eingeführt werden, die in diesem Lehrplan nicht enthalten sind, müssen in der Unterstufe die schulautonomen Lehrplanbestimmungen neben Lehrstoffumschreibungen auch Bildungs- und Lehraufgaben und Didaktische Grundsätze enthalten. In der Oberstufe müssen die schulautonomen Lehrplanbestimmungen neben Lehrstoffumschreibungen und Bildungs- und Lehraufgabe auch Didaktische Grundsätze enthalten.

Wird in der Unterstufe schulautonom das Stundenausmaß für einen bestehenden Unterrichtsgegenstand im Vergleich zur subsidiären Stundentafel erhöht, sind jedenfalls die Lehrstoffe und gegebenenfalls die Bildungs- und Lehraufgabe sowie die Didaktischen Grundsätze entsprechend zu ergänzen. In der Oberstufe sind Bildungs- und Lehraufgabe und Lehrstoff sowie gegebenenfalls die Didaktischen Grundsätze zu ergänzen.

Bei der Festlegung schulautonomer Lehrplanbestimmungen ist auf Folgendes zu achten:

- – Abstimmung der inhaltlichen Angebote und der angestrebten Kompetenzen mit den Aufgaben des allgemein bildenden Schulwesens und insbesondere mit dem Bildungsziel der allgemein bildenden höheren Schule

- – Sicherstellung eines breit gefächerten Bildungsangebots, das die Vielfalt der Begabungen und Interessen berücksichtigt

- – Vermeidung einer frühzeitigen Spezialisierung oder einer einengenden Ausrichtung auf bestimmte Schul- und Berufslaufbahnen

- – Erhaltung der Berechtigungen und Übertrittsmöglichkeiten

- – Vermeidung der Vorwegnahme von Bildungsinhalten anderer Schularten in wesentlichen Bereichen

- – Einhaltung der Verfahrensbestimmungen (siehe § 64 des Schulunterrichtsgesetzes).

Für die Unterstufe (5. bis 8. Schulstufe) gelten weiters folgende Bestimmungen:

Im Rahmen schulautonomer Lehrplanbestimmungen können in der 5. bis 8. Schulstufe zB folgende, aber auch andere Schwerpunkte gesetzt werden:

- – Fremdsprachenschwerpunkt

- – künstlerisch-kreativer Schwerpunkt

- – naturkundlich-technischer Schwerpunkt

- – ökologischer Schwerpunkt

- – Informatikschwerpunkt

- – gesellschafts- und wirtschaftskundlicher Schwerpunkt

- – interkultureller Schwerpunkt

- – bewegungsorientierter Schwerpunkt

- – Schwerpunkt zur Gesundheit und Ernährung.

Wenn Unterrichtsgegenstände mit fächerübergreifendem Charakter geschaffen werden, kann es – um Stoffwiederholungen zu vermeiden – erforderlich sein, Teile aus den Kernbereichen bestehender Unterrichtsgegenstände in diese Unterrichtsgegenstände zu verlagern. In den schulautonomen Lehrplanbestimmungen sind diese Verlagerungen auszuweisen.

Wenn durch schulautonome Lehrplanbestimmungen die Stundenanzahl eines Pflichtgegenstandes oder einer Verbindlichen Übung reduziert wird, geht dies zu Lasten des Zeitbudgets für den Erweiterungsbereich. Eine Verlagerung von Teilen des Kernbereiches in andere oder neue Pflichtgegenstände oder in eine andere Schulstufe desselben Unterrichtsgegenstandes ist möglich, im Falle einer zeitlichen Reduktion von mehr als einem Drittel verpflichtend.

In der Oberstufe (ab der 9. Schulstufe) umfasst das über den jeweiligen Kernbereich hinausgehende Wochenstundenkontingent einen

- – schülerinnen- und schülerautonomen Bereich (Wahlpflichtgegenstände) und einen

- – schulautonomen Bereich (für zusätzliche schulspezifische und regionale Schwerpunktsetzung mit mindestens acht Wochenstunden oder für die Ausweitung des Kernbereiches).

Im Bereich der Wahlpflichtgegenstände (schülerinnen- und schülerautonomer Bereich) können durch schulautonome Lehrplanbestimmungen über die in der subsidiären Stundentafel (Vierter Teil) vorgesehenen Wahlpflichtgegenstände hinaus zusätzliche Wahlpflichtgegenstände (einschließlich Bildungs- und Lehraufgabe, Lehrstoff und Didaktische Grundsätze) festgelegt werden und kann das Stundenausmaß der Wahlpflichtgegenstände gegenüber dem in der subsidiären Stundentafel vorgesehenen Stundenausmaß erhöht oder vermindert werden. Dabei ist sicher zu stellen, dass die Wahl von Wahlpflichtgegenständen beginnend mit der 6. Klasse nur für zwei oder drei Schulstufen (6. und 7. Klasse, 6. und 8. Klasse oder 6. bis 8. Klasse) zulässig ist.

Im schulautonomen Bereich können neben einer Erweiterung des Kernbereiches folgende, die jeweilige Form ergänzende Schwerpunkte (zusätzliche Schwerpunkte im Ausmaß von jeweils mindestens acht Wochenstunden) gesetzt werden:

- – Fremdsprachen

- – Mathematik, Naturwissenschaften

- – humanistischer Schwerpunkt

- – Informations- und Kommunikationstechnologie

- – Ökologie

- – Wirtschaft

- – Musisch-kreativer Schwerpunkt

- – Sport.

Im Zusammenhang mit einer Schwerpunktsetzung haben die schulautonomen Lehrplanbestimmungen jedenfalls festzulegen, welche Bildungs- und Lehraufgaben und Lehrstoffbereiche dieser schulautonomen Lehrpläne über die im Sechsten Teil (Lehrpläne der einzelnen Unterrichtsgegenstände) festgelegten Inhalte hinausgehen.

4. Leistungsfeststellung (Anm.: vgl. Art. III § 1a)

Die Lehrerinnen und Lehrer haben ihr Gesamtkonzept der Rückmeldung und Leistungsfeststellung den Schülerinnen und Schülern sowie deren Erziehungsberechtigten zu Beginn jedes Unterrichtsjahres in geeigneter Weise bekannt zu geben.

In jenen Unterrichtsgegenständen, für welche im Sechsten Teil Schularbeiten vorgesehen sind und keine näheren Festlegungen über Zahl und Dauer getroffen werden, beträgt die Zahl und der Zeitrahmen (in Minuten) für deren Durchführung pro Schuljahr:

Unterstufe

| Dauer insgesamt pro Unterrichtsjahr | Anzahl |

1. bis 4. Klasse | 200 bis 250 Minuten | 4 bis 6 |

erstes Lernjahr einer Fremdsprache | 150 bis 200 Minuten | 3 bis 4 |

Oberstufe

In Deutsch und in allen Fremdsprachen

Klasse | Gesamtdauer pro Unterrichtsjahr in Minuten | Anzahl der Schularbeiten pro Unterrichtsjahr | Dauer pro Schularbeit in Minuten |

5. und 6. | 150 bis 300 | 2 bis 4 mindestens eine pro Semester | 50 bis 100 |

7. | 250 bis 400 | 2 bis 4 mindestens eine pro Semester | 50 bis 150 eine mindestens 100-minütig |

8. | 250 bis 400 | 2 bis 3 mindestens eine im 1. Semester | mindestens 50 eine mindestens 150-minütig |

In Mathematik

Klasse | Gesamtdauer pro Unterrichtsjahr in Minuten | Anzahl der Schularbeiten pro Unterrichtsjahr | Dauer pro Schularbeit in Minuten |

5. bis 7. | 200 bis 400 | 3 bis 5 mindestens eine pro Semester | 50 bis 100 mindestens eine 100-minütig |

8. | 250 bis 350 | 2 bis 3 mindestens eine im 1. Semester | mindestens 50 eine mindestens 150-minütig |

In Darstellende Geometrie

Klasse | Gesamtdauer pro Unterrichtsjahr in Minuten | Anzahl der Schularbeiten pro Unterrichtsjahr | Dauer pro Schularbeit in Minuten |

7. | 200 bis 300 | 2 – 3 mindestens eine pro Semester | 50 bis 100 mindestens eine 100-minütig |

8. | 250 bis 350 | 2 – 3 mindestens eine im 1.Semester | mindestens 50 eine mindestens 150-minütig |

In Physik und in Biologie und Umweltkunde

Klasse | Gesamtdauer pro Unterrichtsjahr in Minuten | Anzahl der Schularbeiten pro Unterrichtsjahr | Dauer pro Schularbeit in Minuten |

7. | 150 bis 200 | 2 – 3 mindestens eine pro Semester | 50 bis 100 mindestens eine 100-minütig |

8. | 250 bis 350 | 2 – 3 mindestens eine im 1.Semester | mindestens 50 eine mindestens 150-minütig |

In den übrigen Unterrichtsgegenständen, für welche im Sechsten Teil Schularbeiten vorgesehen sind

- – in allen Klassen mindestens eine Schularbeit je Semester,

- – in der 5. bis 7. Klasse mindestens 50 bis höchstens 100 Minuten,

- – in der 8. Klasse eine mindestens 150-minütige Schularbeit.

Die Festlegung der Anzahl der Schularbeiten erfolgt – vorbehaltlich einer Regelung durch schulautonome Lehrplanbestimmungen – durch die jeweilige Lehrerin oder den jeweiligen Lehrer.

5. Fächerverbindender und fächerübergreifender Unterricht

Die Tradition des Fachunterrichts trägt der Notwendigkeit zu systematischer Spezialisierung Rechnung. Gleichzeitig sind der Schule aber Aufgaben gestellt, die sich nicht einem einzigen Unterrichtsgegenstand zuordnen lassen, sondern nur im Zusammenwirken mehrerer Unterrichtsgegenstände zu bewältigen sind. Dieses Zusammenwirken erfolgt durch fächerverbindenden und fächerübergreifenden Unterricht. Dabei erfolgt eine Bündelung von allgemeinen und fachspezifischen Zielen unter einem speziellen Blickwinkel, wodurch es den Schülerinnen und Schülern eher ermöglicht wird, sich Wissen in größeren Zusammenhängen (siehe den Ersten Teil „Allgemeines Bildungsziel“) selbstständig anzueignen. Anregungen bzw. Aufträge für fächerverbindenden und fächerübergreifenden Unterricht ergeben sich sowohl aus den Allgemeinen Bestimmungen als auch aus den Lehrplänen der einzelnen Unterrichtsgegenstände.

Im fächerverbindenden Unterricht haben Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen ihres Fachunterrichts mögliche, die Fächergrenzen überschreitende Sinnzusammenhänge herzustellen. Die Organisation des nach Fächern getrennten Unterrichts bleibt hier bestehen.

Bei fächerübergreifender Unterrichtsgestaltung steht ein komplexes, meist lebens- oder gesellschaftsrelevantes Thema oder Vorhaben im Mittelpunkt. Die einzelnen Unterrichtsgegenstände haben im integrativen Zusammenwirken – zB im Sinne des Projektunterrichts – ihren themenspezifischen Beitrag zu leisten. Dies bedingt eine aufgabenbezogene besondere Organisation des Fachunterrichts und des Stundenplans. Die Organisation kann über längere Zeiträume sowie klassen- und schulstufenübergreifend erfolgen.

6. Gestaltung der Nahtstellen

Der pädagogischen Gestaltung von Schulein- und Schulaustrittsphasen kommt besondere Bedeutung zu. Erste Erfahrungen beeinflussen die Entstehung von Einstellungen oft sehr nachhaltig, in Abschluss- und Austrittsphasen ist eine Vorbereitung auf zukünftige Arbeits- und Organisationsformen erforderlich.

Um Voraussetzungen für einen möglichst erfolgreichen Übergang zu schaffen, haben die Lehrerinnen und Lehrer mit den Erziehungsberechtigten bzw. den volljährigen Schülerinnen und Schülern zusammen zu arbeiten (§ 2 und § 62 des Schulunterrichtsgesetzes).

Um die Kontinuität des Lernens zu wahren, ist in der 5. Schulstufe auf die Lehrplananforderungen und die gebräuchlichen Lernformen der Volksschule Bezug zu nehmen. Die Lernanforderungen, die an die Schülerinnen und Schüler gestellt werden, müssen den Übergang von der bisherigen Schulart berücksichtigen und dürfen nicht zu rasch gesteigert werden. Informationsfeststellungen sollen zunächst vor allem der gezielten individuellen Rückmeldung des Lernfortschritts dienen, die Leistungsfeststellung soll erst nach einer angemessenen Eingewöhnungs- und Einarbeitungsperiode beginnen.

Vor dem Übertritt in eine weiterführende Schule bzw. zur Erlangung der Universitätsreife sind die Schülerinnen und Schüler schrittweise und gezielt auf die neuen Arbeitsweisen und Organisationsformen vorzubereiten.

7. Öffnung der Schule

Die Schule ist in ein soziales Umfeld eingebettet, zB in die Nachbarschaft, den Stadtteil, die Gemeinde. Durch Öffnung nach außen und nach innen ist dem Rechnung zu tragen, um die darin liegenden Lernchancen zu nutzen.

Öffnung nach außen kann durch Unterricht außerhalb der Schule erfolgen sowie durch Ergänzung des Unterrichts in Form von Schulveranstaltungen. Den Grundsätzen der Anschaulichkeit und der Alltagsbezogenheit entsprechend eignen sich Betriebe, öffentliche Einrichtungen, Naturräume usw. als Unterrichts- oder Lernorte.

Öffnung nach innen bedeutet, Personen aus dem Umfeld der Schule einzubeziehen, die ihre Erfahrungen, ihre Fertigkeiten und ihre Kenntnisse an die Schülerinnen und Schüler weitergeben können.

8. Betreuungsplan für ganztägige Schulformen

Der Betreuungsteil an ganztägigen Schulformen umfasst die Bereiche gegenstandsbezogene Lernzeit, individuelle Lernzeit sowie Freizeit (einschließlich Verpflegung). Der Betreuungsteil kann sowohl in zeitlicher Trennung vom Unterricht als auch mit diesem verschränkt organisiert werden.

Aufgaben des Betreuungsteils

Allgemein:

- – Individuelle Interessens- und Begabungsförderung

- – Soziales Lernen, Bestärken des Zusammenlebens und Persönlichkeitsbildung

- – sprachliche Förderung

- – Leseförderung

- – Förderung des Gesundheitsbewusstseins

Freizeit:

- – Erholung

- – individueller Freiraum

- – Motivation zu körperlicher Bewegung – ergänzende Bewegungseinheiten

- – Förderung der Kreativität

- – Anregung zu sinnvoller Freizeitgestaltung

Lernzeiten:

- – Förderung der Lernmotivation

- – Festigung des Unterrichtsertrages

- – Unterstützung des schulischen Erfolgs

- – Anleitung zu eigenständiger Lernorganisation

Zur Verwirklichung dieser Aufgaben sind folgende Grundsätze zu beachten

Pädagogisches Konzept und Planung

Das Zusammenwirken von Unterricht, Lern- und Freizeit sowie die konkreten Angebote sind durch mittel- und langfristige Planung inhaltlich und organisatorisch-konzeptionell abzustimmen und in einem standortspezifischen pädagogischen Konzept festzuhalten. In der Planung ist auf die Heterogenität (zB Entwicklungsstand, Alter, Schulstufen) der Gruppen sowie auf die unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten aller Schülerinnen und Schüler durch ein gefächertes Bildungsangebot und Differenzierung einzugehen. Dabei sind die vor- und außerschulischen Erfahrungen und Potenziale (Mehrsprachigkeit, Interkulturalität usw.) der Schülerinnen und Schüler einzubeziehen.

Kommunikation und Austausch

Bezüglich der zu erreichenden Lernziele und Lernfortschritte der einzelnen Schülerinnen und Schüler sowie hinsichtlich der Quantität und Qualität der Aufgabenstellungen aus dem Unterricht (zB Hausübungen) hat in regelmäßigen Abständen ein Austausch zwischen den Pädagoginnen und Pädagogen des Unterrichtsteils und jenen des Betreuungsteils zu erfolgen, um eine optimale Förderung in beiden Phasen zu ermöglichen.

Eine sinnvolle und zweckmäßige Kommunikation zwischen Pädagoginnen und Pädagogen des Unterrichtsteils und des Betreuungsteils mit den Erziehungsberechtigten, insbesondere hinsichtlich der Lernfortschritte und der zu erledigenden Aufgaben, ist sicherzustellen.

Der Ablauf von Lern-, Ruhe-, Bewegungs-, Spiel-, Förder- und Essenszeiten ist unter Berücksichtigung der Leistungskurve altersgemäß differenziert zu gestalten. Rückzugsmöglichkeiten und Freiräume sollen in ausreichendem Ausmaß vorgesehen werden. Als notwendige Erholungsphase vor der Lernzeit soll nach Möglichkeit Freizeit eingeplant werden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten in der Lernzeit individuelle Unterstützung bei der Bearbeitung von Aufgabenstellungen aus dem Unterricht (zB Hausübungen) und der Festigung der Lerninhalte des Unterrichtsteils. Bestandteile des Freizeitteils sind die individuelle Förderung und Entdeckung kreativer, musischer sowie sportlicher Begabungen und Interessen. Damit die schulische Tagesbetreuung ein qualitativ hochwertiges Angebot sein kann, ist die Anwesenheit bis zumindest 16:00 Uhr erforderlich.

Es sind Möglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen, soziale Kontakte über die Zugehörigkeit zu Gesellschaftsschichten, Religionen, Kulturen uä. hinweg zu knüpfen und zu pflegen sowie in der Gruppe zu lernen und sich gemeinsam weiter zu entwickeln.

Umfassende, fächerübergreifende sprachliche Bildung sowie eine nachhaltige Sprach- und Lesekultur sind zentrale Aufgaben in allen Bereichen der ganztägigen Schulform und somit fixer Bestandteil des Angebotes sowohl in der Lernzeit als auch in der Freizeit. Der Leseförderung ist als Teil der sprachlichen Bildung Platz einzuräumen.

Projekte sollen das Angebot an ganztägigen Schulen ergänzen. Diese können in weniger intensiven Phasen des Unterrichtsjahres über einen längeren Zeitraum und auch übergreifend zwischen Freizeit und Lernzeiten auf Basis der mittel- und langfristigen Planung stattfinden.

Wo die Möglichkeit besteht, sollen Aktivitäten im Freien vorgesehen werden und soll die Betreuung auch an dislozierten Betreuungsorten (Ausflüge und Exkursionen) Teil des Angebotes sein.

Lernzeiten

Die Lernzeiten müssen strukturiert sein und dienen der Festigung und der Förderung der Unterrichtsarbeit aus dem Unterrichtsteil (zB durch Hausübungen) sowie der individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler, nicht jedoch der Erarbeitung neuer Lerninhalte. Der Lernbetreuung kommt die Aufgabe der Unterstützung und nicht die Kompensation des Unterrichts zu. Dabei muss auf angepasste Angebote geachtet werden und angeregt werden, Schritte in Richtung Weiterentwicklung zu tun. Es soll ermutigt werden, Energie und Zeit in das eigene Lernen (Schülerinnen- und Schülerinvolvement) zu investieren. Pädagoginnen und Pädagogen haben dabei nach Bedarf Unterstützung zu leisten.

Durch eine offene und anregende Gestaltung ist eine positive Lernatmosphäre sicherzustellen, die die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler unterstützt. Der Vermittlung von Lerntechniken ist Raum zu geben.

Die Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, eigenverantwortlich individuelle Lernarbeit zu bewältigen. Das individuelle Lernziel (Lenkung), die selbstständige Lernkontrolle (Steuerung), die eigenverantwortliche Energieeinteilung (Lernökonomie) sowie die individuelle Nutzung von Begabungen werden gefördert. Dabei ist darauf zu achten, dass fehlende Unterstützung der Entwicklung und des Lernfortschrittes durch die Erziehungsberechtigten durch das ganztägige schulische Angebot nach Möglichkeit ausgeglichen werden soll.

Im Sinne der individuellen Betreuung sind innere Differenzierung und häufiges Arbeiten in kleinen Gruppen oder in Einzelarbeitsphasen vorzunehmen, vor allem wenn Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassen gemeinsam betreut werden.

Aufgabenstellungen aus dem Unterricht

Aufgabenstellungen aus dem Unterricht (zB Hausübungen) dienen dazu, das im Unterricht Erarbeitete durch Üben und die selbstständige Auseinandersetzung zu festigen, einzuprägen und anzuwenden, Lernvorgänge selbst zu organisieren sowie Arbeitsmittel und Arbeitstechniken selbst zu wählen und einzusetzen. Es liegt im Ermessen und im Erfahrungsbereich der Lehrkraft des Unterrichtsteils, Hausübungen qualitativ und quantitativ sinnvoll und gezielt einzusetzen. Es ist darauf zu achten, dass diese Aufgaben in Absprache zwischen den Pädagoginnen und Pädagogen des Unterrichtsteils und des Betreuungsteils (Lernzeit) grundsätzlich so zu stellen sind, dass sie im zeitlichen Ausmaß der im Betreuungsteil für die individuelle Lernzeit anberaumten Wochenstunden erledigt werden können.

Gegenstandsbezogene Lernzeit

Die gegenstandsbezogene Lernzeit umfasst drei Wochenstunden (sofern schulautonom keine andere Festlegung erfolgt), wobei nicht mehrere Stunden an einem Tag vorgesehen werden sollen. In der gegenstandsbezogenen Lernzeit ist der Ertrag der Unterrichtsarbeit zu sichern und durch entsprechende Übungen zu festigen. Dabei soll nicht die Menge, sondern die Wesentlichkeit der Bildungsinhalte im Vordergrund stehen. Neue Lernstoffe dürfen nicht erarbeitet werden. Im Sinne der Individualisierung ist offenen Arbeitsformen mit gezielt zusammengestellten Aufgabenpaketen der Vorzug zu geben. Die Unterstützung durch die Pädagogin und den Pädagogen darf nur so weit gehen, dass die Erledigung der gestellten Aufgabe die selbstständige Leistung der Schülerin und des Schülers bleibt. Vorbereitete Lernimpulse sind zur Vertiefung und zur Förderung der Talente zu setzen.

Individuelle Lernzeit

Die individuelle Lernzeit umfasst vier Wochenstunden (sofern schulautonom keine andere Festlegung erfolgt). Im Mittelpunkt der individuellen Lernzeit steht die eigenständige Vertiefung. Zweckmäßige und zeitökonomische Verfahrensweisen des selbstständigen Lernens (Erledigung der Aufgabenstellungen aus dem Unterricht wie zB Hausübungen, Aneignung des Lernstoffes, Vermittlung von Lerntechniken, Vorbereitung auf Leistungsfeststellungen usw.) stehen im Vordergrund. Jede Schülerin und jeder Schüler ist in der individuellen Lernzeit von den betreuenden Pädagoginnen und Pädagogen durch individuelle Lernunterstützung bestmöglich zu begleiten. Die Organisation und Struktur der Lernzeit soll eigenständiges Lernen begünstigen und den Schülerinnen und Schülern nach Bedarf Hilfestellungen zukommen lassen.

Schulautonome Gestaltung der gegenstandsbezogenen und der individuellen Lernzeiten

Durch schulautonome Lehrplanbestimmungen kann das Ausmaß der gegenstandsbezogenen Lernzeit und der individuellen Lernzeit unter Bedachtnahme auf pädagogische, räumliche und ausstattungsmäßige Gegebenheiten entsprechend der nachfolgenden Tabelle festgesetzt werden:

Lernzeiten | Wochenstunde(n) | |||

Gegenstandsbezogene Lernzeit | 1 | 2 | 3 | 4 |

Individuelle Lernzeit | 8 | 6 | 4 | 2 |

Wenn es in Ermangelung des erforderlichen Personals nicht möglich ist, individuelle Lernzeit im Ausmaß von zumindest zwei Wochenstunden vorzusehen, dann ist statt der individuellen Lernzeit die gegenstandsbezogene Lernzeit mit fünf Wochenstunden festzulegen.

Sowohl in der gegenstandsbezogenen als auch in der individuellen Lernzeit sollen die Möglichkeiten von Informations- und Kommunikationstechnologien genutzt werden.

Ebenso können therapeutische und funktionelle Übungen – auch unter Einbeziehung von geeigneten Computerprogrammen – vorgesehen werden, die wichtige psychische und physische Grundfunktionen stärken und damit die Voraussetzungen zur Erreichung der Lehrplanziele verbessern.

Bei Schülerinnen und Schülern mit erhöhtem Förderbedarf ist dem richtigen Einüben von Alltagshandlungen im Sinne eines lebenspraktischen Trainings besonderes Augenmerk zu schenken.

Bei der Gestaltung des Betreuungsteiles soll gegebenenfalls eine Koordinierung mit außerschulischen Therapiemaßnahmen für einzelne Schülerinnen und Schüler oder Gruppen von Schülerinnen und Schülern vorgenommen werden.

Freizeit

Im Freizeitteil ist verstärkt auf individuelle Interessen und Begabungen der Schülerinnen und Schüler einzugehen und Erholungsphasen sind einzubauen. Freiräume zur selbstbestimmten Planung durch Schülerinnen und Schüler sind einzuplanen. Es sollen auch Anreize geboten werden, sich mit neuen Bereichen auseinanderzusetzen. Auch dem Bedürfnis nach Sich-Zurückziehen und Erholung sowie Bewegung im Freien ist ausreichend Raum zu geben. Projekte können unter Wahrung der Zeiteinheiten übergreifend in Lern- und Freizeit organisiert werden.

Die Schülerinnen und Schüler sollen zu einem sinnvollen Freizeitverhalten geführt werden, indem sie Einstellungen, Kompetenzen und Fähigkeiten erwerben, die über die Schulzeit hinaus positive Wirkung haben.

Das Angebot unterschiedlicher Aktivitäten ist unter Einbeziehung und Mitgestaltung der Schülerinnen und Schüler zu erstellen. Es sollten, sofern es die Rahmenbedingungen zulassen, Wahlmöglichkeiten geboten werden, um bedürfnisorientierte Entscheidungen zu ermöglichen.

Teil der Freizeit ist das Mittagessen mit einem altersgerechten Speisenangebot und einem abwechslungsreichen Speiseplan. Durch richtige Ernährung wird ein wichtiger Beitrag zur körperlichen Gesundheit geleistet. Aspekte der Ernährungspädagogik sind dabei zu berücksichtigen.

An ganztägigen Schulformen hat die Angebotspalette insbesondere folgende Bereiche zu berücksichtigen

- – Physische Fitness durch ausreichende Bewegung, um Bewegungsmangel auszugleichen und die motorische Entwicklung zu unterstützen; insbesondere an jenen Tagen, an denen im Stundenplan kein Unterricht in „Bewegung und Sport“ vorgesehen ist, sind die Angebote im Bereich der Freizeit nach Möglichkeit so zu setzen, dass eine Bewegungseinheit angeboten wird. Dafür sind geeignete und zur Verfügung stehende Außen- und Innenbereiche einzubeziehen.

- – Schulische Kulturarbeit zur Entfaltung von Kreativität und sozialen Kompetenzen: Theater, Instrumentalmusik, Chor, Tanz, Spielpädagogik, Medienpädagogik, Erlebnispädagogik, kreatives Gestalten, Werken, Malen, Zeichnen usw.

- – Soziales Lernen: Entwicklung von Kontaktfähigkeit, Toleranz, Konfliktmanagement, Interreligiosität usw. als Beiträge zu Inklusion, Friedenserziehung, Gewaltprävention, politischer Bildung uä. Peer-Mediation kann in das Angebot integriert werden.

- – Lesen: Die Kulturtechnik „Lesen“ ist durch eine positive Lesekultur und Leseatmosphäre, ein altersadäquates Literaturangebot und Bibliotheksnutzung zu fördern.

- – Persönlichkeitsbildung: Stärkung von Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Stärkung des Selbstkonzepts, eigene Stärken und Schwächen erkennen, Umgang mit Gefühlen usw.

- – Geschlechterbewusste Pädagogik: Unterschiedliche Rollen und Verhaltensweisen von Männern und Frauen in unserer Gesellschaft einbeziehen und reflektieren; Stereotypen begegnen und mit entsprechenden Angeboten entgegenwirken.

- – Freizeitverhalten: Ohne Leistungs- und Konkurrenzdruck zu einem sinnvollen Freizeitverhalten führen (zB spielerische und sportliche Aktivitäten, Umgang mit den Medien und Social Media, Lesen).

- – Erholung: Für die Schülerinnen und Schüler sind Freiräume (in den Außen- und Innenbereichen) und Erholungsphasen zur selbstständigen Ausgestaltung vorzusehen.

VIERTER TEIL

STUNDENTAFELN

(Gesamtwochenstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände)

1. Unterstufe

Unterstufe des Gymnasiums

1. Ermächtigung für schulautonome Lehrplanbestimmungen:

Pflichtgegenstände und verbindliche Übungen:

Pflichtgegenstände | Klassen und Wochenstunden 1) | Summe Unterstufe2) | Lehrverpflich-tungsgruppe3) | |||

1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | |||

Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | (III) |

Deutsch |

|

|

|

| 15-21 | (I) |

Erste lebende Fremdsprache |

|

|

|

| 12–18 | (I) |

Latein/ Zweite lebende Fremdsprache |

|

|

|

| 7–11 | (I) |

Geschichte und Sozialkunde/ Politische Bildung |

|

|

|

| 5-10 | (III) |

Geographie und Wirtschaftskunde |

|

|

|

| 7-12 | (III) |

Mathematik . |

|

|

|

| 13-18 | (II) |

Biologie und Umweltkunde |

|

|

|

| 7-12 | III |

Chemie |

|

|

|

| 2-4 | (III) |

Physik |

|

|

|

| 5-9 | (III) |

Musikerziehung |

|

|

|

| 6-11 | (IVa) |

Bildnerische Erziehung |

|

|

|

| 7-12 | (IVa) |

Technisches und textiles Werken |

|

| – | – | 3-6 | IV |

Bewegung und Sport |

|

|

|

| 13-19 | (IVa) |

Verbindliche Übungen Berufsorientierung | – | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-4 5) | III 6) |

sonstige | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-4 |

|

Gesamtwochenstundenzahl | 26-30 | 29-32 | 29-33 | 29-33 | 120 |

|

Freigegenstände und unverbindliche Übungen:

Wie in Z 2, wobei in Übereinstimmung mit dem Allgemeinen Bildungsziel zusätzliche Freigegenstände und unverbindliche Übungen im Hinblick auf die Bedürfnisse, Interessen, Begabungen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler vorgesehen werden können.

Förderunterricht:

Wie in Ziffer 2.

__________________________

1) Zur Verteilung der Stunden auf Kern- und Erweiterungsbereich siehe den entsprechenden Abschnitt im dritten Teil.

2) In höchstens fünf Pflichtgegenständen ist bei Vorliegen folgender Bedingungen eine Unterschreitung der Mindestwochenstundenzahl gemäß Z 1 der Stundentafel (Ermächtigung für schulautonome Lehrplanbestimmungen) um jeweils eine Wochenstunde zulässig:

1. Vorliegen geeigneter Maßnahmen, die sicherstellen, dass alle angeführten Kernbereiche der einzelnen Unterrichtsgegenstände erfüllt werden, und

2. Vorliegen eines anspruchsvollen Konzepts, das eine Profilbildung zur Förderung der Interessen, Begabung und Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler ermöglicht.

- 3) Soweit im Rahmen schulautonomer Lehrplanbestimmungen in diesem Lehrplan nicht enthaltene Unterrichtsgegenstände geschaffen werden oder Teile des Kernbereiches in andere oder neue Pflichtgegenstände verlagert werden, hat die Einstufung sich grundsätzlich nach bereits eingestuften Unterrichtsgegenständen der Stundentafel zu orientieren als auch nach folgenden Kriterien zu erfolgen: Sprachliche Unterrichtsgegenstände mit Schularbeiten I (ohne Schularbeiten II); mathematische Unterrichtsgegenstände mit Schularbeiten II (ohne Schularbeiten III); Spezielle Interessen- und Begabungsförderung, Unterrichtsgegenstände mit stärkerer wissensorientierter Ausrichtung III (mit Schularbeiten II); Instrumentalmusik und Gesang, gestalterisch-kreative Gegenstände (soweit sie nicht unter die Lehrverpflichtungsgruppe IVa fallen) sowie Verkehrserziehung IV; Unterrichtsgegenstände der Bewegungserziehung sowie musischkreative Unterrichtsgegenstände IVa; Unterrichtsgegenstände mit starker praxisbezogener Ausrichtung und hohem Übungsanteil, Gegenstände wie Darstellendes Spiel, Schach, Chor, Spielmusik, Maschinschreiben und Kurzschrift V; hauswirtschaftliche Unterrichtsgegenstände VI. Bei der Kombination von Pflichtgegenständen richtet sich die Einstufung nach dem überwiegenden Anteil.

- (Anm.: Fußnote 4) aufgehoben durch Art. 2 Z 3, BGBl. II Nr. 337/2017)

- 5) Kann auch geblockt oder integriert in den Unterricht von Pflichtgegenständen geführt werden.

- 6) Bei integrativer Führung: Wie der jeweilige Pflichtgegenstand.

2. Soweit keine schulautonomen Lehrplanbestimmungen bestehen:

Pflichtgegenstände und verbindliche Übung:

Pflichtgegenstände | Klassen und Wochenstunden1) | Summe Unterstufe | Lehrverpflich-tungsgruppe | |||

1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | |||

Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | (III) |

Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | (I) |

Erste lebende Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | (I) |

Latein/Zweite lebende Fremdsprache |

|

| 4 | 3 | 7 | (I) |

Geschichte und Sozialkunde/ Politische Bildung |

| 2 | 2 | 2 | 6 | (III) |

Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | (III) |

Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | (II) |

Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | III |

Chemie |

|

|

| 2 | 2 | (III) |

Physik |

| 1 | 2 | 2 | 5 | (III) |

Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | (IVa) |

Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | (IVa) |

Technisches und textiles Werken | 2 | 2 | – | – | 4 | IV |

Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | (IVa) |

Verbindliche Übungen Berufsorientierung |

|

| x 3) | x 3) | x 3) | III 4) |

Gesamtwochenstundenzahl | 28 | 30 | 31 | 31 | 120 |

|

Freigegenstände und unverbindliche Übungen:

Das Angebot hat ausgewogen und so breit zu sein, dass die Schülerinnen und Schüler eine Auswahl insbesondere aus dem naturwissenschaftlich-technischen, musisch-kreativen, sprachlichen, sportlichen und spielerisch-forschenden Bereich vorfinden. Auf eine Schwerpunktsetzung ist jedenfalls Bedacht zu nehmen. Wird ein Unterrichtsgegenstand mit entsprechenden Anforderungen für besonders begabte, interessierte bzw. vorgebildete Schülerinnen und Schüler geführt, kann dies in einem entsprechenden Zusatz zur Gegenstandsbezeichnung ausgewiesen werden.

Freigegenstände und unverbindliche Übungen | Klassen und Wochenstunden | Summe Wochenstunden | Lehrverpflich-tungsgruppe | |||

1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | |||

Vertiefung bzw. Ergänzung eines Pflichtgegenstandes |

|

| Einstufung wie entsprechender Pflichtgegen-stand | |||

siehe Pflichtgegenstände |

| 2-8 |

| |||

Allgemeine Interessen-und Begabungsförderung |

|

| Einstufung: siehe Fußnote 3 in Z 1 | |||

|

|

|