Normen

B-VG Art10 Abs1 Z12

B-VG Art12 Abs1 Z1

B-VG Art15a

B-VG Art18 Abs1

B-VG Art20 Abs1

B-VG Art76 Abs1

B-VG Art83 Abs2

B-VG Art102

B-VG Art105 Abs2

B-VG Art139 Abs1 Z1

B-VG Art139 Abs1 Z2

B-VG Art140 Abs1 Z1 litb

B-VG Art142

StGG Art6

Vereinbarung gemäß Art15 B-VG zwischen Bund und Ländern betreffend die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, BGBl I 98/2017 Art4, Art5

Vereinbarung gemäß Art15 B-VG zwischen Bund und Ländern betreffend die Zielsteuerung-Gesundheit, BGBl I 97/2017

Gesundheits-ZielsteuerungsG §1, §18, §19, §20, §23 Abs1, §23 Abs2, §23 Abs4, §23 Abs5, §23 Abs6, §23 Abs7, §23 Abs8, §41

KAKuG §3a, §10a, §56a, §59h, §59k

Sbg KAG 2000 §4 Abs1

Nö KAG 1974 §10a, §10b, §10c

Oö KAG 1997 §6a

Wr KAG 1987 §5, §5a, §7

Nö Gesundheits- und SozialfondsG 2006 §2, §8, §9, §16, §17

Oö GesundheitsfondsG 2013 §17a, §17b

Wr GesundheitsfondsG 2017 §1, §2, §4, §7, §8, §9, §10, §20

ASVG §84a, §338

PrimärversorgungsG §2, §8, §14

GmbHG §16, §20, §34

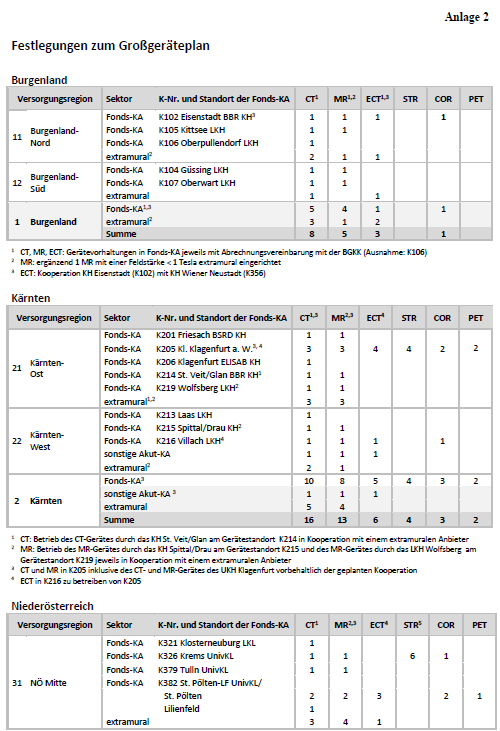

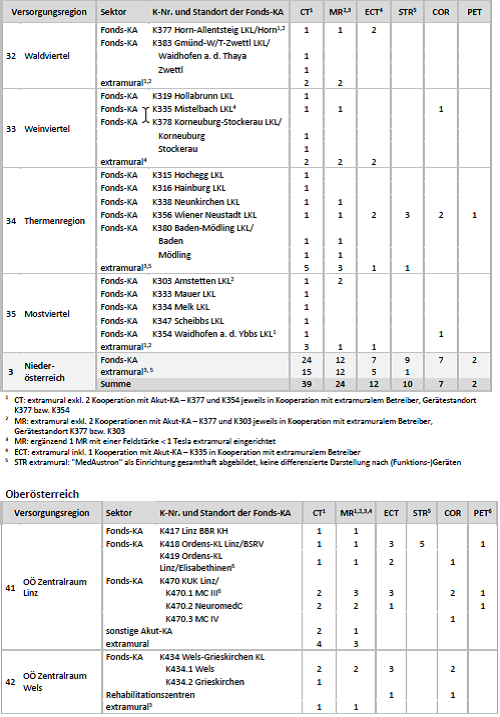

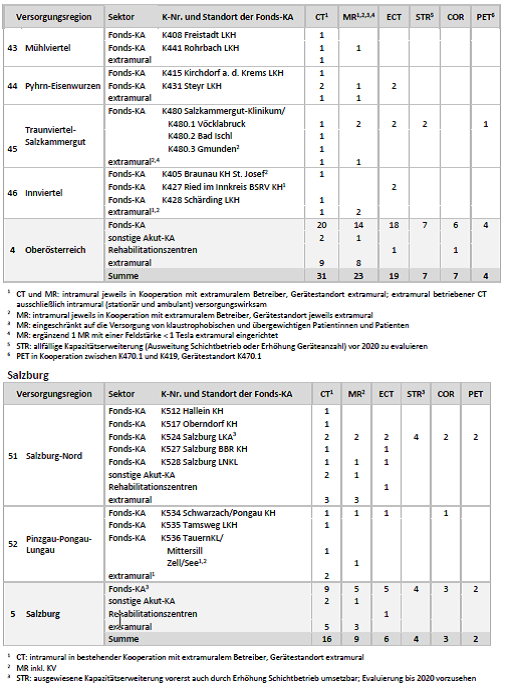

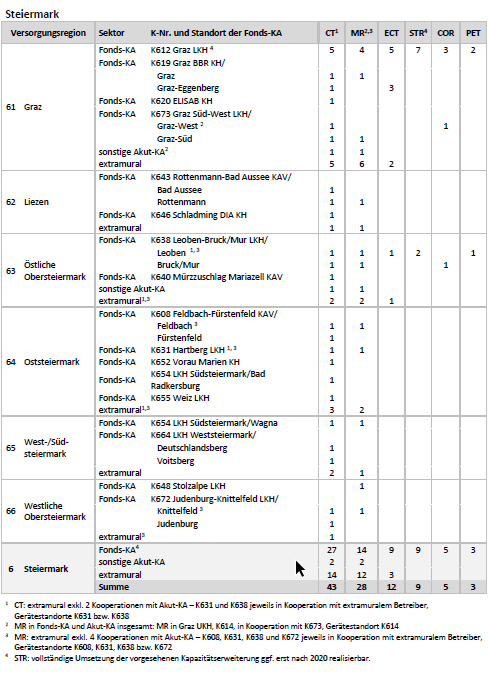

Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018) Anlage 2

Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2019) Anlage 2

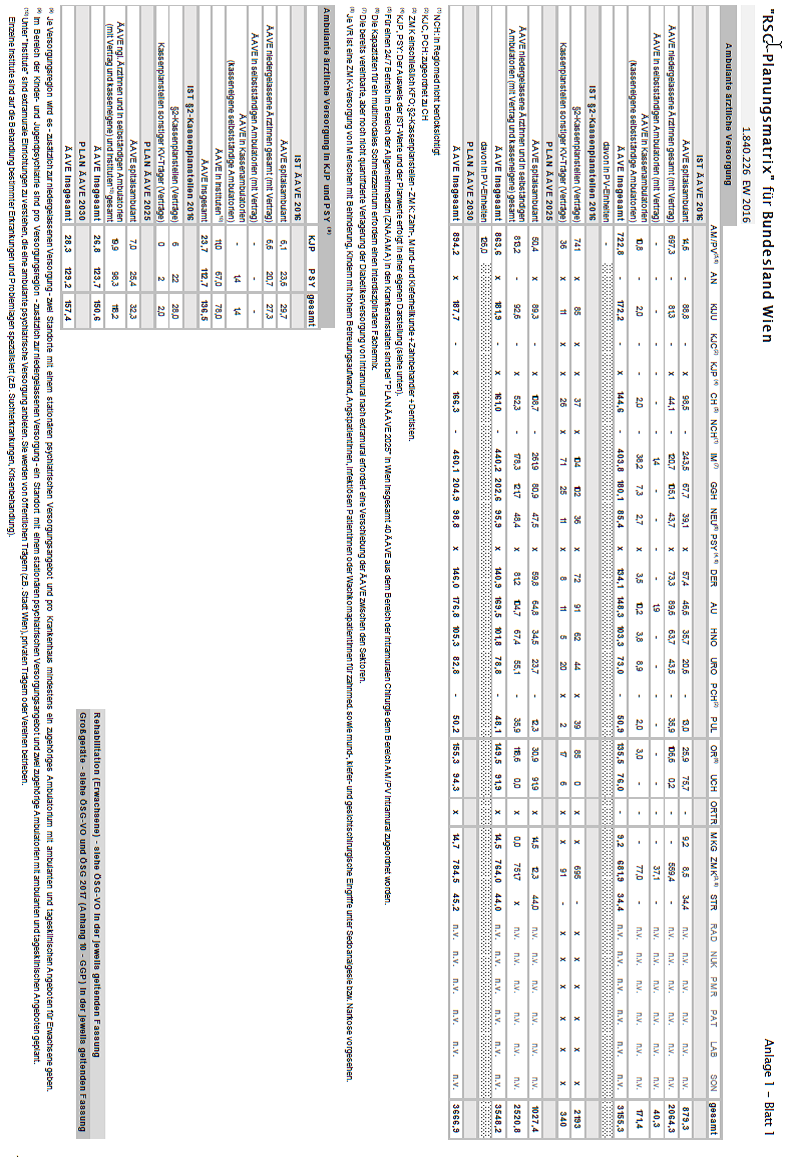

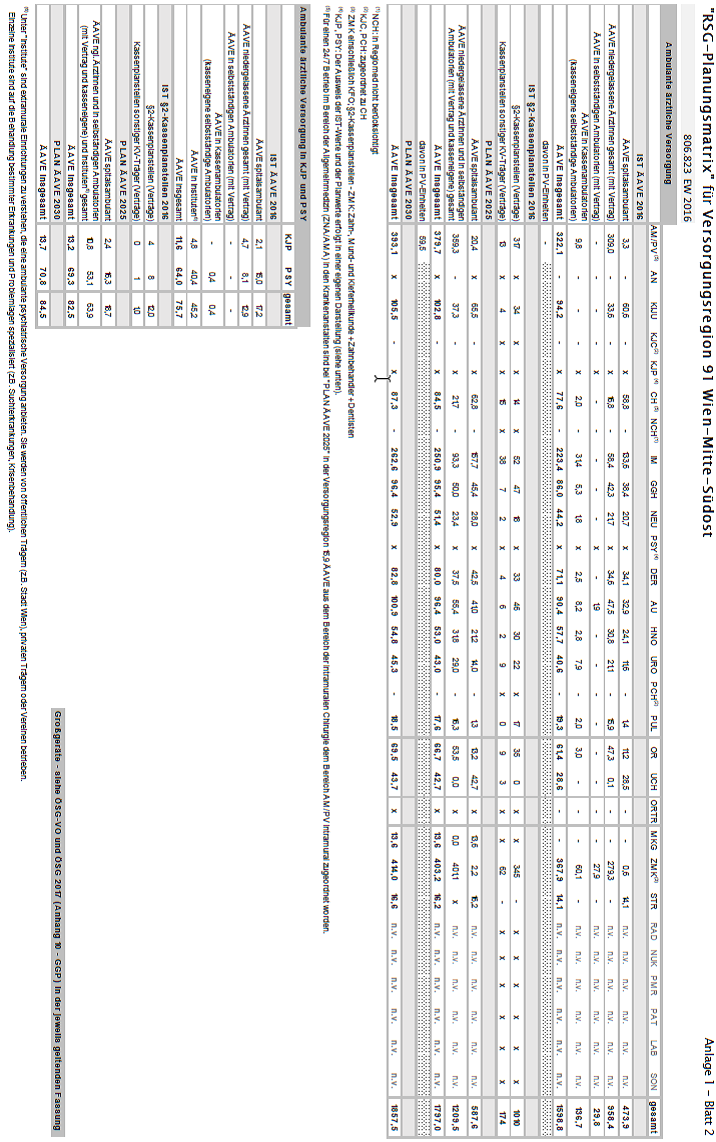

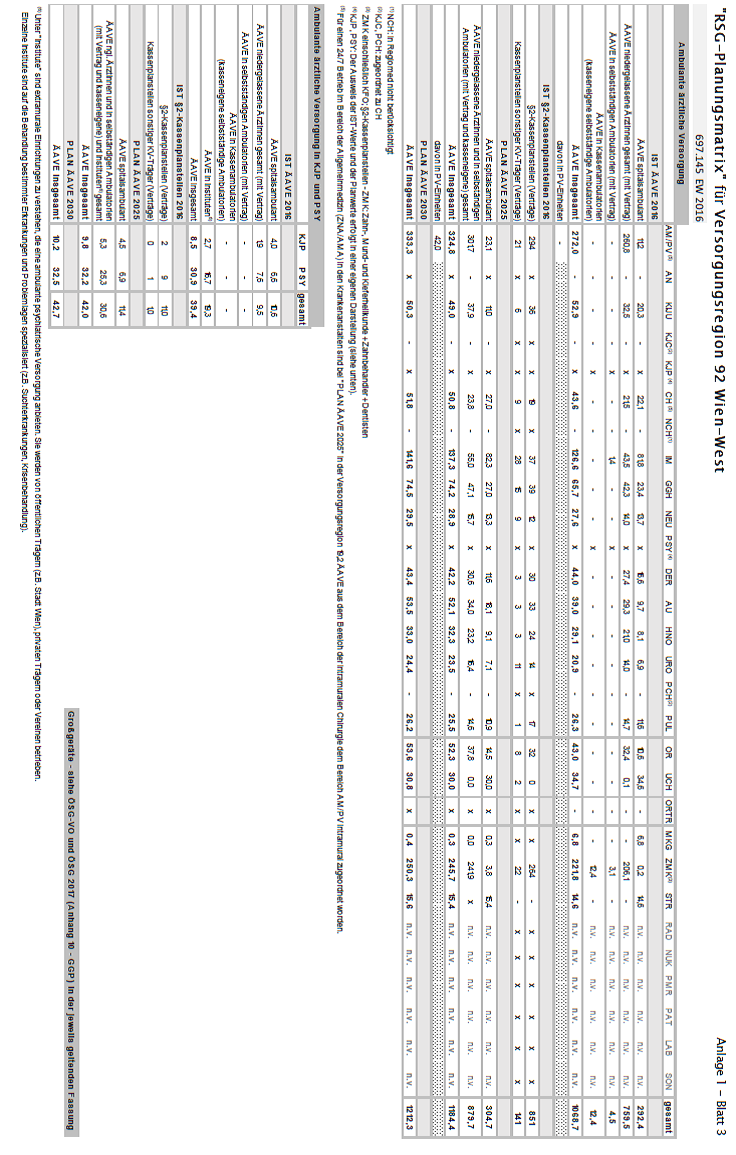

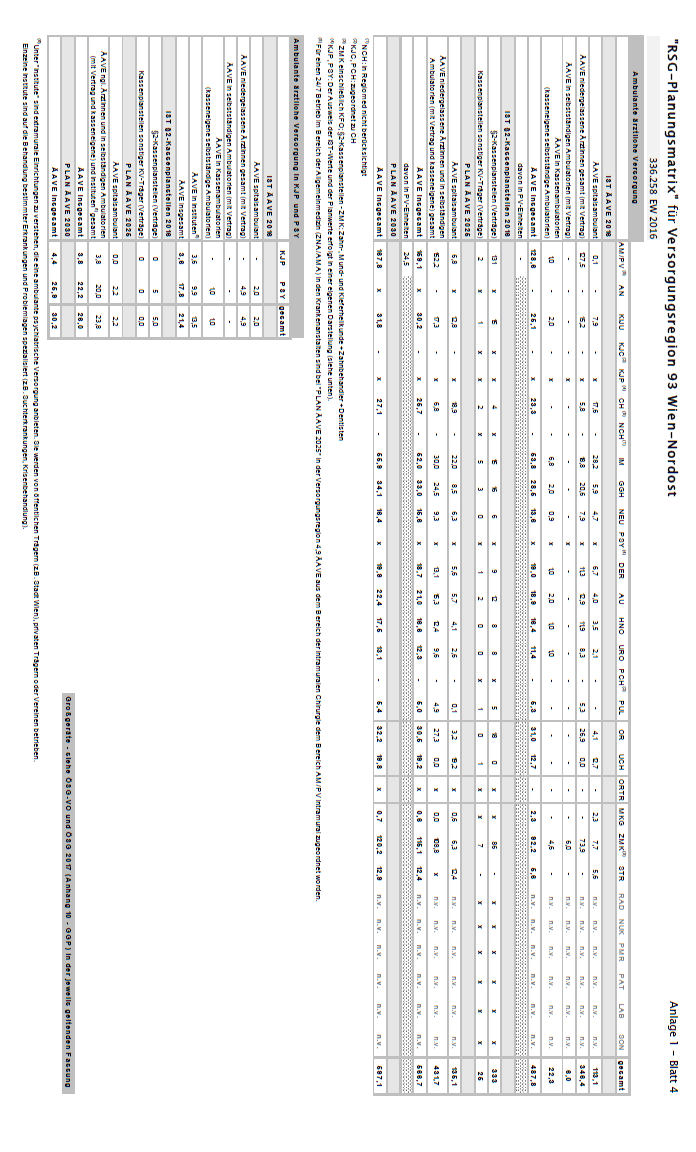

Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Regionalen Strukturplans Gesundheit Wien 2017 (RSG Wien – VO 2019) Anlage 1

VfGG §7 Abs1

European Case Law Identifier: ECLI:AT:VFGH:2022:G334.2021

Spruch:

I. 1. §23 Abs1 zweiter, dritter und vierter Satz, Abs2 zweiter, dritter, vierter und fünfter Satz und Abs4 bis 8 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz – G‑ZG), BGBl I Nr 26/2017, wird als verfassungswidrig aufgehoben.

2. Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 in Kraft.

3. Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft.

4. Der Bundeskanzler ist zur unverzüglichen Kundmachung dieser Aussprüche im Bundesgesetzblatt I verpflichtet.

II. Die §§18, 19 und 20 Abs1 und 2 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz – G‑ZG), BGBl I Nr 26/2017, §3a Abs3a des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG), BGBl Nr 1/1957, idF BGBl I Nr 26/2017, §17 NÖ Gesundheits- und Sozialfonds‑Gesetz 2006 (NÖGUS‑G 2006), LGBl für Niederösterreich Nr 134/2005 (LGSlg 9450), idF LGBl für Niederösterreich Nr 92/2017, §10c Abs3 NÖ Krankenanstaltengesetz (NÖ KAG), LGBl für Niederösterreich Nr 170/1974 (LGSlg 9440), idF LGBl für Niederösterreich Nr 93/2017, §17a Abs4 des Landesgesetzes über den Oö. Gesundheitsfonds (Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013), LGBl für Oberösterreich Nr 83/2013, idF LGBl für Oberösterreich Nr 96/2017, §6a Abs6a Oö. Krankenanstaltengesetz 1997 (Oö. KAG 1997), LGBl für Oberösterreich Nr 132/1997 (WV), idF LGBl für Oberösterreich Nr 97/2017, und §10 des Gesetzes über die Errichtung (Fortführung) eines Wiener Gesundheitsfonds 2017 (Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017), LGBl für Wien Nr 10/2018, werden nicht als verfassungswidrig aufgehoben.

III. Im Übrigen wird das Gesetzesprüfungsverfahren eingestellt.

IV. 1. Die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), kundgemacht am 9. Juli 2018 unter Nr 1/2018 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), und die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), kundgemacht am 9. Juli 2018 unter Nr 1/2018 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), in der Fassung der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2019), kundgemacht am 5. November 2019 unter Nr 6/2019 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), waren, soweit sie als Verordnungen des Bundes in Geltung standen, gesetzwidrig.

2. Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ist zur unverzüglichen Kundmachung dieser Aussprüche im Bundesgesetzblatt II verpflichtet.

V. §4 und Anlage 2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), kundgemacht am 9. Juli 2018 unter Nr 1/2018 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), waren, soweit sie als Verordnung des Landes Oberösterreich in Geltung standen, nicht gesetzwidrig.

VI. §4 und Anlage 2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), kundgemacht am 9. Juli 2018 unter Nr 1/2018 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), in der Fassung der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2019), kundgemacht am 5. November 2019 unter Nr 6/2019 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), waren, soweit sie als Verordnung des Landes Niederösterreich in Geltung standen, nicht gesetzwidrig.

Begründung

Entscheidungsgründe

I. Anlassverfahren, Prüfungsbeschluss und Vorverfahren

1. Beim Verfassungsgerichtshof sind folgende, zu V46/2019, V419/2020, V426/2020, V498/2020, V539/2020, V607/2020 und V244/2021 protokollierte, auf Art139 B‑VG gestützte Verordnungsprüfungsanträge anhängig:

1.1. V46/2019

1.1.1. Die Salzburger Landesregierung erteilte mit Bescheid vom 18. Februar 2016 der mitbeteiligten Partei des Anlassverfahrens vor dem Landesverwaltungsgericht Salzburg gemäß §14 Abs2 litc und f iVm §12a Abs1 und §12d Salzburger Krankenanstaltengesetz 2000 (SKAG) die Bewilligung zur Erweiterung eines selbständigen Ambulatoriums durch Errichtung einer näher beschriebenen MR‑PET‑Anlage, welche Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie kombiniere, in Salzburg (Stadt). Gegen diesen Bescheid erhob der Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger Beschwerde.

1.1.2. Aus Anlass dieses Verfahrens stellt das Landesverwaltungsgericht Salzburg im zweiten Rechtsgang (vgl VwGH 13.12.2018, Ro 2017/11/0009) den auf Art139 Abs1 Z1 B‑VG gestützten Antrag, der Verfassungsgerichtshof möge "§4 iVm der Tabelle betreffend Salzburg auf Seite 7 der Anlage 2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG‑VO 2018) als gesetzwidrig", in eventu diese Verordnung zur Gänze aufheben.

Begründend führt das Landesverwaltungsgericht Salzburg aus, es habe das Verfahren nach den §§14 Abs2 iVm 12a Abs2a SKAG idF LGBl 25/2018 fortzusetzen. Das anhängige Bewilligungsverfahren habe die Errichtung und den Betrieb eines PET‑MR zum Gegenstand. Infolgedessen habe das Landesverwaltungsgericht §4 iVm der Anlage 2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018) anzuwenden, da §4 Abs1 ÖSG VO 2018 unter dem Begriff "PET" in einem Klammerausdruck sowohl PET‑CT als auch PET‑MR erfasse und somit beide Gerätetypen unter die einschlägige Festlegung fielen. Die angefochtenen Bestimmungen seien somit präjudiziell.

In der Sache macht das antragstellende Landesverwaltungsgericht geltend, die angefochtene Verordnung sei "kompetenzrechtswidrig"; die Doppelfunktion der Gesundheitsplanungs GmbH führe zur Kompetenzwidrigkeit der Verordnung. Dies führe die Weisungsbefugnisse der obersten Organe "ad absurdum", weil keine umfassenden, klar voneinander abzugrenzenden Weisungsbefugnisse bestünden. Anstelle einer "Mischverordnung" hätten zwei getrennte Verordnungen erlassen werden müssen, weshalb die ÖSG VO 2018 auch gesetzwidrig sei.

1.2. V419/2020

1.2.1. Die mitbeteiligte Partei im Ausgangsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Wien stellte mit Schriftsatz vom 30. August 2017 einen Antrag auf Vorabfeststellung des Bedarfs an der Erweiterung des Leistungsangebotes ihrer Krankenanstalt, eines Instituts für Kieferorthopädie (selbständiges Ambulatorium), um fünf weitere Behandlungsstühle zur kieferorthopädischen Behandlung von Patienten mit schwerwiegenden Zahnfehlstellungen samt Ausdehnung der Öffnungszeiten und Aufstockung des Personals gemäß §7 Abs2 iVm §5 Abs1 Wr. KAG. Dies entspricht nach den Feststellungen des antragstellenden Verwaltungsgerichtes Wien einem Versorgungsäquivalent (VEA) zur Versorgung von 100 neu begonnenen Fällen innerhalb eines Kalenderjahres. Die belangte Behörde des Ausgangsverfahrens hat mit Bescheid vom 15. November 2019 dem Antrag Folge gegeben und festgestellt, dass an der geplanten Änderung der Krankenanstalt ein Bedarf bestehe. Gegen diesen Bescheid erhob die Österreichische Zahnärztekammer Beschwerde an das Verwaltungsgericht Wien (§7 Abs2 iVm §5 Abs8 Wr. KAG). Sie begründete ihre Beschwerde unter anderem damit, dass die Bedarfsprüfung durch die Verwaltungsbehörde grob lückenhaft geblieben sei und die eingeholten Gutachten der Gesundheit Österreich GmbH keine taugliche Grundlage für ausreichende Feststellungen zu den bedarfsrelevanten Kriterien des §5 Abs3 Wr. KAG bilden würden. Am 9. Jänner 2020 trat die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Regionalen Strukturplans Gesundheit Wien (RSG Wien – VO 2019), kundgemacht am 8. Jänner 2020 unter Nr 1/2020 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit), in Kraft.

1.2.2. Aus Anlass dieses Verfahrens stellt das Verwaltungsgericht Wien, gestützt auf Art139 Abs1 Z1 B‑VG, den zu V419/2020 protokollierten Antrag, der Verfassungsgerichtshof möge "die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Regionalen Strukturplanes Gesundheit Wien, Kundmachung (RIS) 1/2020, zur Gänze", in eventu §1 Abs1 Z1 sowie Anlage 1 dieser Verordnung als gesetzwidrig aufheben.

Begründend führt das Verwaltungsgericht Wien auf das Wesentliche zusammengefasst aus, §23 G‑ZG als gesetzliche Grundlage der angefochtenen Verordnung verstoße gegen das Staatsorganisationsrecht: Die Konstruktion sei unsachlich. Es fehle den obersten Organen an effektiven Steuerungsmöglichkeiten. Fraglich sei, ob die verbandsübergreifende Beleihung mit dem Grundsatz der Trennung der Vollziehungsbereiche vereinbar sei. Die Verpflichtung der Landesgesetzgebung zur Beleihung einer bestimmten GmbH verstoße gegen Art12 Abs1 Z1 B‑VG. Hinsichtlich des Gesundheitswesens fehle es an der Zustimmung der Länder iSv Art102 B‑VG. §10 Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 ermangle der Zustimmung des Bundes zur Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH iSv Art97 Abs2 B‑VG. Die Kundmachungsbestimmung des §23 Abs6 G‑ZG sehe hinsichtlich der Angelegenheiten nach Art12 Abs1 Z1 B‑VG eine verfassungswidrige Mitwirkung von Bundesorganen, nämlich des das RIS bereitstellenden Bundesminsters, vor. Wenn aber die gesetzlichen Grundlagen unbedenklich sein sollten, so wäre die RSG Wien – VO gesetzwidrig, weil sie als "gemischte Verordnung" gegen den Grundsatz der Trennung der Vollziehungsbereiche verstoße.

1.3. V426/2020

1.3.1. Die mitbeteiligte Partei im Ausgangsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Wien stellte mit Schriftsatz vom 8. November 2019 einen Antrag auf Vorabfeststellung des Bedarfs für ein Ambulatorium für Kinder- und Jugendheilkunde in 1100 Wien gemäß §7 Abs2 iVm §5 Abs1 Wr. KAG. Mit Stellungnahme vom 20. Jänner 2020 führte die Österreichische Ärztekammer aus, dass in Anbetracht des Vorhabens der Errichtung einer Gruppenpraxis für Kinder- und Jugendheilkunde am geplanten Standort von keinem Bedarf an einem selbständigen Ambulatorium auszugehen sei. Der Wiener Gesundheitsfonds führte in seiner Stellungnahme vom 20. Jänner 2020 aus, dass das Vorhaben im Hinblick auf die RSG Wien – VO 2019 plankonform sei. Die belangte Behörde des Ausgangsverfahrens stellte daraufhin mit Bescheid vom 26. Februar 2020 gemäß §5 Abs3a Wr. KAG die Plankonformität des Vorhabens fest. Gegen diesen Bescheid erhob die Österreichische Ärztekammer Beschwerde an das Verwaltungsgericht Wien (§7 Abs2 iVm §5 Abs8 Wr. KAG), in der ua geltend gemacht wird, dass eine konkrete Überprüfung des Bedarfs nicht nachvollziehbar sei und dass ein Gutachten zur Übereinstimmung des Vorhabens mit "den Verordnungen" einzuholen gewesen wäre.

1.3.2. Aus Anlass dieses Verfahrens stellt das Verwaltungsgericht Wien, gestützt auf Art139 Abs1 Z1 B‑VG, den zu V426/2020 protokollierten Antrag, der Verfassungsgerichtshof möge "die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Regionalen Strukturplanes Gesundheit Wien, Kundmachung (RIS) 1/2020, zur Gänze", in eventu §1 Abs1 Z1 sowie Anlage 1 dieser Verordnung als gesetzwidrig aufheben. Die vorgebrachten Bedenken entsprechen den im Verfahren zu V419/2020 geltend gemachten.

1.4. V498/2020

1.4.1. Die mitbeteiligte Partei im Ausgangsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Wien stellte mit Schriftsatz vom 6. Februar 2020 einen Antrag auf Feststellung, dass das geplante Ambulatorium für Zahnmedizin an einem näher bezeichneten Standort in 1040 Wien gemäß §5 Abs3a Wr. KAG plankonform sei. Die belangte Behörde des Ausgangsverfahrens stellte daraufhin mit Bescheid vom 11. Mai 2020 gemäß §5 Abs3a Wr. KAG die Plankonformität des Vorhabens fest. Gegen diesen Bescheid erhob die Österreichische Zahnärztekammer Beschwerde an das Verwaltungsgericht Wien, in der ua Rechtswidrigkeit auf Grund der Verletzung von Verfahrensvorschriften geltend gemacht und die Gesetz- und Verfassungswidrigkeit der Rechtsgrundlagen des angefochtenen Bescheides behauptet wird.

1.4.2. Aus Anlass dieses Verfahrens stellt das Verwaltungsgericht Wien, gestützt auf Art139 Abs1 Z1 B‑VG, den zu V498/2020 protokollierten Antrag, der Verfassungsgerichtshof möge "die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Regionalen Strukturplanes Gesundheit Wien, Kundmachung (RIS) 1/2020, zur Gänze", in eventu §1 Abs1 Z1 sowie Anlage 1 dieser Verordnung als gesetzwidrig aufheben. Die vorgebrachten Bedenken entsprechen den im Verfahren zu V419/2020 geltend gemachten.

1.5. V539/2020

1.5.1. Die mitbeteiligte Partei im Ausgangsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Wien stellte mit Schriftsatz vom 31. Jänner 2020 einen Antrag auf Feststellung, dass das geplante Ambulatorium für Zahnmedizin an einem näher bezeichneten Standort in 1210 Wien gemäß §5 Abs3a Wr. KAG plankonform sei. Die belangte Behörde des Ausgangsverfahrens stellte daraufhin mit Bescheid vom 27. Mai 2020 gemäß §5 Abs3a Wr. KAG die Plankonformität des Vorhabens fest. Gegen diesen Bescheid erhob die Österreichische Zahnärztekammer Beschwerde an das Verwaltungsgericht Wien, in der ua inhaltliche Rechtswidrigkeit und Rechtswidrigkeit auf Grund der Verletzung von Verfahrensvorschriften geltend gemacht und die Gesetz- und Verfassungswidrigkeit der Rechtsgrundlagen des angefochtenen Bescheides behauptet wird.

1.5.2. Aus Anlass dieses Verfahrens stellt das Verwaltungsgericht Wien, gestützt auf Art139 Abs1 Z1 B‑VG, den zu V539/2020 protokollierten Antrag, der Verfassungsgerichtshof möge "die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Regionalen Strukturplanes Gesundheit Wien, Kundmachung (RIS) 1/2020, zur Gänze", in eventu §1 Abs1 Z1 sowie Anlage 1 dieser Verordnung als gesetzwidrig aufheben. Die vorgebrachten Bedenken entsprechen den im Verfahren zu V419/2020 geltend gemachten.

1.6. V607/2020

1.6.1. Die mitbeteiligte Partei im Ausgangsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Wien stellte mit Schriftsatz vom 30. Jänner 2020 einen Antrag auf Feststellung, dass das geplante Ambulatorium für Innere Medizin an einem näher bezeichneten Standort in 1210 Wien gemäß §5 Abs3a Wr. KAG plankonform sei. Die belangte Behörde des Ausgangsverfahrens stellte daraufhin mit Bescheid vom 21. September 2020 gemäß §5 Abs3a Wr. KAG die Plankonformität des Vorhabens fest. Gegen diesen Bescheid erhoben die Österreichische Gesundheitskasse und die Ärztekammer für Wien Beschwerde an das Verwaltungsgericht Wien. Die Österreichische Gesundheitskasse brachte vor, die Behörde habe nicht berücksichtigt, dass auf Grund des aktuellen Ist-Standes ärztlicher ambulanter Versorgungseinheiten (ÄAVE) bei Genehmigung des gegenständlichen Laboratoriums der verbindliche Planungszielwert für 2020 für Innere Medizin überschritten werde. Die Ärztekammer für Wien machte geltend, dass aus den Zahlen der RSG‑Verordnung kein Bedarf zu ersehen sei.

1.6.2. Aus Anlass dieses Verfahrens stellt das Verwaltungsgericht Wien, gestützt auf Art139 Abs1 Z1 B‑VG, den zu V607/2020 protokollierten Antrag, der Verfassungsgerichtshof möge "die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Regionalen Strukturplanes Gesundheit Wien, Kundmachung (RIS) 1/2020, zur Gänze", in eventu §1 Abs1 Z1 sowie Anlage 1 dieser Verordnung als gesetzwidrig aufheben. Die vorgebrachten Bedenken entsprechen den im Verfahren zu V419/2020 geltend gemachten Bedenken.

1.7. V244/2021

1.7.1. Die mitbeteiligte Partei im Ausgangsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Wien stellte mit Schriftsatz vom 13. März 2020 einen Antrag auf Feststellung, dass das geplante Ambulatorium für Zahnmedizin an einem näher bezeichneten Standort in 1090 Wien gemäß §5 Abs3a Wr. KAG plankonform sei. Die belangte Behörde des Ausgangsverfahrens stellte mit Bescheid vom 15. April 2021 gemäß §5 Abs3a Wr. KAG die Plankonformität des Vorhabens fest. Gegen diesen Bescheid erhob die Österreichische Zahnärztekammer Beschwerde an das Verwaltungsgericht Wien. Sie machte ua geltend, dass die Grundlagen des angefochtenen Bescheides gesetz- und verfassungswidrig seien.

1.7.2. Aus Anlass dieses Verfahrens stellt das Verwaltungsgericht Wien, gestützt auf Art139 Abs1 Z1 B‑VG, den zu V244/2021 protokollierten Antrag, der Verfassungsgerichtshof möge "die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Regionalen Strukturplanes Gesundheit Wien, Kundmachung (RIS) 1/2020, zur Gänze", in eventu §1 Abs1 Z1 sowie Anlage 1 dieser Verordnung als gesetzwidrig aufheben. Die vorgebrachten Bedenken entsprechen den im Verfahren zu V419/2020 geltend gemachten.

2. Beim Verfassungsgerichtshof sind folgende, zu E2445/2019, zu E2462/2019 und zu E2872/2020 protokollierte, auf Art144 B‑VG gestützte Beschwerden anhängig:

2.1. E2445/2019 und zu E2462/2019

2.1.1. Die beschwerdeführende Gesellschaft vor dem Verfassungsgerichtshof stellte am 26. Juni 2008 den Antrag auf Bewilligung der Errichtung eines Institutes für Magnetresonanztomographie in Rohrbach gemäß Oö. Krankenanstaltengesetz 1997. Nach längerem Ruhen des Verfahrens modifizierte die beschwerdeführende Gesellschaft diesen Antrag mit Schriftsatz vom 3. Oktober 2018 und legte dar, dass ein entsprechender Bedarf bestehe. Mit Bescheid vom 23. Jänner 2019 wies die Oberösterreichische Landesregierung den Antrag der beschwerdeführenden Gesellschaft mangels Bedarfes ab. Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich wies die gegen diesen Bescheid erhobene Beschwerde der beschwerdeführenden Gesellschaft mit Erkenntnis vom 14. Mai 2019, LVwG‑050128/2/GS/JW, als unbegründet ab. Begründend wurde dazu im Wesentlichen ausgeführt, dass das "gegenständlich beantragte MR‑Gerät" in §4 iVm Anlage 2 ("Versorgungsregion Mühlviertel") der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukurplanes Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018) nicht vorgesehen sei, weshalb der Bedarf iSv §6a Oö. KAG 1997 zu verneinen sei und sich eine Prüfung der weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erübrige. Bedenken gegen §23 G‑ZG und gegen diese Verordnung bestünden nicht (Hinweis auf Souhrada, Verbindliche Planung, SV‑Verträge und Krankenanstalten, SozSi 3/2017, 104 ff.).

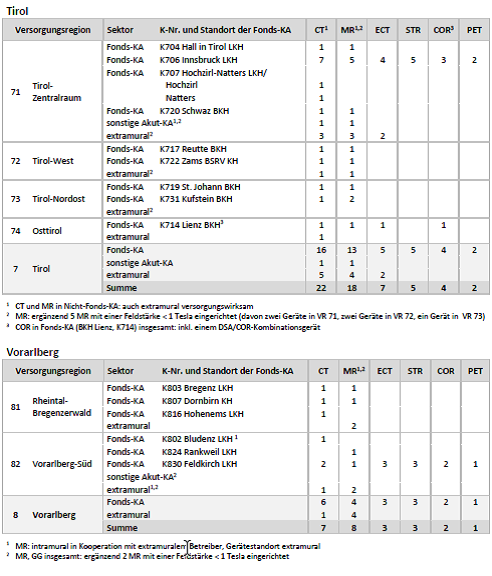

2.1.2. Weiters stellte die beschwerdeführende Gesellschaft am 26. November 2010 den Antrag auf Bewilligung der Errichtung eines Institutes für Magnetresonanztomographie in Vöcklabruck gemäß Oö. Krankenanstaltengesetz 1997. Nach längerem Ruhen des Verfahrens modifizierte die beschwerdeführende Gesellschaft diesen Antrag mit Schriftsatz vom 12. Oktober 2017 und legte dar, dass ein entsprechender Bedarf bestehe. Mit Bescheid vom 23. Jänner 2019 wies die Oberösterreichische Landesregierung den Antrag der beschwerdeführenden Gesellschaft mangels Bedarfes ab. Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich wies die gegen diesen Bescheid erhobene Beschwerde der beschwerdeführenden Gesellschaft mit Erkenntnis vom 14. Mai 2019, LVwG‑050127/2/GS/JW, als unbegründet ab und führte dazu im Wesentlichen aus, dass der Anlage 2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukurplanes Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018) zu entnehmen sei, dass in der "Versorgungsregion Traunviertel-Salzkammergut" im extramuralen Sektor ein einziges Magnetresonanzgerät vorgesehen sei. Dem "österreichischen Strukturplan 2017" sei eine detaillierte Darstellung der einzelnen im Großgeräteplan enthalten Geräte zu entnehmen, insbesondere seien die Großgeräte dem jeweiligen extramuralen Anbieter gemäß der Nummer des Ambulatoriums im Krankenanstaltenkataster zugeordnet. Den Planzahlen seien die tatsächlich vorhandenen (auch nicht plankonformen) Geräte gegenübergestellt. In der Versorgungszone Traunviertel-Salzkammergut sei nur ein Gerät extramural vorgesehen. Diese verordnete Planstelle sei im ÖSG‑Anhang 10 (Großgeräteplan) "mit der Krankenanstaltennummer A40705 besetzt", weshalb der Bedarf iSv §6a Oö. KAG 1997 zu verneinen sei und sich eine Prüfung der weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erübrige. Bedenken gegen §23 G‑ZG und gegen diese Verordnung bestünden nicht (Hinweis auf Souhrada, SozSi 3/2017, 104 ff.).

2.1.3. Gegen diese beiden Entscheidungen des Landesverwaltungsgerichtes Oberösterreich richten sich die zu E2445/2019 und zu E2462/2019 protokollierten, auf Art144 B‑VG gestützte Beschwerden, in denen jeweils die Verletzung in den verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten auf Gleichheit vor dem Gesetz (Art7 B‑VG, Art2 StGG), auf Unversehrtheit des Eigentums (Art5 StGG, Art1 1. ZPEMRK) und auf "Erwerbsausübungsfreiheit gemäß Art18 StGG", sowie in Rechten wegen Anwendung eines verfassungswidrigen Gesetzes (§23 G‑ZG) sowie einer gesetzwidrigen Verordnung (ÖSG VO 2018) behauptet und die kostenpflichtige Aufhebung des angefochtenen Erkenntnisses beantragt wird.

Die beschwerdeführende Gesellschaft bringt in beiden Beschwerden im Wesentlichen übereinstimmend vor, dass die Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH die verfassungsrechtlichen Beleihungsgrenzen überschreite, unter anderem, weil die "(rechtsformenmissbrauchende) In‑Sich‑Beleihung" objektiv unsachlich sei, weil Kernaufgaben und nicht bloß vereinzelte Aufgaben übertragen würden, weil hinreichende Leitungsbefugnisse fehlen würden, weil es an der Zustimmung der Länder iSv Art102 B‑VG mangle, weil §23 Abs4 und 5 G‑ZG gegen das Gebot der Trennung der Vollzugsbereiche von Bund und Ländern verstoßen würde und weil §23 Abs6 G‑ZG kompetenzwidrig sei. Weiters sei die ÖSG VO 2018 infolge Bevorzugung des intramuralen Bereiches inhaltlich unsachlich gestaltet.

2.2. E2872/2020

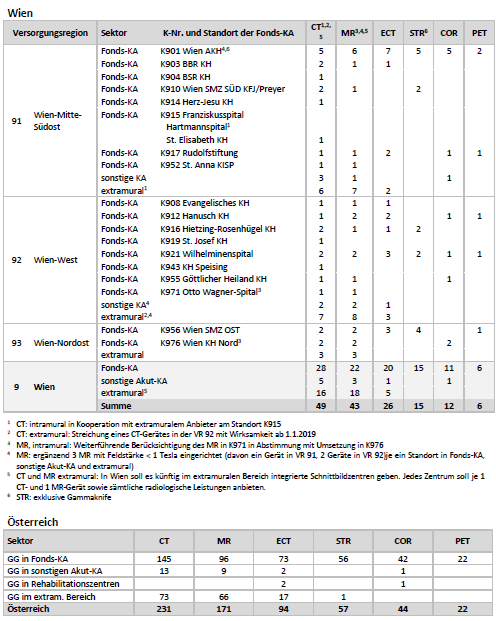

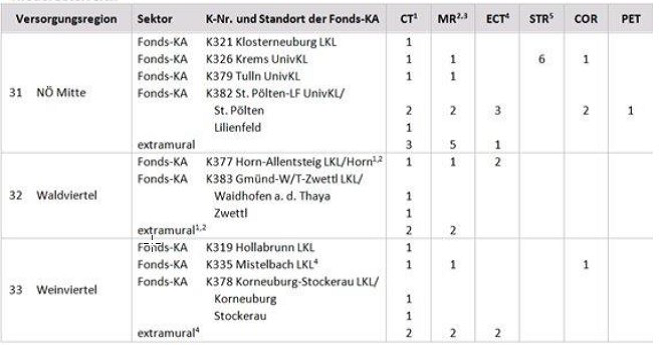

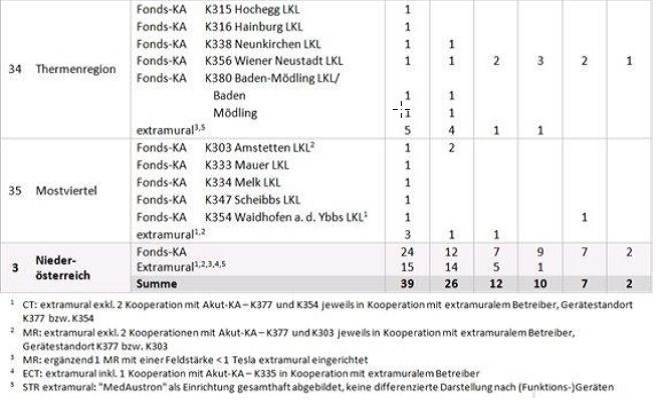

2.2.1. Der Beschwerdeführer im zu E2872/2020 protokollierten Verfahren stellte am 1. Oktober 2020 den Antrag auf Bewilligung der Errichtung eines selbständigen Ambulatoriums zur Durchführung von MRT‑Untersuchungen sowie eines Ambulatoriums zur Durchführung von CT‑Untersuchungen (durch Nutzung des Röntgeninstituts eines näher bezeichneten Krankenhauses) in Hollabrunn gemäß NÖ Krankenanstaltengesetz. Mit Bescheid vom 3. April 2020 wies die Niederösterreichische Landesregierung den Antrag des Beschwerdeführers mangels Bedarfes ab. Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich wies die gegen diesen Bescheid erhobene Beschwerde des Beschwerdeführers mit Erkenntnis vom 16. Juli 2020, LVwG‑AV‑599/001‑2020, als unbegründet ab. Begründend wurde dazu im Wesentlichen ausgeführt, dass der Anlage 2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukurplanes Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018) zu entnehmen sei, dass in der "Versorgungsregion Weinviertel" im extramuralen Sektor lediglich "je zwei extramurale CT- bzw MRT‑Geräte" vorgesehen seien. Aus der Stellungnahme des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) ergebe sich, dass der Großgeräteplan für die Versorgungsregion Weinviertel keinen Bedarf für ein weiteres extramurales MRT‑Geräte ausweise und dass der Großgeräteplan für das Landesklinikum Hollabrunn keine Kooperation des bestehenden, intramuralen CT‑Gerätes mit dem extramuralen Bereich vorsehe. Der Beschwerdeführer sei dem nicht auf gleicher fachlicher Ebene entgegengetreten. Es bestehe daher kein Bedarf iSv §10c Abs3 NÖ KAG.

2.2.2. Gegen diese Entscheidung richtet sich die zu E2872/2020 protokollierte, auf Art144 B‑VG gestützte Beschwerde, in der die Verletzung in verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten, insbesondere auf Erwerbsfreiheit gemäß Art6 StGG, sowie in Rechten wegen Anwendung verfassungswidriger Gesetze (§23 Abs5 G‑ZG, §3a Abs3a KAKuG, §10c Abs3 NÖ KAG) sowie einer gesetzwidrigen Verordnung (ÖSG VO 2018) behauptet und die kostenpflichtige Aufhebung des angefochtenen Erkenntnisses beantragt wird.

2.2.3. Begründend führt der Beschwerdeführer auf das Wesentliche zusammengefasst aus: §23 Abs5 G‑ZG lasse der Landesgesetzgebung keinen Spielraum und verstoße deshalb gegen Art12 Abs1 Z1 B‑VG. Weiters sei es dem Bundesgesetzgeber im Rahmen des Art12 Abs1 Z1 B‑VG verwehrt, die Landesorganisation zu regeln. Die ÖSG VO 2018 sei eine "kompetenzwidrige Mischverordnung". Der Gesundheitsplanungs GmbH würden nicht bloß vereinzelte Aufgaben, sondern vielmehr Kernaufgaben übertragen. Es fehle an einer effektiven Leitung und Steuerung hinsichtlich der Gesundheitsplanungs GmbH. Schließlich sei die Bedarfsprüfung nach §10c Abs3 NÖ KAG (§3a Abs3a KAKuG) überschießend und damit verfassungswidrig.

3. Bei der Behandlung der gegen diese Entscheidungen gerichteten Beschwerden bzw der Gerichtsanträge auf Verordnungskontrolle sind im Verfassungsgerichtshof Bedenken ob der Verfassungsmäßigkeit von

1. §§18, 19, 20 Abs1 und 2, 23 Abs1 zweiter, dritter und vierter Satz, Abs2 zweiter, dritter, vierter und fünfter Satz und Abs4 bis 8 des Bundesgesetzes zur partnerschaftlichen Zielsteuerung‑Gesundheit (Gesundheits‑Zielsteuerungsgesetz – G‑ZG), BGBl I 26/2017,

2. §3a Abs3a des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG), BGBl 1/1957, idF BGBl I 26/2017,

3. §17 NÖ Gesundheits- und Sozialfonds‑Gesetz 2006 (NÖGUS‑G 2006), LGBl 134/2005 (LGSlg 9450), idF LGBl 92/2017,

4. §17a Abs4 und 5 des Landesgesetzes über den Oö. Gesundheitsfonds (Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013), LGBl 83/2013, idF LGBl 96/2017,

5. §4 Abs1 Salzburger Krankenanstaltengesetz 2000 (SKAG), LGBl 24/2000 (WV), idF LGBl 25/2018,

6. §10 des Gesetzes über die Errichtung (Fortführung) eines Wiener Gesundheitsfonds 2017 (Wiener Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017), LGBl 10/2018,

7. §6a Abs6a Oberösterreichisches Krankenanstaltengesetz 1997 (Oö. KAG 1997), LGBl 132/1997 (WV), idF LGBl 97/2017 und

8. §10c Abs3 Niederösterreichisches Krankenanstaltengesetz (NÖ KAG), LGBl 170/1974 (LGSlg 9440), idF LGBl 93/2017

sowie ob der Gesetzmäßigkeit von

1. §4 und Anlage 2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), kundgemacht am 9. Juli 2018 unter Nr 1/2018 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit) und

2. §4 und Anlage 2 der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), kundgemacht am 9. Juli 2018 unter Nr 1/2018 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit) in der Fassung der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2019), kundgemacht am 5. November 2019 unter Nr 6/2019 im RIS (Sonstige Kundmachungen/Strukturpläne Gesundheit)

entstanden. Der Verfassungsgerichtshof hat daher am 6. Oktober 2021 beschlossen, diese Gesetzes- bzw Verordnungsbestimmungen von Amts wegen auf ihre Verfassungs- bzw Gesetzmäßigkeit zu prüfen.

4. Der Verfassungsgerichtshof legte seine Bedenken, die ihn zur Einleitung des Gesetzes- und des Verordnungsprüfungsverfahrens bestimmt haben, in seinem Prüfungsbeschluss wie folgt dar (ohne Hervorhebungen im Original):

"4. Zur Rechtslage

4.1. Gemäß Art10 Abs1 B‑VG sind unter anderem das Sozial- und Vertragsversicherungswesen (Z11) und das 'Gesundheitswesen mit Ausnahme des Leichen- und Bestattungswesens sowie des Gemeindesanitätsdienstes und Rettungswesens, hinsichtlich der Heil- und Pflegeanstalten, des Kurortewesens und der natürlichen Heilvorkommen jedoch nur die sanitäre Aufsicht' (Z12) in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache. Hingegen sind 'Heil- und Pflegeanstalten' – also im Besonderen das Krankenanstaltenrecht – nach Art12 Abs1 Z1 B‑VG Bundessache nur in der Grundsatzgesetzgebung, hinsichtlich der Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung jedoch Landessache (vgl dazu ua VfSlg 12.023/1992, 17.232/2004). Während also das Berufsrecht der selbständig niedergelassenen Ärzte Bundessache ist (Art10 Abs1 Z12 B‑VG), unterfallen bettenführende Krankenanstalten und selbständige Ambulatorien Art12 Abs1 Z1 B‑VG (vgl näher VfSlg 12.023/1992).

4.2. Vor dem Hintergrund dieser geteilten Kompetenzrechtslage haben der Bund und die Länder die Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG Zielsteuerung Gesundheit (kundgemacht ua in BGBl I 97/2017) und die Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens (kundgemacht ua in BGBl I 98/2017) abgeschlossen. Mit letzterer Vereinbarung sind der Bund und die Länder unter anderem übereingekommen, den Österreichischen Strukturplan Gesundheit (ÖSG) und die Regionalen Strukturpläne Gesundheit (RSG) als zentrale Planungsinstrumente für die integrative Versorgungsplanung einzusetzen. Mit Art5 der Vereinbarung gemäß Art15a B‑VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, BGBl I 98/2017, haben sich der Bund und die Länder detailliert auf die Vorgangsweise zur Erarbeitung und Verbindlicherklärung des Österreichischen Strukturplans Gesundheit und der Regionalen Strukturpläne Gesundheit geeinigt.

4.3. Diese Vereinbarungen nach Art15a B‑VG binden die jeweiligen Vertragspartner (zB VfSlg 14.146/1995, 15.972/2000, 16.959/2003, 20.177/2017) und haben nicht selbst den Charakter genereller Normen (weshalb ihre Kundmachung auch nicht Teil des Rechtssetzungsverfahrens ist, sondern bloß der Information der Allgemeinheit dient, VfSlg 17.232/2004). Insbesondere stellen sie – wie der Verfassungsgerichtshof in VfSlg 14.146/1995 festgehalten hat – keine Zwischenstufe zwischen einfachem Gesetzesrecht und Verfassungsrecht dar; auch sind sie keine höherrangigen Normen, an denen ein Gesetz gemessen werden kann (zB VfSlg 14.146/1995, 19.747/2013). Vielmehr handelt es sich um Vertragsnormen, die – gegebenenfalls – umsetzungsbedürftig sind (VfSlg 20.177/2017). Gegebenenfalls können Bestimmungen von Art15a B‑VG-Vereinbarungen auch zur Interpretation von einfachgesetzlichen Bestimmungen, die der Umsetzung solcher Vereinbarungen dienen, herangezogen werden (vgl zB VfSlg 19.964/2015). Die Umsetzung kann nach Umständen auch eine Verfassungsänderung bedingen, wenn ansonsten eine verfassungskonforme Verwirklichung des in einer Vereinbarung nach Art15a B‑VG Bedungenen nicht möglich wäre.

4.4. Zur Umsetzung dieser Übereinkommen hat der Bundesgesetzgeber mit dem Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2017, BGBl I 26/2017, das Gesundheits‑Zielsteuerungsgesetz (G‑ZG) erlassen, das überwiegend unmittelbar anwendbares Bundesrecht, bisweilen aber auch bloß Bundes‑Grundsatzrecht iSv Art12 Abs1 Z1 B‑VG enthält:

4.4.1. Gemäß §19 Abs1 G‑ZG sind der Österreichische Strukturplan Gesundheit (ÖSG) und die Regionalen Strukturpläne Gesundheit (RSG) die zentralen Planungs-instrumente für die integrative Versorgungsplanung; dabei soll der ÖSG der öster-reichweit verbindliche Rahmenplan für die in den RSG vorzunehmende konkrete Gesundheitsstrukturplanung und Leistungsangebotsplanung sein. Der ÖSG hat in näher bestimmten Bereichen verbindliche Vorgaben für die RSG festzulegen (§20 Abs2 G‑ZG; siehe zu den Inhalten des ÖSG und der RSG die §§20 f. G‑ZG).

Der ÖSG ist 'auf der Bundesebene zwischen dem Bund, den Ländern und der Sozialversicherung einvernehmlich abzustimmen' (§20 Abs3 G‑ZG) und in der Bundes‑Zielsteuerungskommission zu beschließen (§20 Abs4 G‑ZG). Die RSG sind 'auf Landesebene zwischen dem jeweiligen Land und der Sozialversicherung festzulegen' (§21 Abs7 G‑ZG, vgl auch die – teilweise grundsatzgesetzlichen – Abs1 bis 6 leg. cit.; §16 Abs4 NÖGUS‑G 2006, §9 Abs4 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017) und in den Landes‑Zielsteuerungskommissionen zu beschließen (vgl §21 Abs10 G‑ZG; vgl aber auch landesgesetzlich §17a Abs2 und 3 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §5 Abs2 und §24 Abs1 Z3 SAGES‑G 2016, §9 Abs1 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Die Planungsvorgaben sind jedenfalls so konkret festzulegen, dass sie für die Bedarfsprüfung herangezogen werden können (§23 Abs2 dritter Satz G‑ZG, §17a Abs3 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §2 Abs4 Z7 lita NÖGUS‑Gesetz 2006, §9 Abs6 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat sodann die jeweils aktuelle Fassung des ÖSG jedenfalls im RIS (§22 Abs1 G‑ZG) zu veröffentlichen; ebenso hat der Landeshauptmann die jeweils aktuelle Fassung des RSG im RIS zu veröffentlichen (§22 Abs2 G‑ZG). §59k Z1 KAKuG qualifiziert den ÖSG (zunächst) als 'objektiviertes Sachverständigengutachten' (vgl idS bereits Art5 Abs9 Z1 der Art15a B‑VG-Vereinbarung über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens).

4.4.2. §23 G‑ZG regelt die Verbindlicherklärung von Inhalten des ÖSG und der RSG: Zunächst hat die Bundes‑Zielsteuerungskommission (siehe §25 Abs1 Z1 und §26 G‑ZG) die 'für die nachhaltige Versorgung der Bevölkerung unerlässlichen Teile des ÖSG', die eine 'rechtlich verbindliche Grundlage für Planungsentscheidungen des RSG bilden sollen', als solche 'auszuweisen' (§23 Abs1 G‑ZG). Hinsichtlich der RSG wendet sich der – unmittelbar anwendbare – §23 Abs2 G‑ZG an die Vertreter des Bundes und der Sozialversicherung in der jeweiligen Landes‑Zielsteuerungskommission: diese haben 'sicherzustellen', dass jene Planungsvorgaben des RSG, die rechtliche Verbindlichkeit erlangen sollen, als solche ausgewiesen werden. (Für den Fall, dass kein Einvernehmen über die verbindlich zu erklärenden Teile des RSG 'bzw deren Änderungen' in der Landes‑Zielsteuerungskommission zustande kommt, verweist §24 G‑ZG grundsatzgesetzlich auf §10a KAKuG zu Krankenanstaltenplänen; vgl landesgesetzlich zB §39 Abs4 Oö. KAG 1997, §4 Abs1a Sbg KAG 2000, §10 Abs4 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017.)

Die rechtliche Verbindlichkeit der solcherart ausgewiesenen Teile des ÖSG bzw der RSG wird durch Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH hergestellt (§23 Abs1 zweiter Satz bzw Abs2 zweiter Satz, Abs4 und Abs5 G‑ZG), die zunächst ein Begutachtungsverfahren durchzuführen hat; wenn sich dabei Änderungen ergeben, ist vor der Verbindlicherklärung eine nochmalige Beschlussfassung in der Bundes‑Zielsteuerungskommission (im Fall des ÖSG) bzw der Landes‑Zielsteuerungskommission (im Fall eines RSG) 'herbeizuführen' (§23 Abs1 und 2 G‑ZG, jeweils vorletzter und letzter Satz). Gemäß §23 Abs4 G‑ZG erklärt die Gesundheitsplanungs GmbH die von der Bundes‑Zielsteuerungskommission bzw den Landes‑Zielsteuerungskommissionen ausgewiesenen Teile des ÖSG bzw der RSG, insoweit sie Angelegenheiten des Art10 B‑VG betreffen, für verbindlich. §23 Abs5 G‑ZG weist als Grundsatzbestimmung die Landesgesetzgeber an, die solcherart ausgewiesenen Teile des ÖSG bzw der jeweiligen RSG, soweit sie Angelegenheiten des Art12 B‑VG betreffen, durch die Gesundheitsplanungs GmbH für verbindlich erklären zu lassen (entsprechende ausführungsgesetzliche Bestimmungen finden sich etwa in §17 Abs1 NÖGUS‑G 2006, §17a Abs4 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §4 Abs1 Sbg KAG 2000 und §10 Abs1 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Gemäß §23 Abs6 G‑ZG hat die Gesundheitsplanungs GmbH 'die für verbindlich zu erklärenden Teile im Wege einer Verordnung zu erlassen und im RIS (www.ris.bka.gv.at ) kundzumachen' (eine Kundmachungspflicht im RIS sehen auch §17 Abs1 NÖGUS‑G 2006 und §17a Abs1 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013 [vor].)

4.4.3. Die Rechtsstellung der Bundes‑Zielsteuerungskommission, der Landes‑Zielsteuerungskommissionen und der Gesundheitsplanungs GmbH stellt sich folgendermaßen dar:

4.4.3.1. Die Bundes‑Zielsteuerungskommission ist ein Organ der Bundesgesundheitsagentur (§25 Abs1 Z1 G‑ZG), die durch (den unmittelbar anwendbaren) §56a KAKuG als Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit eingerichtet ist. Ihr gehören vier Vertreter des Bundes, vier Vertreter der Sozialversicherung sowie neun Vertreter der Länder an (§26 Abs1 G‑ZG), wobei jede 'Kurie' eine Stimme hat. Die Bundes‑Zielsteuerungskommission fasst ihre Beschlüsse in Angelegenheiten des ÖSG einstimmig (§26 Abs3 Z1 und Abs4 Z2 litj G‑ZG). Die Bundes‑Zielsteuerungskommission ist nicht (ausdrücklich) Weisungen staatlicher Organe unterworfen.

4.4.3.2. Die Landes‑Zielsteuerungskommissionen sind landesgesetzlich als Organe der Landesgesundheitsfonds eingerichtet (vgl zB §4 Abs1 Z2 NÖGUS‑G 2006, §5 Abs1 Z2 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §17 Abs1 Z3 SAGES‑Gesetz 2016, §4 Abs1 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Diese sind als Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit gestaltet (vgl zB §1 Abs1 NÖGUS‑G 2006, §1 Abs1 Oö. [Gesundheitsfonds‑Gesetz] 2013, §1 Abs1 SAGES‑Gesetz 2016, §1 Abs1 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Den Landes‑Zielsteuerungskommissionen gehören fünf Vertreter des Landes, fünf Vertreter der Sozialversicherungsträger und ein Bundesvertreter an (zB §8 Abs1 NÖGUS‑G 2006, §10 Abs1 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §22 Abs1 SAGES‑Gesetz 2016, §7 Abs1 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Gemäß §28 Abs1 G‑ZG hat der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister einen Vertreter in die jeweilige Landes‑Zielsteuerungskommission zu entsenden, der durch §28 Abs2 leg. cit. ermächtigt ist, ua gegen rechtswidrige Beschlüsse ein Veto einzulegen. Gemäß §29 Abs2 G‑ZG haben die gesetzlichen Krankenversicherungsträger (jeweils) fünf Vertreter in die Landes‑Zielsteuerungskommissionen zu entsenden, die dort (jeweils) eine 'Kurie mit einer Stimme' bilden (§29 Abs3 G‑ZG). Für die Beschlussfassung in der Landes‑Zielsteuerungskommission ist das Einvernehmen zwischen der Kurie des Landes und der Kurie der Sozialversicherungsträger erforderlich (zB §8 Abs4 Z1 NÖGUS‑G 2006, §12 Abs2 Z1 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §23 Abs4 SAGES‑Gesetz 2016, §7 Abs10 Z4 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017); der Bundesvertreter ist vetoberechtigt (zB §8 Abs4 Z2 NÖGUS‑G 2006, §12 Abs2 Z3 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §23 Abs4 Z3 SAGES‑Gesetz 2016, §7 Abs10 Z5 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017). Die Landes‑Zielsteuerungskommissionen sind nicht (ausdrücklich) Weisungen staatlicher Organe unterworfen (vgl auch §19 NÖGUS‑G 2006, §28 SAGES‑Gesetz 2016 und §20 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 über die 'Aufsicht' über den Fonds).

4.4.3.3. Die Gesundheitsplanungs GmbH ist eine auf Grundlage von §23 Abs3 G‑ZG eingerichtete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren Gesellschafter der Bund, die Länder und der Dachverband der Sozialversicherungsträger sind. Die Gesellschafter entsenden jeweils einen Vertreter in die Generalversammlung der Gesellschaft, deren Beschlussfassung einstimmig erfolgt (§23 Abs3 G‑ZG). Die Gesellschafter bestellen die Geschäftsführung der Gesundheitsplanungs GmbH; sie besteht aus einem Geschäftsführer und zwei Stellvertretern (§23 Abs3 G‑ZG). Gemäß §7 Abs2 des vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz im Vorverfahren zu V419/2020 vorgelegten Gesellschaftsvertrages wird die Gesellschaft 'durch den Geschäftsführer vertreten. Im Verhinderungsfall wird dieser durch die Stellvertreter gemeinsam vertreten.' Gemäß §7 Abs3 dieses Gesellschaftsvertrages hat 'die Geschäftsführung […] alle Entscheidungen und Verfügungen zu treffen, die nicht durch das Gesetz, diesen Gesellschaftsvertrag oder allenfalls durch die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der Beschlussfassung der Generalversammlung vorbehalten sind'.

§7 Abs5 des Gesellschaftsvertrages ermächtigt die Generalversammlung, eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung zu erlassen. §1 der vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz vorgelegten (außen als 'Entwurf' bezeichneten) 'Geschäfts- und Verfahrensordnung' (der Verfassungsgerichtshof geht vorläufig davon aus, dass es sich dabei um die im maßgeblichen Zeitraum geltende Version handelt) zählen die 'Durchführung von allgemeinen Begutachtungsverfahren zu Verordnungen zum ÖSG und zu Verordnungen zu den RSG' und die 'Kundmachung der Verordnungen zum ÖSG und der Verordnungen zu den RSG' zu den Aufgaben des Geschäftsführers, die von ihm 'im Einvernehmen mit beiden Stellvertretern auszuüben sind'. Unter dem Titel der 'Kundmachung der Verordnungen' legt §3 der Geschäfts- und Verfahrensordnung fest, dass der 'Geschäftsführer' den Verordnungsentwurf nach der Rückmeldung im Begutachtungsverfahren 'zu unterzeichnen' und 'im Anschluss gemäß §23 Abs6 [G‑ZG] im Rechtsinformationssystem des Bundes als Verordnung zu veröffentlichen' hat.

Gemäß §23 Abs7 G‑ZG unterliegt 'die Tätigkeit der Gesellschaft', soweit Angelegenheiten des Art10 B‑VG berührt sind, der Aufsicht des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministers und es ist die 'Gesellschaft' bei Besorgung ihrer diesbezüglichen Aufgaben an dessen Weisungen gebunden. Die Grundsatzbestimmung des §27 Abs8 G‑ZG verpflichtet die Landesgesetzgeber, die 'Tätigkeit der Gesellschaft', soweit Angelegenheiten des Art12 B‑VG berührt sind, der Aufsicht und den Weisungen der jeweiligen Landesregierung zu unterstellen. Die Landes‑Ausführungsgesetze sehen entsprechende Bestimmungen vor (vgl zB §17 Abs2 NÖGUS‑G 2006, §17a Abs5 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §4 Abs1 Sbg KAG 2000, §10 Abs3 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017).

4.4.4. Die Krankenanstaltengesetze der Länder sehen in Ausführung der Grundsatzbestimmung des §3a KAKuG ua vor, dass die Bewilligung der Errichtung von selbständigen Ambulatorien grundsätzlich einen Bedarf voraussetzt, der im Fall der Existenz von Verordnungen nach den §§23 und 24 G‑ZG am Maßstab dieser Verordnungen, also vor allem am Maßstab der als verbindlich erklärten Teile des ÖSG bzw der RSG zu beurteilen ist. Vergleichbare Bestimmungen finden sich auch in §52c Abs2 Ärztegesetz (siehe ferner §47a Abs2 leg. cit.) und in §26b Zahnärztegesetz für die Bewilligung von Gruppenpraxen. Die Bindung der Sozialversicherungsträger ergibt sich ua aus §84a Abs1 ASVG. Die §§8 und 14 Primärversorgungsgesetz sichern die Beachtung der RSG bei der Einrichtung von Primärversorgungseinheiten.

5. Der Verfassungsgerichtshof hegt gegen die hiemit in Prüfung gezogenen Bestimmungen folgende Bedenken:

5.1. Hinsichtlich der gesetzlichen Grundlagen der ÖSG‑Verordnungen bzw der RSG Wien – Verordnung 2019

5.1.1. §23 Abs4 und 5 G‑ZG sieht die Erlassung von Teilen des ÖSG bzw der RSG als Verordnung vor, und zwar sowohl solcher Teile, die – als Verordnung – Gesundheitswesen iSv Art10 B‑VG regeln, als auch solcher Teile, die – als Verordnung – Krankenanstaltenrecht iSv Art12 Abs1 Z1 B‑VG zum Gegenstand haben.

5.1.1.1. Diese Verordnungen dürften durch die §§18, 19, 20 Abs1 und 2 G‑ZG determiniert werden, die als unmittelbar anwendbares Bundesrecht erlassen wurden. Der Verfassungsgerichtshof hegt daher zunächst das Bedenken, dass diese Bestimmungen als gesetzliche Determinierung von – auch – krankenanstalten-rechtlichen Verordnungen (insofern) entgegen Art12 Abs1 Z1 B‑VG als Bundesgesetz und nicht als Grundsatzgesetz erlassen wurden.

5.1.1.2. §23 Abs1 vorletzter und letzter Satz und Abs2 vorletzter und letzter Satz G‑ZG regelt das von der Gesundheitsplanungs GmbH durchzuführende Verfahren vor Erlassung dieser Verordnungen als unmittelbar anwendbares Bundesrecht. Der Verfassungsgerichtshof geht vorläufig davon aus, dass sich diese Verfahrensbestimmungen – lege non distinguente – auch auf [ÖSG]- und RSG‑Verordnungen beziehen, soweit sie krankenanstaltenrechtliche Inhalte iSv Art12 Abs1 Z1 B‑VG zum Gegenstand haben. Der Verfassungsgerichtshof hegt daher vorläufig das Bedenken, dass diese Bestimmungen, soweit sie durch unmittelbar anwendbares Bundesrecht (auch) das Verfahren zur Erlassung von krankenanstaltenrechtlichen Verordnungen iSv Art12 Abs1 Z1 B‑VG regeln, in Widerspruch zur bundesstaatlichen Kompetenzverteilung, konkret zu Art12 Abs1 Z1 B‑VG, stehen.

5.1.1.3. Die ÖSG- und RSG‑Verordnungen kommen, so die vorläufige Annahme des Verfassungsgerichtshofes, derart zustande, dass zunächst der ÖSG zwischen Vertretern des Bundes, der Länder und der Sozialversicherung bzw die RSG zwischen Vertretern der Länder und der Sozialversicherung (unter Einbeziehung des Bundes) akkordiert werden. Dieser Abstimmungsvorgang dürfte zumindest teilweise nicht hoheitlicher Natur sein (so dürfte etwa die Beteiligung von Bundesvertretern am Abstimmungsvorgang hinsichtlich des ÖSG in Belangen, die der Sache nach Krankenanstaltenrecht betreffen, schon aus Gründen der Kompetenzverteilung nicht hoheitlich deutbar sein). In einem weiteren Schritt dürfte das Ergebnis dieser Abstimmungen von den Zielsteuerungskommissionen zu beschließen sein (womit ihm zunächst einmal der Charakter eines 'objektivierten Sachverständigengutachtens' zukommen dürfte; vgl §59k Z1 KAKuG) und dürften Teile für die Verbindlicherklärung auszuwählen sein. Die Tätigkeit dieser Zielsteuerungskommissionen dürfte, wenn sie hoheitlich als Teilschritt des Verordnungserlassungsverfahrens zu deuten wäre, mangels Weisungsingerenz der obersten Organe der Vollziehung (siehe zur Konstruktion der Zielsteuerungskommissionen oben 4.4.3.1. und 4.4.3.2.) verfassungswidrig sein.

Die – zweifellos hoheitlich handelnde – Gesundheitsplanungs GmbH dürfte hingegen keinen Einfluss auf den Inhalt der ÖSG- und RSG‑Verordnungen haben, insbesondere dürfte sie nicht zu entscheiden haben, welche Teile eines ÖSG oder von RSG für verbindlich zu erklären sind. Sie dürfte vielmehr verpflichtet sein, abgestimmte und von der zuständigen Zielsteuerungskommission beschlossene, ausgewiesene Teile des ÖSG bzw der RSG als verbindlich zu erklären.

Damit dürfte aber die maßgebliche Festlegung des Verordnungsinhaltes – zumindest in wesentlichen Teilen – der Gesundheitsplanungs GmbH entzogen und (zumindest teilweise) nicht-hoheitlich handelnden oder (zumindest teilweise) der Ingerenz der (im Hinblick auf Art10 Abs1 Z12 bzw Art12 Abs1 Z1 B‑VG zuständigen) obersten Organe der Vollziehung nicht unterworfenen Organen überantwortet sein. Dies dürfte wiederum die verfassungsrechtlich gebotenen Verantwortungszusammenhänge unterlaufen. Daran dürfte auch nichts ändern, dass nach der Gesamtkonstruktion – zumindest in der Praxis – ein Verordnungsinhalt, der nicht vom Willen sowohl des Bundes als auch des Landes getragen ist, ausgeschlossen oder zumindest unwahrscheinlich scheint. Im Ergebnis dürfte damit die gewählte Konstruktion, die in §23 Abs4 und 5 G‑ZG und den entsprechenden Landes-Ausführungsbestimmungen ihren Sitz hat, den Anforderungen der Art20 Abs1, Art76 Abs1, Art105 Abs2 und Art142 B‑VG an die Leitungsbefugnis oberster Organe der Vollziehung widersprechen.

Dabei wird zu erörtern sein, welche Bedeutung dem Umstand zukommt, dass es sich bei den hier in Rede stehenden Verordnungen um Planungsakte handeln dürfte, die auf die finanziellen Verhältnisse zwischen staatlichen Organen und in der Folge insbesondere auf privatwirtschaftliche Maßnahmen abzielen.

In diesem Zusammenhang wird auch zu prüfen sein, ob ein verordnungserlassendes Organ durch die Zielsteuerungskommission derart gebunden werden darf, dass es im Ergebnis keine Entscheidungsbefugnis mehr hat.

Zudem wird im Gesetzesprüfungsverfahren zu prüfen sein, ob die vorläufig angenommene Prämisse dieser Bedenken, dass die Gesundheitsplanungs GmbH keinen Entscheidungsspielraum hat und jedenfalls zur Erlassung der von den Zielsteuerungskommissionen bezeichneten Teile der Strukturpläne als Verordnungen verpflichtet ist, tragfähig ist.

5.1.1.4. §23 G‑ZG und die für verbindlich zu erklärenden Teile des ÖSG und der RSG dürften nach der vorläufigen Annahme des Verfassungsgerichtshofes auch Regelungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens iSv Art10 Abs1 Z12 B‑VG enthalten bzw zu enthalten haben. Auch wenn die Anlassfälle lediglich die Wirkung des ÖSG und der RSG in Angelegenheiten des Art12 Abs1 Z1 B‑VG zum Gegenstand haben dürften, dürfte §23 G‑ZG diese beiden Kompetenzangelegenheiten in einer Weise verbinden, dass eine allfällige Verfassungswidrigkeit des §23 Abs4 G‑ZG in Bezug auf Art10 Abs1 Z12 iVm Art102 B‑VG auf die Verfassungskonformität der Gesamtregelung durchschlagen dürfte. Dies jedenfalls dann, wenn sich – entgegen der unten (5.3.2.) dargelegten Annahme – ergeben sollte, dass §23 G‑ZG die Erlassung 'gemischter' Verordnungen auf den Gebieten des Gesundheitswesens und des Krankenanstaltenrechts vorsieht.

Art102 B‑VG sieht für die Belange des Gesundheitswesens den Grundsatz der mittelbaren Bundesverwaltung vor, wonach die Vollziehung des Bundes im Bereich der Länder 'der Landeshauptmann und die ihm unterstellten Landesbehörden' ausüben. Soweit in Angelegenheiten, die in mittelbarer Bundesverwaltung besorgt werden, 'Bundesbehörden' mit der Vollziehung betraut werden, unterstehen diese Bundesbehörden dem Landeshauptmann und es dürfen Gesetze, die die Einbindung von Bundesbehörden in Unterordnung unter den Landeshauptmann anordnen, nur mit Zustimmung der beteiligten Länder kundgemacht werden (Art102 Abs1 zweiter Satz B‑VG). Die Einrichtung von eigenen 'Bundesbehörden' für andere als die in Art102 Abs2 B‑VG genannten Angelegenheiten kann nach Art102 Abs4 B‑VG ebenfalls nur mit Zustimmung der beteiligten Länder erfolgen.

Der Verfassungsgerichtshof geht vorläufig davon aus, dass auch mit der Erlassung von Verordnungen beliehene Rechtsträger als (funktionelle) 'Bundesbehörden' iSv Art102 B‑VG zu verstehen sind (vgl VfSlg 20.323/2019 und VfGH 12.6.2020, G252/2019 zu Fällen der mittelbaren Staatsverwaltung durch beauftragte Rechtspersonen des öffentlichen Rechts).

Der Verfassungsgerichtshof hegt daher das Bedenken, dass die Betrauung der Gesundheitsplanungs GmbH (auch) mit der Erlassung von Verordnungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens mangels – soweit ersichtlich – Zustimmung der Länder weder den Anforderungen des Art102 Abs1 zweiter Satz noch jenen des Art102 Abs4 B‑VG entsprechen dürfte; ein Fall des Art102 Abs1 zweiter Satz B‑VG dürfte schon deshalb nicht vorliegen, weil die Gesundheitsplanungs GmbH in den Belangen des Gesundheitswesens nicht den Landeshauptleuten unterstellt sein dürfte.

Der Verfassungsgerichtshof geht vorläufig davon aus, dass auch die Vereinbarung nach Art15a B‑VG über Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, BGBl I 98/2017, schon deshalb nicht als Zustimmung iSv Art102 B‑VG gedeutet werden kann, weil Art5 Abs9 und 10 dieser Vereinbarung vorsieht, die Bundesgesundheitsagentur (hinsichtlich des ÖSG) bzw die Landesgesundheitsfonds (hinsichtlich der RSG), nicht aber die Gesundheitsplanungs GmbH als Urheber dieser Verordnungen einzusetzen. Somit hegt der Verfassungsgerichtshof das Bedenken, dass die Beleihung nach §23 Abs4 G‑ZG in Widerspruch zu Art102 B‑VG steht.

5.1.1.5. §23 Abs1, 2, 4, 5 und 6 G‑ZG sieht vor, dass die 'Gesundheitsplanungs GmbH' die ausgewiesenen Teile des ÖSG bzw der RSG für verbindlich zu erklären hat. Gemäß §23 Abs3 G‑ZG verfügt die Gesundheitsplanungs GmbH (zumindest) über zwei Organe, nämlich das Kollegialorgan Generalversammlung, die schon kraft gesetzlicher Anordnung ihre Beschlüsse einstimmig zu fassen hat, und die monokratisch organisierte Geschäftsführung (arg.: Geschäftsführer und zwei Stellvertreter).

§23 Abs4 G‑ZG dürfte damit als unmittelbar anwendbare Bestimmung nicht festlegen, welches Organ der Gesundheitsplanungs GmbH für den Akt der Verord-nungserlassung zuständig sein soll. Auch das NÖGUS‑Gesetz 2006, das Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, das SKAG und das Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 dürften (für ihren Anwendungsbereich) keine Festlegung des zuständigen willensbildenden Organes enthalten.

Erst aus dem Gesellschaftsvertrag und der Geschäfts- und Verfahrensordnung der Gesundheitsplanungs GmbH dürfte sich ergeben, dass die Verordnungserlassung in die Zuständigkeit der Geschäftsführung fällt; dies dürfte auch der Praxis der Gesundheitsplanungs GmbH entsprechen.

Der Verfassungsgerichtshof hegt daher vorläufig das Bedenken, dass es Art18 Abs1 B‑VG iVm Art83 Abs2 B‑VG und dem daraus abzuleitenden Gebot der exakten Regelung von Behördenzuständigkeiten widerstreiten dürfte, wenn die zitierten Bestimmungen zwar die Gesundheitsplanungs GmbH mit Aufgaben der Erlassung von Verordnungen beleihen, aber offen lassen dürften, welches von mehreren in Betracht kommenden Gesellschaftsorganen konkret zuständig sei. Dies zumal das G‑ZG sowohl ein Kollegialorgan als auch ein monokratisch organisiertes Organ vorzusehen scheint, weshalb erhebliche Unterschiede in der Willensbildung bestehen dürften.

Im Gesetzesprüfungsverfahren wird insbesondere zu erörtern sein, ob der Gesetzgeber den Anforderungen des Art18 Abs1 B‑VG iVm Art83 Abs2 B‑VG genügt, wenn er eine Rechtsperson als solche mit Hoheitsgewalt beleiht und die Frage der Aufgabenverteilung und damit auch die Zuständigkeit zur Erlassung von Verordnungen für diese Rechtsperson deren innerer Organisation überlässt. Dabei wird auch zu prüfen sein, ob sich allenfalls aus §18 Abs1 GmbH‑Gesetz oder einer anderen Bestimmung des Gesellschaftsrechts Anhaltspunkte für die Zuständigkeit ergeben.

Sollte sich hingegen ergeben, dass aus dem Gesetz – wie in der Literatur vermutet wurde (Stöger, Die Gesundheitsreform 2017 im Überblick – Neue Rechtsprobleme in der Gesundheitsplanung, in Jahrbuch Öffentliches Recht 2018, 11 [19]) – die Zuständigkeit der Generalversammlung der Gesundheitsplanungs GmbH abzuleiten ist, hegt der Verfassungsgerichtshof das Bedenken, dass die in Prüfung gezogenen Verordnungen vom unzuständigen Organ erlassen worden sind.

5.1.1.6. Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes zu den verfassungsrechtlichen Grenzen der Beleihung setzt diese insbesondere voraus, dass eine mit Hoheitsgewalt beliehene Rechtsperson der Weisungsbefugnis (letztlich) des zuständigen obersten Organs der Vollziehung unterworfen ist und dass hinreichende Instrumente zur Effektuierung der Weisungsbefugnis vorhanden sind (vgl nur VfSlg 14.473/1996).

Zwar ist die Gesundheitsplanungs GmbH bundesrechtlich (§23 Abs7 G‑ZG) bzw landesrechtlich (§17 Abs2 NÖGUS‑G 2006, §17a Abs5 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §4 Abs1 SKAG, §10 Abs3 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017) den Weisungen und der Aufsicht (letztlich) des jeweils zuständigen obersten Organs der Verwaltung unterworfen. Der Verfassungsgerichtshof hegt jedoch das Bedenken, dass diese Weisungs- und Aufsichtsbefugnisse nach der Konstruktion der Gesundheitsplanungs GmbH nicht hinreichend effektiv sein dürften: So dürften es die zitierten Bestimmungen nicht ermöglichen, eine Missachtung von Weisungen effektiv abzustellen. Auch die gesellschaftsrechtlichen Grundlagen der Gesundheits-planungs GmbH dürften angesichts des Umstandes, dass der Bund bzw die Länder nur jeweils ein Mitglied in die Generalversammlung der Gesundheitsplanungs GmbH, die kraft Gesetzes einstimmig zu entscheiden hat, zu entsenden befugt sein dürften, nicht ausreichen, die verfassungsrechtlichen Anforderungen an effektive Steuerungsmöglichkeiten zu erfüllen. Sollten sich die Steuerungsmöglichkeiten des Bundes bzw des Landes also als unzureichend erweisen, so dürfte die Beleihung der Gesundheitsplanungs GmbH mit der Befugnis zur Verordnungserlassung (§23 Abs4 und 5 G‑ZG, §17 Abs1 NÖGUS‑G 2006, §17a Abs4 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §4 Abs1 SKAG, §10 Abs1 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017) verfassungswidrig sein. Dabei wird auch zu prüfen sein, welche Bedeutung dem Umstand zukommt, dass §23 G‑ZG nicht festzulegen scheint, im Ausmaß welcher Gesellschaftsanteile der Bund, die Länder und der Dachverband der Sozialversicherungsträger an der Gesundheitsplanungs GmbH beteiligt sind.

5.1.1.7. Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes ist eine Beleihung weiters auf einzelne Aufgaben der staatlichen Verwaltung beschränkt und sind jedenfalls Kernaufgaben von der Übertragung auf Beliehene ausgeschlossen (vgl abermals VfSlg 14.473/1996). Der Verfassungsgerichtshof hegt idS auch Zweifel, ob die Übertragung der (auch finanziellen) Planung für wesentliche Bereiche der staatlichen Daseinsvorsorge die verfassungsrechtlichen Grenzen der Beleihung überschreitet. Im Gesetzesprüfungsverfahren wird in diesem Zusammenhang auch die Frage zu erörtern sein, welche Bedeutung insofern dem Umstand zukommt, dass die Gesundheitsplanungs GmbH – so die vorläufige Annahme des Verfassungsgerichtshofes – keinen Spielraum bei der Erlassung ihrer Verordnungen haben dürfte.

5.1.1.8. §23 Abs5 G‑ZG regelt als Grundsatzbestimmung, dass die Landesgesetzgebung vorzusehen hat, dass die Gesundheitsplanungs GmbH Teile des ÖSG und der jeweiligen RSG, welche Angelegenheiten des Art12 B‑VG betreffen, für verbindlich zu erklären hat. Im Rahmen der Kompetenz des Art12 Abs1 Z1 B‑VG dürfte der Bundesgesetzgeber zwar auch befugt sein, wenn grundsätzliche Fragen betroffen sind, die Zuständigkeit zu Vollzugsakten auf dem Gebiet der Krankenanstalten grundsatzgesetzlich – bestehenden – Landesbehörden zuzuordnen, weil die Festlegung der sachlichen Zuständigkeit zum materiellen Recht iSv Art12 Abs1 Z1 B‑VG zählen dürfte (vgl VfSlg 17.232/2004). Dem Bundesgesetzgeber dürfte es im Rahmen des Art12 Abs1 Z1 B‑VG jedoch verwehrt sein, den Landesgesetzgeber zur Einrichtung neuer Landesbehörden zu verpflichten, weil er damit in die Landes-Organisationskompetenz (Art15 Abs1 B‑VG) eingreifen dürfte (vgl VfSlg 8833/1980, 8834/1980). Entsprechend dürfte es dem Bundes‑Grundsatzgesetzgeber aber auch verwehrt sein, die Länder zu Beleihungen zu verpflichten, weil auch damit ein – organisatorisches – Abweichen von der landesrechtlich zu regelnden Landesorganisation verbunden sein dürfte. §23 Abs5 G‑ZG begegnet daher dem Bedenken, dass diese Bestimmung in Widerspruch zu Art12 Abs1 Z1 B‑VG steht.

5.2. Hinsichtlich der Bedarfsprüfung

Nach der Grundsatzbestimmung des §3a KAKuG ist die Errichtung selbständiger Ambulatorien grundsätzlich bewilligungspflichtig. Gemäß §3a Abs2 KAKuG darf die Errichtungsbewilligung ua nur erteilt werden, wenn nach dem angegebenen Anstaltszweck und dem in Aussicht genommenen Leistungsangebot im Hinblick auf das (näher beschriebene) bestehende Versorgungsangebot 'eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebots im Einzugsgebiet erreicht werden kann', wobei bei der Beurteilung dieser Frage die in Abs3 leg. cit. genannten Kriterien zu berücksichtigen sind. Gemäß §3a Abs3a KAKuG ist jedoch, wenn der Leistungsumfang in Verordnungen nach den §§23 f. G‑ZG geregelt ist, 'hinsichtlich des Bedarfs' die Übereinstimmung des Vorhabens mit diesen Verordnungen zu prüfen; ist das Vorhaben nicht in den genannten Verordnungen geregelt, ist Abs3 sinngemäß anzuwenden. §6a Oö. KAG 1997 und §10c Nö. KAG enthalten entsprechende ausführungsgesetzliche Bestimmungen. Mit diesen Regelungen ist im Ergebnis eine Bedarfsprüfung für selbständige Ambulatorien angeordnet.

Der Verfassungsgerichtshof hat in seiner bisherigen Rechtsprechung Regelungen zu krankenanstaltenrechtlichen Bedarfsprüfungen aufgehoben, wenn sie lediglich dem Konkurrenzschutz zwischen privaten Krankenanstalten gedient haben (vgl VfSlg 13.023/1992, 14.552/1996, 15.740/2000), im Übrigen aber verhältnismäßige Bedarfsprüfungen im öffentlichen Interesse als verfassungskonform angesehen (vgl VfSlg 14.840/1997, 14.456/1999, 15.610/1999, 15.613/1999). Der Verfassungsgerichtshof hegt vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung keine Bedenken gegen das gesetzlich vorgesehene Tatbestandsmerkmal, dass die Errichtung eines selbständigen Ambulatoriums, dessen Genehmigung begehrt wird, zu einer wesentlichen Verbesserung des Versorgungsangebots führen muss (§3a Abs2 Z1 KAKuG, §10c Abs1 lita Nö. KAG, §6a Abs5 Z1 Oö. KAG).

Mit §10c Abs3 Nö. KAG und §6a Abs6a Oö. KAG wird jedoch – in Ausführung der Grundsatzbestimmung des §3a Abs3a KAKuG – unter den gegebenen Voraussetzungen an die Stelle dieser Prüfung die Vereinbarkeit mit Verordnungen nach §23 G‑ZG gesetzt, wobei diese Verordnungen ua die Zahl bestimmter Großgeräte taxativ festsetzen. Damit werden im Ergebnis selbständige Ambulatorien, die in den Anwendungsbereich dieser Bestimmungen fallen, starr kontingentiert.

Art6 StGG garantiert das Recht auf Erwerbsfreiheit, die von freiem Wettbewerb geprägt ist. Rechtliche Berufsantrittshindernisse, die außerhalb der vom Berufsantrittswerber beeinflussbaren Sphäre liegen, greifen nach der Rechtsprechung besonders schwer in die verfassungsrechtlich garantierte Erwerbsfreiheit ein. Der Verfassungsgerichtshof hegt daher vorläufig das Bedenken, dass eine starre Kontingentierung bestimmter selbständiger Ambulatorien, wie sie (die nach vorläufiger Annahme des Verfassungsgerichtshofes zu den anhängigen Erkenntnisbeschwerden präjudiziellen) §3a Abs3a KAKuG, §10c Abs3 Nö. KAG bzw §6a Abs6a Oö. KAG vorsehen, überschießend in den Schutzbereich des Grundrechtes auf Erwerbsfreiheit (Art6 StGG) eingreifen dürfte und damit verfassungswidrig wäre. Im Gesetzesprüfungsverfahren wird unter anderem zu erörtern sein, inwiefern die öffentlichen Interessen an der Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems, insbesondere im Bereich der Großgeräte, auch eine solche Kontingentierung zu rechtfertigen vermögen.

5.3. Zu den in Prüfung gezogenen Verordnungen

Der Verfassungsgerichtshof hegt gegen die in den zu E2445/2019 und zu E2462/2019 protokollierten Beschwerdeverfahren präjudiziellen Teile der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), Nr 1/2018 der Sonstigen Kundmachungen (RIS), und gegen die in dem zu E2872/2020 protokollierten Beschwerdeverfahren präjudiziellen Teile der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2018), Nr 1/2018 der Sonstigen Kund-machungen (RIS), idF der Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH zur Verbindlichmachung von Teilen des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 (ÖSG VO 2019), Nr 6/2019 der Sonstigen Kundmachungen (RIS), folgende Bedenken:

5.3.1. Die genannten Verordnungen dürften jedenfalls auch auf Grundlage von §23 Abs4 G‑ZG, §17 NÖGUS‑G 2006, §17a Abs4 Oö. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2013, §4 SKAG und §10 Wr. Gesundheitsfonds‑Gesetz 2017 ergangen sein. Sollten sich die oben dargelegten Bedenken gegen diese Gesetzesbestimmungen als zutreffend erweisen und zur Aufhebung zumindest einzelner dieser Bestimmungen führen, so dürfte es diesen Verordnungen an einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage fehlen. Daran dürfte auch nichts ändern, dass sich diese Verordnungen weiterhin auf entsprechende Verordnungsermächtigungen anderer Bundesländer stützen könnten.

5.3.2. Ferner geht der Verfassungsgerichtshof vorläufig davon aus, dass §23 Abs4 und 5 G‑ZG vor dem Hintergrund der Trennung der Vollzugsbereiche des Bundes und der Länder die gesonderte Erlassung von Verordnungen einerseits für Angelegenheiten iSd Art10 B‑VG und anderseits für Angelegenheiten iSd Art12 Abs1 Z1 B‑VG vorsieht. Die Gesundheitsplanungs GmbH hat mit der ÖSG VO 2018 bzw mit der ÖSG VO 2018 idF der ÖSG VO 2019 übergreifende, 'gemischte' Verordnungen erlassen, die sich sowohl auf Angelegenheiten iSd Art10 B‑VG als auch auf Angelegenheiten iSd Art12 Abs1 Z1 B‑VG beziehen. Der Verfassungsgerichtshof hegt daher vorläufig das Bedenken, dass die ÖSG VO 2018 bzw die ÖSG VO 2018 idF der ÖSG VO 2019 insofern in Widerspruch zu ihren gesetzlichen Grundlagen stehen.

5.3.3. Sollte das Gesetzesprüfungsverfahren ergeben, dass die Erlassung des ÖSG und der RSG als Verordnungen in die Zuständigkeit der Generalversammlung der Gesundheitsplanungs GmbH fällt, bestünde überdies das Bedenken, dass die in Prüfung gezogenen Verordnungsbestimmungen von der unzuständigen Behörde erlassen worden wären (siehe näher oben bereits 5.1.1.5.).

Der Verfassungsgerichtshof geht vorläufig davon aus, dass im zu E2445/2019 protokollierten Verfahren jedenfalls §4 iVm Anlage 2 Spalte 43 ÖSG VO 2018, dass im zu E2462/2019 protokollierten Verfahren jedenfalls §4 iVm Anlage 2 Spalte 45 ÖSG VO 2018 und dass im zu E2872/2020 protokollierten Verfahren jedenfalls §4 iVm Anlage 2 Spalte 33 der ÖSG VO 2018 idF der ÖSG VO 2019 präjudiziell sind. Eine isolierte Aufhebung dieser Spalten der Anlage 2 zu diesen Verordnungen dürfte jedoch dazu führen, dass für die betroffenen Versorgungsregionen eine Null‑Festlegung angeordnet wäre, weshalb neben §4 der genannten Verordnungen jeweils die gesamte Anlage 2 in Prüfung zu ziehen ist. Im Zuge des Verordnungsprüfungsverfahrens wird auch zu prüfen sein, ob eine allfällige Aufhebung oder Feststellung der Gesetzwidrigkeit iSv Art139 Abs3 B‑VG auf die gesamte Verordnung zu beziehen ist."

5. Die Bundesregierung hat eine Äußerung erstattet, in der sie beantragt, das Verfahren einzustellen, in eventu auszusprechen, dass die in Prüfung gezogenen Bestimmungen nicht als verfassungswidrig aufgehoben werden, für den Fall der Aufhebung aber eine Frist von 18 Monaten gemäß Art140 Abs5 B‑VG zu setzen, und im Übrigen der Zulässigkeit des Gesetzesprüfungsverfahrens bzw den im Prüfungsbeschluss dargelegten Bedenken wie folgt entgegentritt (ohne Hervorhebungen im Original):

"[…]

II. Zur Zulässigkeit:

1. Zum Prüfungsumfang:

1.1. Nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes soll ein Gesetzesprüfungsverfahren dazu dienen, die behauptete Verfassungswidrigkeit – wenn sie tatsächlich vorläge – zu beseitigen. Der Prüfungsumfang ist insbesondere so abzugrenzen, dass durch die Aufhebung der in Prüfung gezogenen Bestimmungen die angenommene Verfassungswidrigkeit gänzlich beseitigt werden kann (vgl mutatis mutandis VfSlg 16.191/2001, 18.397/2008, 18.891/2009, 19.178/2010, 19.674/2012).

1.2. Vor diesem Hintergrund scheint der Prüfungsbeschluss den Prüfungsumfang nicht richtig abzugrenzen:

1.3. Der Verfassungsgerichtshof hegt im Hinblick auf die §§18, 19, 20 Abs1 und 2 G‑ZG das Bedenken, dass diese Bestimmungen als gesetzliche Determinierung von (auch) krankenanstaltenrechtlichen Verordnungen, welche die Verbindlicherklärung von Teilen des ÖSG bzw der RSG zum Inhalt haben, entgegen Art12 Abs1 Z1 B‑VG nicht als Grundsatzbestimmung erlassen wurden (Rz 100 des Prüfungsbeschlusses). Dabei übersieht er jedoch offenbar, dass die Determinierung der RSG nicht (nur) in den genannten Bestimmungen erfolgt, sondern (auch) durch den nicht vom Prüfungsumfang mit umfassten §21 G‑ZG, welcher ebenso inhaltliche Vorgaben für die RSG enthält […] und damit in untrennbarem Zusammenhang mit den genannten Bestimmungen steht.

1.4. Des Weiteren hegt der Verfassungsgerichtshof das Bedenken, dass §23 Abs4 und 5 G‑ZG den Anforderungen der Art20 Abs1, Art76 Abs1, Art105 Abs2 und Art142 B‑VG an die Leitungsbefugnis oberster Organe der Vollziehung widersprechen, da die maßgebliche Festlegung des Verordnungsinhaltes der Bundes- und den Landes‑Zielsteuerungskommissionen überantwortet sei (Rz 102 bis 107 des Prüfungsbeschlusses). Letzteres ergibt sich jedoch nicht aus §23 Abs4 und 5 G‑ZG, sondern aus §23 Abs1 erster Satz und Abs2 erster Satz G‑ZG […]. Doch auch diese Bestimmungen sind vom Prüfungsumfang nicht mit umfasst.

1.5. Durch die Aufhebung der §§18, 19, 20 Abs1 und 2 sowie §23 Abs4 und 5 G‑ZG würde daher nicht eine Rechtslage hergestellt, auf die die genannten Bedenken des Verfassungsgerichtshofes nicht mehr zuträfen.

1.6. Nach Auffassung der Bundesregierung erweist sich der Prüfungsbeschluss daher insoweit als unzulässig.

2. Zur Darlegung der Bedenken:

2.1. Gemäß dem – aufgrund von §65 Z2 VfGG im amtswegigen Gesetzesprüfungsverfahren sinngemäß anzuwendenden – §62 Abs1 zweiter Satz VfGG hat der Antrag, ein Gesetz als verfassungswidrig aufzuheben, die gegen die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes sprechenden Bedenken im Einzelnen darzulegen. Dieses Erfordernis ist nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes nur dann erfüllt, wenn die Gründe der behaupteten Verfassungswidrigkeit – in überprüfbarer Art– präzise ausgebreitet werden, dh dem Antrag mit hinreichender Deutlichkeit zu entnehmen ist, mit welcher Verfassungsbestimmung die jeweils bekämpfte Gesetzesstelle in Widerspruch stehen soll und welche Gründe für diese Annahme sprechen (vgl VfSlg 11.150/1986, 13.851/1994, 14.802/1997, 19.933/2014).

2.2. Diesem Erfordernis genügt der Prüfungsbeschluss nur zum Teil:

2.3. Der Verfassungsgerichtshof hegt das Bedenken, dass die Übertragung der (auch finanziellen) Planung für wesentliche Bereiche der staatlichen Daseinsvorsorge auf einen privaten Rechtsträger gegen die verfassungsrechtlichen Grenzen der Beleihung verstoße (Rz 121 des Prüfungsbeschlusses). Er ordnet jedoch in der Folge diese Bedenken keiner spezifischen Bestimmung des G‑ZG oder des KAKuG zu.

2.4. Darüber hinaus werden im Prüfungsbeschluss keinerlei Bedenken gegen den – wiewohl in Prüfung gezogenen – §23 Abs8 G‑ZG vorgebracht.

2.5. Schließlich hegt der Verfassungsgerichtshof auch das Bedenken, dass §3a Abs3a KAKuG auf verfassungswidrige Weise in den Schutzbereich der Erwerbsfreiheit (Art6 StGG) eingreife (Rz 124 bis 127 des Prüfungsbeschlusses), weil durch die in den durch Verordnung für verbindlich erklärten Plänen die Zahl bestimmter Großgeräte taxativ festgesetzt sei. Dieses Bedenken betrifft jedoch seinem Grunde nach – allenfalls bloß – §20 Abs1 Z10 und 11 G‑ZG, in dem inhaltliche Vorgaben für den ÖSG auch im Hinblick auf Großgeräte getroffen werden. Mit §3a Abs3a KAKuG wird allerdings keinerlei Kontingentierung von Großgeräten angeordnet.

2.6. Der Prüfungsbeschluss ist daher auch aus diesem Grund insoweit unzulässig.

3. Im Übrigen sind für die Bundesregierung keine Anhaltspunkte erkennbar, die gegen die vorläufigen Annahmen des Verfassungsgerichtshofes hinsichtlich der Zulässigkeit des Prüfungsbeschlusses sprächen.

III. In der Sache:

Die Bundesregierung verweist einleitend auf die ständige Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes, wonach dieser in einem von Amts wegen eingeleiteten Verfahren zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes gemäß Art140 B‑VG auf die Erörterung der aufgeworfenen Fragen beschränkt ist (vgl zB VfSlg 19.532/2011) und ausschließlich beurteilt, ob die in Prüfung gezogene Bestimmung aus den in der Begründung des Einleitungsbeschlusses dargelegten Gründen verfassungswidrig ist. Die Bundesregierung beschränkt sich daher im Folgenden auf die Erörterung der im Einleitungsbeschluss dargelegten Bedenken.

1. Zu den Bedenken im Hinblick auf Art12 B‑VG:

1.1. Der Verfassungsgerichtshof hegt die Bedenken, dass die §§18, 19, 20 Abs1 und 2 G‑ZG sowie §23 Abs1 vorletzter und letzter Satz und Abs2 vorletzter und letzter Satz G‑ZG kompetenzwidrig seien (Rz 100 und 101 des Prüfungsbeschlusses): Die Bestimmungen determinieren nach der vorläufigen Annahme des Gerichtshofes (auch) den Inhalt und das Verfahren von krankenanstaltenrechtlichen Verordnungen. Entgegen Art12 Abs1 Z1 B‑VG seien sie aber nicht als Grundsatzbestimmung ausgewiesen, sondern als (unmittelbar anwendbares) Bundesgesetz erlassen worden.

1.2. Dem ist zu entgegnen, dass diese Bestimmungen auf Kompetenztatbestände gestützt werden können, die eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes begründen, nämlich auf Art10 Abs1 Z11 ('Sozialversicherungswesen') und Art10 Abs1 Z12 B‑VG ('Gesundheitswesen'). Die Bundesregierung geht davon aus, dass die (Bundes‑)Gesetzgebung im Hinblick auf den Umstand, dass keine entsprechenden (ausdrücklich als solche bezeichneten) Grundsatzbestimmungen erlassen wurden, von ihrer Kompetenz zur Grundsatzgesetzgebung in den Angelegenheiten der 'Heil- und Pflegeanstalten' (Art12 Abs1 Z1 B‑VG) keinen Gebrauch gemacht hat, zumal im G‑ZG an anderen Stellen sehr wohl von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht wird (siehe §21 Abs2, 4 und 6, §23 Abs5 und 8 und §24 G‑ZG). Insoweit der Bund keine Grundsätze aufgestellt hat, kann die Landesgesetzgebung die Angelegenheit frei regeln (Art15 Abs6 fünfter Satz B‑VG).

1.3. Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass der Anwendungsbereich der genannten Bestimmungen nicht auf die Angelegenheiten des Art10 Abs1 Z11 und 12 B‑VG eingeschränkt wird (so wie dies in den Grundsatzbestimmungen in Bezug auf Art12 Abs1 Z1 B‑VG gehandhabt wird), da eine solche Einschränkung in den sonstigen Bestimmungen, die – zumindest theoretisch – auch Angelegenheiten des Art12 Abs1 Z1 B‑VG betreffen können, einerseits nur dort vorgesehen ist, wo eine Klarstellung unbedingt erforderlich ist (vgl §23 Abs4 und 7 G‑ZG), und sich andererseits ein solch eingeschränkter Anwendungsbereich ohnedies aus der salvatorischen Klausel in §1 Abs1 G‑ZG ergibt.

1.4. Die Bundesregierung ist daher der Auffassung, dass die in Prüfung gezogenen Bestimmungen kompetenzkonform sind.

2. Zu den Bedenken im Hinblick auf Art20 Abs1, Art76 Abs1, Art105 Abs2 und Art142 B‑VG:

2.1. Der Verfassungsgerichtshof hegt weiters das Bedenken, dass die im G‑ZG gewählte 'Konstruktion' den Anforderungen der Art20 Abs1, Art76 Abs1, Art105 Abs2 und Art142 B‑VG nicht entspreche (Rz 102 bis 107 des Prüfungsbeschlusses): Die Gesundheitsplanungs GmbH habe als zuständige Behörde keinen Einfluss auf den Inhalt der zu erlassenden Verordnung. Vielmehr dürfte sie verpflichtet sein, solche Inhalte für verbindlich zu erklären, die von anderen Stellen festgelegt wurden, welche (zumindest teilweise) nicht-hoheitlich handeln oder (oder zumindest teilweise) der Ingerenz der obersten Organe der Vollziehung nicht unterliegen. Damit, so der Prüfungsbeschluss, werden die verfassungsrechtlich gebotenen Verantwortungszusammenhänge unterlaufen.

2.2. Was zunächst die Rechtsnatur der Akkordierung des ÖSG und der RSG durch Bund, Länder und Sozialversicherung betrifft (vgl §20 Abs3 und §21 Abs7 G‑ZG), schließt sich die Bundesregierung der Auffassung (Rz 102 des Prüfungsbeschlusses) an, wonach diese Tätigkeiten nicht hoheitlicher Natur seien.

2.3.1. Nach Auffassung der Bundesregierung sind auch die im G‑ZG geregelten Aufgaben der Zielsteuerungskommissionen nicht als hoheitliche Tätigkeiten aufzufassen, weshalb auch keine Weisungsingerenz der obersten Organe der Vollziehung gesetzlich vorgesehen werden müsste:

2.3.2. Die Zielsteuerungskommissionen sind unstrittig nicht mit der Setzung von Hoheitsakten betraut, sodass ihr Handeln lediglich als schlicht-hoheitliches Verwaltungshandeln qualifiziert werden könnte. Es ist aber im Allgemeinen davon auszugehen, dass eine 'Beleihung' ausgegliederter öffentlich-rechtlicher Rechtsträger zur Voraussetzung hat, dass dem Rechtsträger eine Befugnis zur Setzung von Rechtsakten übertragen wird. Die Übertragung einer Befugnis lediglich zu einem Handeln, das, würde es durch Behörden erfolgen, als schlicht-hoheitliches Verwaltungshandeln (und damit dennoch als 'Vollziehung' in einem verfassungsrechtlichen Sinn) zu verstehen wäre, führt demnach noch nicht zur Qualifikation als Beleihung (vgl etwa Wiederin, Die Beleihung, in Fuchs/Merli/Pöschl/Sturn/Wiederin/Wimmer [Hrsg.], Staatliche Aufgaben, private Akteure, Band 2, 2017, 31 [42 f mwN]).

2.3.3. Sollte der Verfassungsgerichtshof der Auffassung sein, dass eine Beleihung auch dann vorliegen kann, wenn der Rechtsträger mit der Befugnis zu schlicht-hoheitlichem Handeln ermächtigt wird, stellt die Bundesregierung zur Erwägung, das Handeln der Zielsteuerungskommissionen nicht als schlicht-hoheitliches Handeln ('Vollziehung' in einem verfassungsrechtlichen Sinn) zu qualifizieren, sondern als einen gesetzlich geordneten politischen Prozess.

2.4. Die Bundesregierung ist daher der Auffassung, dass das Bedenken des Verfassungsgerichtshofes, wonach die im G‑ZG vorgesehene Konstruktion aufgrund fehlender Weisungsingerenz der obersten Organe hinsichtlich der Tätigkeit der Zielsteuerungskommissionen verfassungswidrig sei (Rz 102 des Prü-fungsbeschlusses), nicht zutrifft.

2.5. Die Bundesregierung ist weiters der Auffassung, dass es keinen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet, wenn ein Verwaltungsorgan wie die Gesundheitsplanungs GmbH durch Gesetz verpflichtet wird, einen Inhalt durch Verordnung für verbindlich zu erklären, der nicht vom Verwaltungsorgan selbst, sondern von anderen Stellen festgelegt wird. Im Einzelnen führt sie hiezu Folgendes aus:

2.6.1. Unproblematisch ist es zunächst, wenn im Gesetz eine Pflicht der Behörde zur Erlassung einer Verordnung bestimmten Inhalts vorgesehen wird:

2.6.2. Nach Lehre und Rechtsprechung ist es zulässig, eine Verwaltungsbehörde durch das Gesetz zur Erlassung einer Verordnung zu verpflichten (Rill, Art18 B‑VG, in Kneihs/Lienbacher [Hrsg.], Rill-Schäffer-Kommentar. Bundesverfassungsrecht, 1. Lfg. 2001, Rz 91 mwN; Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht5, 2017, Rz 777; Muzak, B‑VG6, 2020, Art18 B‑VG, Rz 32, mit Verweis auf VfSlg 13.714/1994, 14.295/1995). Dies wird umso mehr für beliehene Rechtsträger gelten, zumal diese keine originäre Kompetenz zur Erlassung von Verordnungen gemäß Art18 Abs2 B‑VG haben (vgl VfSlg 16.995/2003).

2.7.1. Unbedenklich ist es auch, dass die Gesundheitsplanungs GmbH nur auf Initiative anderer eine Verordnung erlassen darf:

2.7.2. Der Verfassungsgerichtshof hat zwar aus der Stellung oberster Organe der Vollziehung abgeleitet, dass diese nur unter bestimmten Voraussetzungen an Anträge anderer Stellen gebunden werden dürfen (vgl zB VfSlg 14.977/1997). Dies gilt aber nicht für Organe, die keine obersten Organe sind (vgl VfSlg 13.880/1994). Es ist daher von vornherein nicht unzulässig, die Gesundheitsplanungs GmbH an Anträge anderer Stellen zu binden. Insofern ist es auch verfassungsrechtlich unproblematisch, dass die Gesundheitsplanungs GmbH nur dann zum Handeln ermächtigt (und verpflichtet) ist, wenn die jeweils zuständige Zielsteuerungskommission für verbindlich zu erklärende Teile des ÖSG oder der RSG ausweist.

2.8.1. Verfassungsrechtlich unbedenklich ist nach Auffassung der Bundesregierung schließlich auch, dass die Gesundheitsplanungs GmbH keinen Einfluss auf den Inhalt der für verbindlich zu erklärenden Pläne hat: