European Case Law Identifier: ECLI:AT:OGH0002:2025:0040OB00132.24A.0624.000

Rechtsgebiet: Zivilrecht

Entscheidungsart: Ordentliche Erledigung (Sachentscheidung)

Spruch:

I. Die Bezeichnung der klagenden Partei wird von *verband * auf *verband * berichtigt.

II. Der Revision wird Folge gegeben.

Die Entscheidungen der Vorinstanzen werden geändert, sodass sie als Teilurteil über das Unterlassungsbegehren lauten:

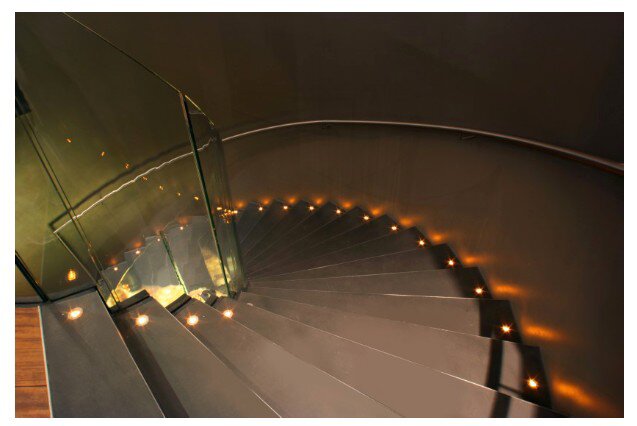

Die beklagte Partei ist schuldig, es in Österreich zu unterlassen, Lichtbilder, deren Hersteller * ist und für die der klagenden Partei die Leistungsschutzrechte zustehen, insbesondere folgendes Lichtbild:

zeigend „LED Beleuchtung * Bar Wien“ ohne Werknutzungsbewilligung von * und/oder der klagenden Partei auf der Website www.*.nl der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen oder auf andere Art zu veröffentlichen.

Betreffend das Teilurteil wird die Kostenentscheidung der Endentscheidung vorbehalten.

Im Übrigen werden die Urteile aufgehoben und die Rechtssache wird zur neuerlichen Entscheidung über das Zahlungsbegehren und allfälligen neuerlichen Entscheidung über die Eventualbegehren nach Verfahrensergänzung an das Erstgericht zurückverwiesen.

Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind weitere Verfahrenskosten.

Entscheidungsgründe:

Zu I:

[1] Aus der Revision und dem Vereinsregister ergibt sich, dass der Kläger seinen Vereinsnamen geändert hat, sodass die Parteienbezeichnung gemäß § 235 Abs 5 ZPO entsprechend zu berichtigen ist.

Zu II:

[2] Der Kläger ist ein eingetragener Verein, der österreichische Berufsfotografen zum Zweck der Geltendmachung und Wahrnehmung ihrer Rechte vertritt, unter anderem den Hersteller des im Spruch abgebildeten Lichtbilds, das LED‑Beleuchtung bei einem Stiegenabgang in einer Wiener Bar zeigt (in der Folge: Lichtbild).

[3] Der Beklagte betreibt in den Niederlanden ein Einzelunternehmen. Er „veröffentlichte“ das Lichtbild ohne Zustimmung des Herstellers auf der Website www.*.nl.

[4] Die Website ist zwar in Österreich abrufbar, aber ausschließlich in niederländischer Sprache gehalten. Der Beklagte hat seit Gründung seines Unternehmens im Jahr 2006 keine Waren nach Österreich verkauft. Es kann nicht festgestellt werden, ob und inwieweit die Website in Österreich aufgerufen wurde oder wird.

[5] Der Kläger begehrte 1) 1.567,50 EUR an angemessenem Entgelt und Duplum nach § 87 Abs 3 UhrG. Außerdem sollte dem Beklagten 2) verboten werden, Lichtbilder des Herstellers, insbesondere das konkrete Lichtbild, ohne Werknutzungsbewilligung auf seiner Website der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen oder auf andere Art zu veröffentlichen. In eventu strebt der Kläger das Verbot an, Lichtbilder ohne Herstellerbezeichnung zur Verfügung zu stellen oder auf andere Art zu veröffentlichen, sowie die Urteilsveröffentlichung. Der Kläger begehrte ausdrücklich nur Schutz für das Inland. Dafür sei im Fall von Urheberrechtsverletzungen im Internet – anders als bei Markenrechtsverletzungen – kein commercial effect im Inland erforderlich. Die Website des Beklagten spreche aber durch die Abbildung einer Wiener Bar ebenso wie die internationale Telefonvorwahl ohnehin auch österreichische Kunden an. Diese könnten den niederländischen Text der Website einfach mit Programmen wie Google Translate übersetzen. Die Höhe des eingeklagten Entgelts entspreche den von der Bundesinnung der Fotografen herausgegebenen Bildhonoraren.

[6] Der Beklagte bestritt insbesondere das Vorliegen einer Urheberrechtsverletzung in Österreich durch die Verwendung des Lichtbilds auf seiner eindeutig nur auf niederländische Kunden abzielenden Website (niederländische Top‑Level‑Domain und Sprache). Außerdem habe der Beklagte das Lichtbild vom Hersteller der LED‑Leuchten für seine Website unter der Zusicherung erhalten, dass diese Nutzung des Lichtbilds zulässig sei. Das vom Kläger begehrte Lizenzentgelt sei überhöht, die Innung stelle bei ihren Honorarempfehlungen auf die Größe der Fotos und die Dauer der Nutzung ab. Diese Daten würden hier fehlen. Keinesfalls treffe den Beklagten wegen der Zusicherung des LED‑Herstellers ein Verschulden an einer möglichen Urheberrechtsverletzung.

[7] Die Vorinstanzen wiesen die Klage ab. Eine Urheberrechtsverletzung in Österreich setze einen wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug voraus, der hier fehle. Genau wie bei markenrechtlichen Ansprüchen sei dieser Inlandsbezug nicht schon bei bloßer Abrufbarkeit der Website im Inland zu bejahen. Vielmehr müsse sich die Website zumindest auch an inländische Nutzer richten, sodass eine nicht bloß unerhebliche Auswirkung der Werbung auf den inländischen Markt vorliege oder zumindest realistischer Weise zu erwarten sei.

[8] Das Berufungsgericht ließ die Revision zu, weil Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zur Beschränkung der Kognitionsbefugnis auf inländische Verletzungshandlungen gegen Urheberrechte sowie zur Frage fehle, ob schon die bloße Abrufbarkeit einer Website bereits eine solche Verletzung begründe.

[9] Mit seiner Revision will der Kläger die Stattgebung der Klagebegehren erreichen.

[10] Der Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen bzw ihr nicht Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung

[11] Die Revision ist zur Klarstellung der Rechtslage zulässig und (teilweise nur im Sinn des Aufhebungsantrags) auch berechtigt.

[12] 1. Der Kläger vertritt in seiner Revision den Standpunkt, dass anders als im Markenrecht eine Ausrichtung der Website auf österreichische Kunden nicht Voraussetzung für eine Verletzung des UrhG in Österreich sei.

[13] 1.1. Er führt für seinen Standpunkt Entscheidungen ins Treffen, die zu drei unterschiedlichen Rechtsfragen ergangen sind, nämlich: 1. welches Gericht international zuständig ist; 2. welche Kognitionsbefugnis dieses Gericht hat (für Verbote und Schäden nur im Inland oder darüber hinaus) und 3. unter welchen Voraussetzungen Handlungen im Internet das österreichische UrhG verletzen (schon bei technischer Abrufbarkeit oder nur aufgrund weiterer Anknüpfungspunkte). Diese verschiedenen Fragen sind jedoch auf Basis unterschiedlicher Rechtsgrundlagen zu lösen und müssen daher genau differenziert werden.

[14] 1.2. DieParteien und Vorinstanzen sind zu Recht davon ausgegangen, dassdas Erstgericht nach Art 7 Nr 2 EuGVVO 2012 international zuständig ist, weil die Website (auch) in seinem Sprengel zugänglich ist (vgl EuGH C‑441/13, Pez Hejduk zur Vorgängerbestimmung Art 5 Abs 3 EuGVVO 2001).

[15] 1.3. Ebenfalls von den Parteien nicht in Frage gestellt wird, dass gemäß Art 8 Abs 1 der Verordnung (EG) Nr 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II‑VO“) hier österreichisches UrhG als das Recht desjenigen Staats anzuwenden ist, für den der Kläger Schutz beansprucht (sog urheberrechtliches Schutzlandprinzip, vgl Kuschel, Art 53 KI‑VO – Der Anfang vom Ende des urheberrechtlichen Territorialitätsprinzips?, ZUM 2025, 174).

[16] 1.4. Strittig ist zwischen den Parteien dagegen die dritte Frage, ob die Handlungen des Beklagten, also die Einbettung des Lichtbilds in seine Website mit der Top-Level-Domain „nl“ und ausschließlich niederländischem Text, Rechte des Klägers nach österreichischem UrhG verletzen.

[17] 2. Wie das Berufungsgericht richtig darlegte, hat sich der Oberste Gerichtshof noch nicht ausdrücklich mit der Frage befasst, ob bereits aufgrund technischer Abrufbarkeit eines fremden Lichtbilds auf einer Website (auch) in Österreich eine Verletzung des österreichischen UrhG zu bejahen ist.

[18] 2.1. Das Urheberrecht geht wie das übrige Immaterialgüterrecht seit jeher vom Territorialitätsprinzip aus (Raue, Urheberrechtsschutz im digitalen Binnenmarkt, EuR 2023, 364; vgl auch Kuschel, Art 53 KI‑VO – Der Anfang vom Ende des urheberrechtlichen Territorialitätsprinzips?, ZUM 2025, 174). Dementsprechend gelten Urheberrechte im Grundsatz nur im Hoheitsgebiet des Staats, der dieses Recht anerkennt. Als Folge existiert kein weltweites Urheberrecht, sondern nur ein Bündel nationaler Urheberrechte (Raue, Urheberrechtsschutz im digitalen Binnenmarkt, EuR 2023, 364; vgl EuGH, C‑173/11, Football Dataco/Sportradar, Rz 27 zum Schutzrecht sui generis für Datenbanken und EuGH C‑523/10, Wintersteiger, Rz 25 zu Markenrechten).

[19] 2.2. (Österreichische) Urheberrechte verletzt, wer ohne Bewilligung des Urhebers in die dem Urheber ausschließlich (vgl § 14 Abs 1 UrhG) zustehenden Verwertungsrechte eingreift. Die urheberrechtlich relevante Verletzungshandlung betrifft demnach regelmäßig eines oder mehrere der nach den §§ 15 bis 18a UrhG vorgegebenen Verwertungsrechte der Vervielfältigung, Verbreitung, Sendung, Aufführung und Zurverfügungstellung zum interaktiven Abruf (4 Ob 178/06i [Pkt 3]).

[20] Diese Bestimmungen gelten gemäß § 74 Abs 7 UrhG auch für Lichtbilder, sodass diese Verwertungsrechte auch dem bloßen Lichtbildhersteller als Leistungsschutzrechte zustehen.

[21] Im vorliegenden Fall macht der Kläger einen Eingriff in die mit der UrhG‑Nov 2003 neu geschaffene Bestimmung des § 18a UrhG geltend. Danach besitzt der Urheber bzw Hersteller das ausschließliche Recht, das Werk der Öffentlichkeit drahtgebunden oder drahtlos in einer Weise zur Verfügung zu stellen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist („Zurverfügungstellungsrecht“). Anders als bei einer öffentlichen Wiedergabe iSd § 18 UrhG ist es bei einer Zurverfügungstellung iSd § 18a UrhG also der Nutzer und nicht der Anbieter, der entscheidet, wo das Werk genutzt bzw abgerufen wird (Gaderer in Handig/Hofmarcher/Kucsko, urheber.recht3 [2023] § 18a UrhG Rz 16).

[22] Dieses Verwertungsrecht ist für das Internet und andere Netztechnologien von Bedeutung (4 Ob 178/06i [Pkt 5] mwH). Nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs verstößt gegen das Verwertungsrecht des § 18a UrhG, wer unbefugt Lichtbilder in einen Internetauftritt zum interaktiven Abruf eingliedert (RS0121495; vgl auch BGH I ZR 166/07, marions‑kochbuch.de Rz 21 zu § 19a dUrhG), selbst wenn dies nur auf einer Unterseite einer Website geschieht (vgl 4 Ob 178/06i, St. Stephan).

[23] 2.3. Eine Urheberrechtsverletzung im Internet ist aufgrund des Territorialiätsgrundsatzes für alle Staaten, in denen die Website zugänglich ist, nach dem Recht des jeweiligen Staats zu beurteilen. Dabei stellt sich insbesondere die Frage, ob die Urheberrechtsordnungen aller Länder, in denen ein Abruf technisch möglich ist, parallel anzuwenden sein sollen (vgl EuGH C‑173/11, Football Dataco/Sportradar,Rz 37 ffzumSchutzrecht sui generis für Datenbanken). Dafür ist durch Auslegung des jeweiligen nationalen Urheberrechts zu ermitteln, ob im konkreten Fall überhaupt eine Urheberrechtsverletzung vorliegt, wenn etwa eine Website in diesem Staat trotz Zugänglichkeit – zB aus sprachlichen Gründen – praktisch nicht aufgerufen wird (Musger Anmerkung zu EuGH C‑441/13, Pez Hejduk, ÖBl 2015/20).

[24] Dazu sind verschiedene Lösungsansätze denkbar:

[25] 2.3.1. So könnte man analog zur Sendelandtheorie nur auf das Urheberrecht desjenigen Landes abstellen, in dem sich der Host‑Server befindet oder das Werk eingespeist wurde (sog country of upload). Jedoch könnten sich Anbieter fremder Inhalte dann sehr einfach in Staaten mit einem niedrigen urheberrechtlichen Schutzniveau zurückziehen und den Urhebern die Durchsetzung von Rechten verunmöglichen oder zumindest deutlich erschweren (Lauber-Rönsberg in Götting/Lauber‑Rönsberg/Rauer, BeckOK UrhR45 [2025] Kollisionsrecht und internationale Zuständigkeit Rz 26 mwN).

[26] 2.3.2. Um dennoch eine parallele Anwendung der Urheberrechtsordnungen aller Länder zu vermeiden, in denen ein Abruf technisch möglich ist, stellen deutsche Lehre und Rechtsprechung mehrheitlich auf eine bestimmungsgemäße Abrufbarkeit ab. Dabei wird anhand der Sprache des Angebots sowie der Zahlungs- und Versandmodalitäten geprüft, an welche inländischen Internet‑Nutzer sich ein Angebot gezielt richtet (Lauber‑Rönsberg in Götting/Lauber‑Rönsberg/Rauer, BeckOK UrhR45 [2025] Kollisionsrecht und internationale Zuständigkeit Rz 26 mwN).

[27] Dementsprechend entschied auch der deutsche Bundesgerichtshof jüngst, dass die Verletzung deutschen Urheberrechts durch ein Verhalten, das seinen Schwerpunkt außerhalb Deutschlands hat, voraussetze, dass das Verhalten einen hinreichenden Inlandsbezug aufweise (I ZR 50/24).

[28] 2.3.3. Andere Ansätze aus dem wissenschaftlichen Bereich propagieren bei grenzüberschreitenden Urheberrechtsverletzungen die Anwendung nur eines einzelnen nationalen Immaterialgüterrechts und schlagen als Anknüpfungspunkte für die engste Verbindung etwa den Aufenthalt der Parteien, den Schwerpunkt des Rechtsverhältnisses zwischen den Parteien, das Ausmaß der Betätigung und die Investitionen der Parteien sowie die wichtigsten Märkte, auf die die Parteien ihre wirtschaftliche Betätigung ausgerichtet haben, oder die engste Verbindung der Verletzung vor (Lauber‑Rönsberg in Götting/Lauber‑Rönsberg/Rauer, BeckOK UrhR45 [2025] Kollisionsrecht und internationale Zuständigkeit Rz 27–28 mwN).

[29] 2.3.4. Auch die Vorinstanzen haben im vorliegenden Fall diese Problematik erkannt, die ebenso für die hier relevanten Leistungsschutzrechte besteht. Sie haben zur Abgrenzung die vom Obersten Gerichtshof für Markensachen entwickelten Kriterien herangezogen, wonach eine Markenrechtsverletzung nur vorliegt, wenn sich die Website mit dem eingreifenden Kennzeichen zumindest auch an inländische Nutzer richtet, sodass eine nicht bloß unerhebliche Auswirkung der Werbung auf den inländischen Markt vorliegt oder zumindest realistischer Weise zu erwarten ist (sog commercial effect, RS0127999; vgl auch EuGH C‑324/09, L’Oréal/eBay, Rz 64 zur Gemeinschaftsmarke).

[30] 3. Der Senat hält die Übertragung dieser markenrechtlichen Grundsätze auf Verletzungen des österreichischen Urheberrechtsgesetzes durch Handlungen im Internet nicht für sachgerecht.

[31] 3.1. Die Verletzung eines Markenrechts setzt schon nach dem Wortlaut des Gesetzes voraus, dass die Nutzung der fremden Marke im geschäftlichen Verkehr erfolgt (vgl § 10 MSchG).

[32] Im Urheberrechtsgesetz findet sich keine derartige Voraussetzung für eine Urheber‑ oder Leistungsschutzrechtsverletzung. Um eine allzu große Einengung des Geschäftsverkehrs und täglichen Lebens durch Urheber‑ und Leistungsschutzrechte Dritter zu vermeiden, enthält das UrhG vielmehr konkrete Erlaubnistatbestände, wie zB die freien Werknutzungsrechte. Das Vorliegen eines solchen Ausnahmesachverhalts ist im vorliegenden Fall jedoch kein Thema.

[33] 3.2. Diese unterschiedliche Regelungssystematik im Marken‑ und Urheberrecht hängt auch mit den unterschiedlichen Rechtsnaturen der beiden Immaterialgüterrechte zusammen.

[34] Während ein Markenrecht durch Eintragung erworben werden muss (§ 19 Abs 1 MSchG), entstehen die Rechte laut UrhG automatisch bei Schöpfung eines Werks (§ 10 Abs 1 UrhG, RS0076796).

[35] Anders als die rein vermögensrechtlichen Markenrechte umfassen das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte auch noch ein Bündel von persönlichkeitsrechtlichen Einzelbefugnissen, wobei urheberpersönlichkeitsrechtliche Befugnisse, Verwertungsrechte, Vergütungsansprüche, Zugangsrecht nach dem monistischen Konzept jedoch als untrennbare Einheit verstanden werden (4 Ob 242/08d Pkt 2.1). Entsprechend hat der Oberste Gerichtshof auch schon ausgesprochen, dass das Gesetz dem Urheber abseits wirtschaftlicher Aspekte auch die Möglichkeit einräumen will, die Art und Weise der Werknutzung unter Berücksichtigung persönlichkeitsrechtlicher Anliegen zu steuern. Der Urheber müsse die Kontrolle über die Nutzung seines Werks haben. Eine Urheberrechtsverletzung liege daher auch ohne wirtschaftliche Verwertbarkeit vor (vgl 4 Ob 101/11y [Pkt 3.1], hier: Vervielfältigungshandlung bejaht, wenn ein Foto von einem Hotelzimmer online gestellt wird, auf dem ein Gemälde der Urheberin erkennbar ist).

[36] Dies gilt gleichermaßen für Lichtbilder ohne Werkhöhe, denen ebenfalls ein menschlicher Schaffensakt vorausgeht (vgl zB 4 Ob 15/00k). Deshalb dienen auch die Leistungsschutzrechte dem Schutz geistiger Interessen, also ideeller und kommerzieller Interessen (RS0077160).

[37] Auch Briske/Müter vertreten (für die deutsche Rechtslage), dass zumindest für die klar persönlichkeitsrechtlichen Aspekte wie etwa die Urheberbezeichnung ein Schutz in Deutschland gegen Online-Verletzungen schon dann zuteilwerden könnte, wenn der Mittelpunkt der Interessen des Urhebers auf dem Gebiet der Bundesrepublik liege(Briske/Müter, BGH: Hinreichender Inlandsbezug bei Urheberrechtsverletzung in Google-Vorschaubildern – Produktfotografien, MMR 2025, 364).

[38] 3.3. Gegen das Erfordernis eines commercial effects für Verletzungen des Urheberrechtsgesetzes spricht weiters, dass fremde Urheber‑ oder Leistungsschutzrechte anders als fremde Markenrechte nicht unbewusst verletzt werden können: Wer seine Waren oder Leistungen im Internet mit einer werbetauglichen Bezeichnung bewirbt, könnte nur durch weltweite Recherche herausfinden, ob und wo andere Personen eventuell bereits Markenrechte für dieses oder ähnliche Kennzeichen erworben haben.

[39] Wer hingegen seinen Internetauftritt mit Lichtbildern oder anderen graphischen Elementen illustriert, weiß genau, ob er selbst Schöpfer derselben ist oder nicht. Die Entfaltungsmöglichkeit ausländischer Teilnehmer des Rechtsverkehrs wird deshalb nicht unangemessen beschränkt, wenn sie sich vor der Verwendung fremder Bilderum die Einräumung entsprechender Rechte bemühen müssen.

[40] Selbst falls jemand anders schon früher zufällig ein täuschend ähnliches Werk oder Lichtbild geschaffen haben sollte, liegt nämlich (sofern keine Entlehnung erfolgte) keine Urheberrechtsverletzung vor, sondern eine sogenannte Doppelschöpfung mit parallel nebeneinander bestehenden Urheberrechten (4 Ob 9/09s [Pkt 3.5.2]).

[41] 3.4. Weder die Top‑Level‑Domain noch Sprache des Textes auf der Website beeinflussen im vorliegenden Fall die Zugänglichkeit des Lichtbilds für Internetnutzer in Österreich. Der Beklagte hat das Bild nämlich einfach als Gestaltungselement in seinen geschäftlichen Internetauftritt eingebettet; es wird also für den Nutzer sichtbar, wenn er den entsprechenden Link eingibt. Anders als zB bei Angeboten zum Download oder Streaming ist es nicht notwendig, dass sich Benutzer registrieren, Zahlungen leisten oder anderen Instruktionen folgen, um zum Lichtbild zu gelangen. Sprachkenntnisse des Niederländischen sind daher nicht erforderlich, um das Lichtbild abzurufen.

[42] In diesem Zusammenhang sei auch auf die Überlegungen Dienstbühls zum vomBGH geforderten Inlandsbezug und der als Kriterium herangezogenen Sprache der Website hingewiesen. Er wirft die Frage auf, ob man bei einer beachtlichen Anzahl der entsprechenden ausländischen Staatsangehörigen in deutschem Bundesgebiet überhaupt noch von einem irrelevanten inländischen Markt ausgehen dürfe (Glosse Dienstbühl, GRUR‑Prax 2025, 281). Dasselbe gilt wohl für Mehrsprachigkeit und verbreitete Fremdsprachenkenntnisse im Inland.

[43] 3.5. Ob – wie vom Kläger vertreten – schon allein die Abrufbarkeit der Website in Österreich ohne jeden weiteren Anknüpfungspunkt ausreichen würde, um eine Verletzung des österreichischen Zurverfügungstellungsrechts nach § 18a UrhG zu bejahen, kann hier dahinstehen.Im vorliegenden Fallliegen nämlich ohnehin weitere Berührungspunkte vor:

[44] Durch die unbefugte Einbettung des Lichtbilds auf der Website des Beklagten werden die Verwertungsrechte des Herstellers bzw des ihn vertretenden Verbandes als Leistungsschutzberechtigten am Schwerpunkt ihrer jeweiligen (beruflichen) Tätigkeiten geschmälert. Der Hersteller als österreichischer Berufsfotograf bzw der leistungsschutzberechtigte Kläger haben nicht (mehr) die Möglichkeit, Kunden ausschließliche Werknutzungsrechte (auch nur fürs Inland) einzuräumen, wenn Dritte das Lichtbild in Österreich zugänglich verwenden, ohne dass sie dagegen vorgehen können.

[45] Ohne Vereinbarung zur Werknutzung in Österreich fehlt typischerweise auch die Herstellerbezeichnung. Dadurch entgeht dem Hersteller darüber hinaus auch die Möglichkeit, Anerkennung für sein Wirken zu erfahren, seine Bekanntheit zu erhöhen und neue Kunden zu gewinnen.

[46] Gerade diese Interessen von Werkschaffenden und Lichtbildherstellern will das österreichische Urheberrechtsgesetz aber schützen.

[47] Dieses Ergebnis entspricht auch dem Ansatz des Europäischen Gerichtshofs, dass die Gerichte eines Mitgliedstaats bei Verletzung von Urhebervermögensrechten über den Schaden entscheiden sollen, der in diesem Mitgliedstaat verursacht wurde, weil sie am besten beurteilen können, ob die in ihrem Mitgliedstaat nach dem Territorialitätsgrundsatz gewährleisteten Urhebervermögensrechte tatsächlich verletzt wurden, und die Natur des verursachten Schadens zu bestimmen (C‑170/12, Pinckney, Rz 46).

[48] 3.6. Dievom Beklagten zitierte Entscheidung EuGH C‑173/11, Football Dataco/Sportradar spricht nicht gegen diese Lösung, weil sie nicht einschlägig ist. Zwar fordert der EuGH in dieser Entscheidung ein Finalitätskriterium, hier in Form eines gezielten Ansprechens. Die Entscheidung betrifft jedoch keine Zurverfügungstellung nach österreichischem Urheberrecht. Vielmehr hatte der EuGH auszulegen, ob schon das Speichern von Daten im Arbeitsspeicher eines Computers gegen das Schutzrecht sui generis für Datenbanken gemäß der Richtlinie 96/9 verstößt, konkret das Recht auf Entnahme und/oder Weiterverwendung der Gesamtheit oder eines in qualitativer oder quantitativer Hinsicht wesentlichen Teils des Inhalts einer Datenbank.

[49] Da es hier um die Auslegung nationalen Rechts geht, ist ein Vorabentscheidungsersuchen nicht angezeigt.

[50] 4. Die Negativfeststellung zum Abruf der Website in Österreich beeinflusst den Unterlassungsanspruch des Klägers nicht. Die Verletzung von § 18a UrhG hängt nämlich nicht davon ab, ob überhaupt jemand das Werk aufruft (EuGH C‑610/15, Stichting Brein Rz 31zuArt 3 Abs 1 InfoSoc‑RL 2001/29 ; Gaderer in Handig/Hofmarcher/Kucsko, urheber.recht³ [2023] § 18a Rz 19; sinngemäß Görg in Görg/Feltl, UrhG [2023] § 18a Rz 4; Steinmayr in Ciresa, UrhG [2019] § 18a Rz 7; ebenso zur entsprechenden deutschen Bestimmung des § 19a dUrhG: Dreier in Dreier/Schulze, dUrhG7 [2022] § 19a Rz 6; Götting inBeckOK, dUrhG43 [2024] § 19a Rz 3).

[51] Auch dies spricht im Übrigen dagegen, den Tatbestand des § 18a UrhG um ein ungeschriebenes Merkmal im Sinn einer besonderen Attraktivität der Website des Beklagten für österreichische Internetnutzer zu ergänzen, etwa durch Verwendung einer bestimmten Top‑Level‑Domain, einer der Amtssprachen (oder zumindest einer häufig gesprochenen Sprache), oder durch im Inland bestellbare Angebote.

[52] 5. Das Unterlassungsbegehren des Klägers besteht daher zu Recht. Dabei war das Gebot nicht auf das Internet einzuschränken. Es liegt nämlich nahe, den Inhalt eines Internetauftritts auch für die Werbung in anderen Medien zu verwenden, zB in Prospekten oder Flugblättern. Dass es hier anders wäre, hat der Beklagte weder behauptet noch bescheinigt. Das Unterlassungsgebot muss daher nicht auf den Kern der Verletzungshandlung beschränkt werden, sondern darf auch ihr ähnliche Fälle umfassen (vgl 4 Ob 178/06i [Pkt 7.2]).

[53] Da der Kläger ausdrücklich nur die Unterlassung in Österreich begehrte, war dies auch im Spruch klar zum Ausdruck zu bringen. Ebenso war zur Klarstellung das konkrete Lichtbild in den Spruch aufzunehmen (RS0039357, RS0041254).

[54] 6. Das Erstgericht hat entsprechend seiner Rechtsansicht, dass keine Urheberrechtsverletzung vorliege, keine Feststellungen getroffen, die nur als Grundlage für eine Entscheidung über das Zahlungsbegehren benötigt würden.

[55] In diesem Umfang ist die Rechtssache daher zur neuerlichen Entscheidung an das Erstgericht zurückzuverweisen. Dabei wird zu berücksichtigen sein, dass die Kognitionsbefugnis österreichischer Gerichte nur angemessenes Entgelt für die Abrufbarkeit des Lichtbilds auf der (rein in niederländisch gehaltenen) Website des Beklagten in Österreich umfasst. Die vom Kläger genannten „Bildhonorare“ haben eine Nutzung für eine (zumindest auch) auf Österreich ausgerichtete Website vor Augen und können deshalb im vorliegenden Fall nicht ohne Weiteres herangezogen werden. Für die Höhe des angemessenen Entgelts ist jedoch der Kläger als Rechteinhaber behauptungs- und beweispflichtig, sodass ihm Gelegenheit zur Erstattung weiteren Vorbringens zu geben sein wird (RS0108478 [T9]).

[56] Sollte der Nutzung durch den Beklagten überhaupt ein monetärer Wert beigemessen werden können, wird sich das Erstgericht im Hinblick auf das Duplum auch mit dem Vorbringen des Beklagten auseinanderzusetzen haben, dass ihn an der Urheberrechtsverletzung kein Verschulden treffe (RS0077086). Auch dazu hat primär der Kläger als Geschädigter konkretes Vorbringen zu erstatten und Beweise anzubieten (RS0077360).

[57] Je nach Verfahrensausgang zum Zahlungsbegehren könnte auch eine neuerliche Befassung mit den Eventualbegehren erforderlich sein. Dabei ist bei allfälligen Auslegungsschwierigkeiten mit dem Kläger zu erörtern, ob die Eventualbegehren überhaupt als Hilfsbegehren zum Zahlungsbegehren gemeint waren.

[58] 7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 52 Abs 1 letzter Satz und Abs 4 ZPO.

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)