European Case Law Identifier: ECLI:AT:OGH0002:2025:0030OB00044.25D.0528.000

Rechtsgebiet: Zivilrecht

Entscheidungsart: Ordentliche Erledigung (Sachentscheidung)

Spruch:

I.

Die Revision der beklagten und widerklagenden Parteien wird zurückgewiesen.

Die beklagten und widerklagenden Parteien sind schuldig, der klagenden und widerbeklagten Partei die mit 1.513,39 EUR (darin enthalten 252,23 EUR USt) bestimmten Kosten der Revisionsbeantwortung binnen 14 Tagen zu ersetzen.

II.

Der Revision der klagenden und widerbeklagten Partei wird Folge gegeben.

Das angefochtene Urteil wird im Umfang der Entscheidung über die Klage im führenden Verfahren zu AZ 18 C 82/24p des Bezirksgerichts Zell am See dahin abgeändert, dass es wie folgt lautet:

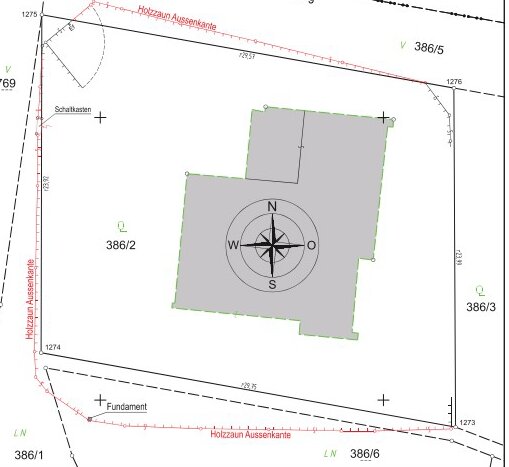

1. Es wird zwischen den Parteien festgestellt, dass die Liegenschaft in EZ 136 KG * der klagenden und widerbeklagten Partei ein Flächenausmaß hat, das dem einen Bestandteil dieses Urteils bildenden Lageplan des DI G* vom 19. August 2021 innerhalb des rot eingezeichneten Holzzauns zur EZ 136 KG *, GST‑Nr 386/2 entspricht und daher diese Grundstücksgröße aufweist.

2. Die beklagten und widerklagenden Parteien sind schuldig, der Änderung der Liegenschafts‑ und Grundstücksgrenzen zuzustimmen, nämlich die erstbeklagte und zweitbeklagte Partei der Änderung der EZ 42 KG * hinsichtlich der Grundstücke GST‑Nr 386/1 und GST‑Nr 386/5 und die drittbeklagte Partei der Änderung der EZ 193 KG * hinsichtlich des Grundstücks GST‑Nr 386/6, und diesbezüglich auf Basis eines auf der Grundlage des Lageplans des DI G* vom 19. August 2021 zu erstellenden Teilungsplans in die lastenfreie Abschreibung jener Trennstücke ihrer Grundstücke, die zwischen den in der Grundbuchsmappe ersichtlichen Grenzen und dem Verlauf des im Lageplan des DI G* vom 19. August 2021 rot markierten Holzzauns gelegen sind, von ihren Grundstücken bzw ihrem Gutsbestand und in die Zuschreibung jener Trennstücke zum Grundstück der klagenden Partei GST‑Nr 386/2 inliegend in EZ 136 KG * bzw allenfalls nach Vergabe neuer Grundstücksnummern für jene Trennstücke in deren Zuschreibung zum Gutsbestand der der klagenden Partei gehörenden Liegenschaft in EZ 136 KG * einzuwilligen.

3. Die beklagten und widerklagenden Parteien sind schuldig, der klagenden und widerbeklagten Partei die mit 9.926,35 EUR (darin enthalten 1.502,59 EUR USt und 910,80 EUR Barauslagen) bestimmten Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens, die mit 4.407,21 EUR (darin enthalten 500,88 EUR USt und 1.401,90 EUR Barauslagen) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens und die mit 3.268,29 EUR (darin enthalten 252,23 EUR USt und 1.754,90 EUR Barauslagen) bestimmten Kosten des Revisionsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Entscheidungsgründe:

[1] Zur besseren Lesbarkeit werden im Folgenden der Kläger und Widerbeklagte als Kläger und die Beklagten und Widerkläger als Beklagte bezeichnet.

[2] Der Erstbeklagte und die Zweitbeklagte sind jeweils bücherliche Hälfteeigentümer der Liegenschaft in EZ 42 Grundbuch *, bestehend unter anderem aus den Grundstücken 386/1 und 386/5. Die Drittbeklagte ist bücherliche Alleineigentümerin der an das Grundstück 386/1 angrenzenden Liegenschaft in EZ 193 Grundbuch * mit dem Grundstück 386/6.

[3] Der Kläger ist Eigentümer der Liegenschaft in EZ 136 Grundbuch * bestehend aus dem Grundstück 386/2, das im Norden an das Grundstück 386/5 sowie im Westen und im Süden an das Grundstück 386/1 angrenzt. Das Grundstück des Klägers gehörte seinerzeit zum Gutsbestand der EZ 42.

[4] Mit Kaufvertrag vom 3. Februar 1981 erwarben die Ehegatten H* und E* St* die (durch Abschreibung von der EZ 42 neu gebildete) Liegenschaft EZ 136 von den damaligen Miteigentümern der EZ 42, F* M* und F* S*. In diesem Kaufvertrag wurde unter anderem Folgendes vereinbart:

„I. Die [Verkäufer] verkaufen und übergeben hiermit an [die Käufer] und diese kaufen und übernehmen in ihr Eigentum je zur Hälfte aus dem Gutsbestand der Liegenschaft EZ 42 […] den in der diesem Vertrag beigehefteten Plankopie rot umrandeten Teil des Grundstücks 386 […] im Ausmaß von 700 m² […] um den Gesamtkaufpreis von […].

II. Alle Vertragsteile verpflichten sich, das Kaufobjekt ehestens auf Kosten der Käufer vermessen zu lassen und nach Erstellung der Vermessungsurkunde unverzüglich eine Aufsandungsurkunde zur grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrags in beglaubigter Form zu unterzeichnen.

[…]

VIII. Übernahme und Übergabe des Kaufobjekts erfolgen in der vereinbarten, durch Vermessung noch genau zu bestimmenden Grenzen und Marken, im derzeitigen Zustand, wie er den Käufern bekannt ist […]“

[5] Die entsprechend der vertraglichen Vereinbarung erstellte Vermessungsurkunde eines Zivilingenieurs vom 24. April 1981 ergab eine Grundfläche von 699 m². Nach Erhalt der Vermessungsurkunde gingen die Vertragsparteien die vom Kaufvertrag erfasste Teilfläche der EZ 42 gemeinsam ab. Dabei einigten sie sich auf einen geringfügig anderen als den im Vermessungsplan ausgewiesenen Grenzverlauf, und zwar einerseits um die „zu klein vermessene Fläche“ (699 m² statt der ursprünglich angenommenen 700 m²) und andererseits um eine Schuld der Verkäufer gegenüber den Ehegatten St* auszugleichen. Sie vereinbarten, dass im Südwesten des Grundstücks die Grenze geringfügig weiter südlich gezogen werden solle, und setzten Pflöcke bzw Steine, um den gewünschten Grenzverlauf zu dokumentieren. Wo genau Pflöcke gesetzt oder konkrete Grenzpunkte vereinbart wurden, kann nicht festgestellt werden. Andere bewusste Abweichungen von der vom Ziviltechniker ausgemessenen Grenze, also insbesondere im Westen und Norden des Grundstücks, können nicht festgestellt werden.

[6] Eine neuerliche Vermessung wurde von den Vertragsparteien aus Kostengründen nicht durchgeführt. In der Aufsandungsurkunde vom 30. April 1981 heißt es:

„Die […] als Verkäufer und die […] als Käufer erklären hiermit einvernehmlich, dass das im Punkt I. ihres Kaufvertrags vom 3. Februar 1981 angeführte Kaufobjekt mit dem mit der Vermessungsurkunde […] vom 24. April 1981 […] durch Teilung des Grundstücks 382 […] gebildeten Grundstück 386/2 […] im Ausmaß von 699 m² ident ist. Der vereinbarte Kaufpreis von […] bleibt trotz des um 1 m² verringerten Flächenausmaßes unverändert aufrecht.“

[7] In der Folge errichteten die Ehegatten St* gemeinsam mit den Verkäufern einvernehmlich einen – heute noch bestehenden – Zaun, wobei sie sich an den im Zuge der gemeinsamen Begehung gesetzten Pflöcken und Steinen orientierten. Seit der Errichtung dieses Zauns im Jahr 1982 wurde die eingezäunte Fläche nur von den Ehegatten St* und deren Leuten genutzt.

[8] Der Zaun um das Grundstück des Klägers ragt, wie aus dem im Spruch dieser Entscheidung erwähnten Lageplan des DI G* vom 19. August 2021 ersichtlich, in den rot dargestellten Bereichen in die Nachbargrundstücke 386/1, 386/5 und 386/6 hinein.

[9] Mit Kaufvertrag vom 29. Juni 1983 veräußerten F* M* und F* S* das diesen gehörende Grundstück 386/4 und ein weiteres – nicht an das Grundstück 386/2 angrenzendes – Teilstück des Grundstücks 386/1 an den Erstbeklagten. Auch in diesem Kaufvertrag wurde zur Spezifizierung des Kaufgegenstands auf die Mappendarstellung laut Vermessungsurkunde vom 24. April 1981 verwiesen.

[10] Mit Kaufvertrag vom 26. Jänner 1994 erwarb der Erstbeklagte von F* S* dessen ideellen Hälfteanteil an der restlichen Liegenschaft in EZ 42 im Gesamtausmaß von 19.180 m², wobei Übergabe und Übernahme des Kaufobjekts „in den bestehenden Grenzen und Marken, im derzeitigen Zustand des Grundes und der darauf stehenden Gebäude, wie er dem Käufer bekannt ist, ohne Haftung des Verkäufers für ein genaues Ausmaß, eine bestimmte Beschaffenheit oder einen bestimmten Ertrag, frei von bücherlichen und außerbücherlichen Geldlasten, insbesondere frei von Bestandrechten jedweder Art und mit allen Rechten, wie der Verkäufer die Kaufobjekte bisher besessen und benützt hat oder zu besitzen und zu benützen berechtigt war“, erfolgten.

[11] Mit Schenkungsvertrag vom 28. Mai 1996 trat der Erstbeklagte die Hälfte seiner Liegenschaftsanteile an seine Gattin, die Zweitklägerin, ab.

[12] Mit Kaufvertrag vom 28. Mai/23. Juni 1999 erwarben der Erst‑ und die Zweitbeklagte auch den zweiten ideellen Hälfteanteil an der Liegenschaft in EZ 42 von den Erben des vormaligen Miteigentümers F* M*.

[13] Mit Kaufvertrag vom 3. Juni 2008 veräußerte der Sohn (und Gesamtrechtsnachfolger) der Ehegatten St* die Liegenschaft in EZ 136 an den Kläger „samt allem Zubehör wie er selbst die Liegenschaft besessen und benützt hat bzw besitzen und benutzen durfte“.

[14] Der damalige Rechtsvertreter des Erst‑ und der Zweitbeklagten wies den Verkäufer mit Schreiben vom 15. Juli 2008 darauf hin, dass anlässlich einer am 19. Mai 2008 durchgeführten Vermessung festgestellt worden sei, dass der das Grundstück 386/2 umgebende Zaun teilweise in die benachbarten Grundstücke der Beklagten hineinrage, und forderte ihn auf, die Umzäunung zu berichtigen und den Käufer (Kläger) darauf aufmerksam zu machen, dass der in der Natur ersichtliche Zaun nicht die Grundstücksgrenze des Grundstücks 386/2 darstelle. Weiters wurden an der Einfahrt zum Grundstück des Klägers sowie in dessen südwestlichem Bereich farbige Schilder aufgestellt, die darauf hinwiesen, dass der Zaun nördlich in das Grundstück 386/5 und südlich in das Grundstück 386/1 hineinrage.

[15] Mit Schreiben vom 22. Jänner 2010 teilte der damalige Rechtsvertreter des Erst‑ und der Zweitbeklagten auch dem Kläger (als damaligem Inhaber einer Rangordnung für die beabsichtigte Veräußerung) mit, dass der Zaun des Grundstücks 386/2 in die benachbarten Grundstücke hineinrage. Nach Erhalt dieses Schreibens erkundigte sich der Kläger bei Nachbarn, die ihm mitteilten, dass die Grundgrenzen und der Zaunverlauf seinerzeit einvernehmlich festgelegt worden seien. Der von ihm weiters kontaktierte Verkäufer erklärte, dass der Erstbeklagte „ohnehin alles bezüglich der Grundstücksgrenze wisse“.

[16] Mit Einbringungsvertrag vom 22. März 2012 wurde das (von Grundstück 386/1 abgetrennte) Grundstück 386/6, das (allerdings erst seit dem Jahr 2014) im Grenzkataster erfasst ist, vom Erst‑ und der Zweitbeklagten an die Drittbeklagte übertragen. In das Verfahren zur Eintragung des – wie aus der obigen Plandarstellung ersichtlich, nicht direkt an das Grundstück 386/2 angrenzenden – Grundstücks 386/6 der Drittbeklagten in den Grenzkataster war der Kläger nicht eingebunden.

[17] Der Klägerstellte im führenden Verfahren zu 18 C 82/24p des Erstgerichts das aus dem Spruch ersichtliche Begehren. Zwischen den seinerzeitigen Vertragsparteien sei spätestens im Jahr 1982 ausdrücklich vereinbart worden, dass der nun im Eigentum des Klägers stehende Kaufgegenstand durch die gemeinsam durchgeführte Zaunerrichtung definiert werde. Damals habe also Konsens dahin bestanden, dass die umzäunte Fläche den Kaufgegenstand bilden solle. Die strittigen Grundstücksteile seien daher mit mündlichem Kaufvertrag oder Vergleich an die Rechtsvorgänger des Klägers übertragen worden. Seit dem Jahr 1981 seien die Verkäufer (Rechtsvorgänger der Beklagten) nicht mehr berechtigt gewesen, die umzäunte Liegenschaft zu nutzen und zu betreten; spätestens mit der Zaunerrichtung hätten sie ihren Besitzwillen an den umzäunten Flächen aufgegeben. Sie hätten diese Flächen daher auch nicht mehr an den Erstbeklagten veräußern können. Eine Unterbrechung der Ersitzung sei nicht erfolgt, weil der Erstbeklagte selbst schlechtgläubig gewesen sei und bewusst eine wahrheitswidrige Behauptung aufgestellt habe. Der Kläger habe zeitnah Nachforschungen angestellt und keine Indizien für den vom Erstbeklagten behaupteten Eigentumseingriff gefunden.

[18] Die Beklagten wendeten ein, Abweichungen des Zaunverlaufs im Norden und Westen des Grundstücks seien nicht bewusst erfolgt. Da es zwischen den Rechtsvorgängern des Klägers und den Verkäufern anlässlich der einvernehmlichen Zaunerrichtung keinen Streit über die Grenze gegeben habe, scheide ein derivativer Eigentumserwerb hinsichtlich der über die Mappendarstellung hinausgehenden Flächen wegen Verstoßes gegen den Eintragungsgrundsatz aus. Eine Ersitzung komme gegenüber der Drittbeklagten darüber hinaus auch infolge Eintragung ihres Grundstücks in den Grenzkataster und im Übrigen nicht in Betracht. Außerdem sei die Ersitzungsfrist nicht abgelaufen, weil der gute Glaube des Klägers spätestens mit dem Anwaltsschreiben vom 22. Jänner 2010 weggefallen sei.

[19] Mit ihrer Widerklage zu 18 C 249/24x des Erstgerichts begehren die Beklagten (soweit in dritter Instanz noch von Relevanz) die Feststellung, dass der Erst‑ und die Zweitbeklagte je zur Hälfte Miteigentümer der Liegenschaft in EZ 42 und die Drittbeklagte Eigentümerin des Grundstücks 386/6 jeweils entsprechend den Mappengrenzen der Vermessungsurkunde vom 24. April 1981 seien.

[20] Das Erstgericht wies das Klagebegehren im führenden Verfahren ab und gab der Widerklage (mit Ausnahme eines unbekämpft abgewiesenen Räumungsbegehrens) statt. In der Aufsandungsurkunde vom 30. April 1981 sei der Kaufgegenstand laut Vertrag vom 3. Februar 1981 letztlich anhand der Mappendarstellung definiert worden. Das Grundstück sei also ausdrücklich nicht nach einem in der Natur ersichtlichen Grenzverlauf ins Eigentum übertragen worden. Die Vertragsparteien hätten sich danach zwar bewusst auf eine Ausweitung der Fläche geeinigt, allerdings liege insoweit ein Verstoß gegen den Eintragungsgrundsatz vor, weshalb die angestrebte Vergrößerung des Kaufobjekts nicht rechtlich wirksam erfolgt sei. Eine Ersitzung der strittigen Flächen scheitere daran, dass der Kläger bereits mit Schreiben vom 22. Jänner 2010, also vor Ablauf der Ersitzungsfrist, von den Grenzabweichungen in Kenntnis gesetzt worden sei. Hingegen sei die Widerklage berechtigt, weil sich die Grenzen der Grundstücke der Beklagten im Umkehrschluss aus dem Verkauf an die Rechtsvorgänger des Klägers im Jahr 1981 nur im Umfang der Mappengrenzen sowie daraus ergäben, dass die umliegenden Grundstücke sukzessive an die Beklagten verkauft worden seien. Nach der Formulierung der Kaufverträge vom 26. Jänner 1994 sowie vom 28. Mai/23. Juni 1999 hätten unzweifelhaft die gesamten Restgrundstücke veräußert werden sollen.

[21] Das Berufungsgericht gab der Berufung des Klägers gegen die Abweisung seines Klagebegehrens nicht Folge, änderte jedoch die Entscheidung über die Widerklage dahin ab, dass es auch diese abwies. Aufgrund des Eintragungsgrundsatzes bewirke die bloße Übergabe einer Liegenschaft nicht den Übergang des Eigentums, weshalb die Verkäufer trotz der einvernehmlichen Zaunerrichtung im Jahr 1982 Eigentümer der strittigen Grundstücksteile geblieben seien, sodass sie diese grundsätzlich später an den Erstbeklagten übertragen hätten können. Eine solche Eigentumsübertragung sei allerdings nicht erfolgt, weil der Erstbeklagte die Liegenschaft in den bestehenden Grenzen und Marken, also im Rahmen der in der Natur ersichtlichen Grenzen, wozu auch die Umzäunung des Grundstücks des Klägers gehöre, erworben habe. Die innerhalb des Zauns gelegenen Grundstücksteile seien ihm auch nicht übergeben worden. Schon aus diesem Grund sei die Widerklage abzuweisen. Der gute Glaube des Klägers sei jedenfalls durch das Schreiben vom 22. Jänner 2010 weggefallen, selbst wenn der Erstbeklagte bei der Aufforderung zur Zaunentfernung schlechtgläubig gewesen sein sollte. Der Kläger, der das Grundstück wie seine Rechtsvorgänger nur im Umfang der Mappengrenzen erwerben habe können, sei daher auch nicht durch Ersitzung Eigentümer der strittigen Flächen geworden.

[22] Das Berufungsgericht sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands hinsichtlich jedes Begehrens zwar 5.000 EUR, nicht aber 30.000 EUR übersteige, und erklärte die ordentliche Revision zur Frage für zulässig, in welchen Grenzen der Kläger Eigentum an seinem Grundstück erworben habe, wenn seine Rechtsvorgänger eine von den Kaufvertragsvereinbarungen abweichende Einzäunung des Grundstücks vorgenommen haben, sowie ob und wie die Rechtssätze RS0011312 und RS0013881 auf einen solchen Sachverhalt anzuwenden seien und ob die Umzäunung einer Liegenschaft, die wegen Verletzung des Eintragungsgrundsatzes nicht den tatsächlichen Eigentumsverhältnissen, wohl aber dem Willen der gemeinsamen Rechtsvorgänger entspreche, beim Erwerb der Nachbargrundstücke als Naturgrenze qualifiziert werden könne.

[23] Gegen dieses Urteil richten sich die Revisionen beider Streitteile, mit denen sie jeweils die Stattgebung ihres Klagebegehrens anstreben; hilfsweise stellen sie jeweils einen Aufhebungsantrag.

[24] In ihren Revisionsbeantwortungen beantragen die Parteien jeweils, die Revision der Gegenseite zurückzuweisen, hilfsweise dieser nicht Folge zu geben.

[25] Die Revision der Beklagten ist entgegen dem – den Obersten Gerichtshof nicht bindenden (§ 508a Abs 1 ZPO) – Ausspruch des Berufungsgerichts mangels erheblicher Rechtsfrage nicht zulässig.

Rechtliche Beurteilung

[26] Hingegen ist die Revision des Klägers zulässig und berechtigt.

I. Zur Revision der Beklagten:

[27] 1.1. Die Beklagten stehen zunächst auf dem Standpunkt, das Berufungsgericht sei mit seiner Ansicht, sie hätten Eigentum an den das Grundstück des Klägers umschließenden Grundstücken nach den Naturgrenzen und damit nur außerhalb des das Grundstück des Klägers umschließenden Holzzauns erworben, von der in einem Vorprozess der Streitteile ergangenen Entscheidung zu (richtig:) 8 Ob 70/22k abgewichen. Darin sei der Oberste Gerichtshof nämlich zum Ergebnis gelangt, dass die Beklagten (dort Kläger) Eigentümer der innerhalb des Zauns liegenden strittigen Grundflächen geworden seien.

[28] 1.2. Gegenstand der genannten Entscheidung war eine von den hier Beklagten erhobene Klage, die auf Feststellung, dass der Kläger nicht berechtigt sei, das Eigentum der Beklagten dadurch zu stören, dass die Umzäunung seines Grundstücks (386/2) nord‑, süd‑ und westseitig in deren Grundstücke hineinrage, weiters auf Beseitigung des Zauns in jenen Bereichen, in denen er in die Grundstücke der Beklagten hineinrage, und auf künftige Unterlassung solcher und gleichartiger Störungshandlungen gerichtet war. Der Oberste Gerichtshof wies in seiner Entscheidung zu 8 Ob 70/22k – auf Basis von mit den hier getroffenen im Wesentlichen gleichlautenden Feststellungen – das dortige Klagebegehren mit der Begründung ab, dass für das Feststellungs‑ und Unterlassungsbegehren schon deshalb kein Raum bestehe, weil die dortigen Kläger nicht schlüssig begründet hätten, worin ein eigenmächtiger Eingriff des dortigen Beklagten in ihr Eigentum gelegen sein solle. Auch für das Beseitigungsbegehren fehle eine rechtliche Grundlage, weil nicht ersichtlich sei, aus welchem Rechtsgrund der dort Beklagte verpflichtet sein solle, einen – nach dem Standpunkt der Kläger – auf fremdem Grund stehenden Zaun zu entfernen, mit dessen Errichtung er nichts zu tun gehabt habe und der ihm nicht gehöre.

[29] 1.3. Selbst wenn man mit den Beklagten davon ausgehen wollte, dass der Oberste Gerichtshof zu 8 Ob 70/22k zum Ergebnis gekommen sei, dass die strittigen Grundstücksteile im Eigentum der Beklagten stünden, wäre für sie daraus nichts zu gewinnen. Wer Eigentümer der strittigen Flächen ist, war im Vorprozess nämlich nicht die Hauptfrage, sondern bloß als Vorfrage für die Berechtigung der dort erhobenen Begehren zu klären. Eine Bindungswirkung einer Vorentscheidung ist nach der Rechtsprechung allerdings nur dann anzunehmen, wenn der in einem Verfahren als Hauptfrage entschiedene Anspruch eine Vorfrage für ein weiteres Verfahren zwischen denselben Parteien ist (RS0039843 [T35]).

[30] 2.1. Entscheidend für den Umfang des Eigentumserwerbs an einer Liegenschaft ist grundsätzlich nicht die Grundbuchsmappe, sondern der Wille der Parteien, der sich vor allem in sichtbaren „natürlichen Grenzen“ manifestieren kann (8 Ob 16/20s = RS0011236 [T16]). Als Naturgrenze sind neben natürlichen Grenzlinien unter anderem Mauern und Zäune anzusehen (vgl RS0130738). Weder die Katastralmappe noch die Grundbuchsmappe schaffen einen Beweis über die Größe und die Grenzen des Grundstücks (RS0038593; RS0049554 [T5]). Anderes gilt nur, wenn das Grundstück nach dem übereinstimmenden Parteiwillen in dem aus der Mappe hervorgehenden Umfang ohne Bestimmung der Grenzen in der Natur verkauft worden ist (RS0011236 [T4]).

[31] 2.2. Da die Beklagten – anders als die Rechtsvorgänger des Klägers und der Erstbeklagte im ersten Kaufvertrag, der allerdings eine an das Grundstück des Klägers nicht unmittelbar angrenzende Grundfläche betraf – die restlichen Teile der Liegenschaft in EZ 42, also insbesondere die Flächen außerhalb des das Grundstück des Klägers umschließenden Zauns im Norden, Westen und Süden, ausdrücklich „in den bestehenden Grenzen“ erwarben, begründet es keine vom Obersten Gerichtshof aufzugreifende Fehlbeurteilung, wenn das Berufungsgericht zum Ergebnis gelangte, die innerhalb des – bei Abschluss des Kaufvertrags schon jahrelang bestehenden – Zauns liegenden strittigen Flächen seien nicht von den Beklagten erworben worden.

[32] 3. Die weiteren Revisionsausführungen der Beklagten, die sich mit der Frage befassen, ob der Kläger Eigentum an den strittigen Grundflächen erworben hat, können von vornherein keine erhebliche Rechtsfrage im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Widerklage begründen.

[33] 4. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 41, 50 ZPO. Der Kläger hat in seiner Revisionsbeantwortung auf die Unzulässigkeit der Revision hingewiesen.

II. Zur Revision des Klägers:

[34] 1. Der Kläger steht auch noch in dritter Instanz primär auf dem Standpunkt, seine Rechtsvorgänger hätten bereits durch die einvernehmliche Festlegung der Grundstücksgrenze mit den Verkäufern Eigentum an den strittigen Flächen erworben. Dem kann nicht gefolgt werden.

[35] 1.1. Wie bereits das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, gilt auch für den abgeleiteten Erwerb an Teilgrundstücken der Eintragungsgrundsatz. Durch einvernehmliches Versetzen von Grenzsteinen durch die Nachbarn tritt eine unmittelbare (außerbücherliche) Eigentumsverschiebung deshalb nur dann ein, wenn die Voraussetzungen für ein Verfahren nach den §§ 850 f ABGB gegeben waren, nicht aber dann, wenn dadurch bloß die Durchführung eines Tausch‑ oder Kaufvertrags angestrebt war (RS0011312). Eine vergleichsweise vorgenommene Festlegung der Grenze hat unmittelbar Bedeutung für die Eigentumsverhältnisse; es ist lediglich zu prüfen, ob ein wirklicher Streit über die Grenze vorlag oder die Parteien nur eine Eigentumsübertragung verschleiern wollten (RS0013881 [T2]). Ein Vergleich über den Grenzverlauf führt bei nicht in den Grenzkataster aufgenommenen Grundstücken somit zu einer Berichtigung der Grenze, ohne dass es weiterer Schritte bedürfte (RS0013881 [T5]).

[36] 1.2. Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich zweifelsfrei, dass der Grenzverlauf zwischen den Rechtsvorgängern der Streitteile in den Jahren 1981 und 1982 gerade nicht strittig war; vielmehr entschieden sie einvernehmlich, das Grundstück 386/2 gegenüber dem Vermessungsplan zu vergrößern, indem sie den Grenzverlauf außerhalb des vermessenen Grundstücks festlegten und in der Folge durch gemeinsame Errichtung des Zauns dokumentierten.

[37] 1.3. Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass die Rechtsvorgänger des Klägers nicht bereits durch die Grenzfestlegung (außerbücherlich) Eigentum an den strittigen Grundflächen erlangen konnten. In Betracht kommt daher nur eine Ersitzung des Eigentumsrechts. Da das Grundstück 386/2 allerdings bereits vor Ablauf von 30 Jahren an den Kläger verkauft wurde, konnte der Kläger das – auch dem Verkäufer nicht zukommende – Eigentumsrecht an den strittigen Flächen jedenfalls nicht derivativ erwerben.

[38] 2. Ab der Einzäunung des Grundstücks 386/2 Anfang des Jahres 1982 nutzten die Rechtsvorgänger des Klägers (auch) die strittigen, innerhalb des Zauns liegenden Flächen von den Verkäufern (und im Anschluss bis Mitte 2008 im Übrigen auch von den Beklagten) unbeanstandet. Es ist daher zu untersuchen, ob sich der Kläger auf eine Ersitzung des Eigentums an den strittigen Flächen stützen kann.

[39] 2.1. Voraussetzung jeder Ersitzung ist eine Besitzausübung, die die volle Zugehörigkeit der Sache zum Ausübenden so sichtbar zum Ausdruck bringt, dass sie eine Besitzausübung dritter Personen nicht zulässt (RS0010101). Für die Ersitzung einer Landfläche müssen Handlungen gesetzt werden, die den Eigentümer von der Ausübung seines Rechts ausschließen (RS0034276 [T1]). Die Besitzausübung muss die volle Zugehörigkeit der Sache zum Ausübenden sichtbar zum Ausdruck bringen. Typische Arten der Ausübung des Sachbesitzes an unbeweglichen Sachen sind das Betreten, Verrainen, Einzäunen, Bezeichnen oder Bearbeiten (RS0034276 [T2]).

[40] 2.2. Voraussetzungen für die Ersitzung sind neben dem Zeitablauf echter und redlicher Besitz eines Rechts, das seinem Inhalt nach dem zu erwerbenden Recht entsprochen hat, sowie Besitzwille. Echtheit des Besitzes ist auch für die uneigentliche Ersitzung des § 1477 ABGB erforderlich, den Nachweis, dass der Besitz fehlerhaft sei, hat aber der Ersitzungsgegner anzutreten (RS0034138). Die Beweislast für das Vorliegen der Ersitzungsvoraussetzungen trifft grundsätzlich den Ersitzungsbesitzer, der Art und Umfang der Besitzausübung und die Vollendung der Ersitzungszeit zu behaupten und zu beweisen hat, wobei es jedoch genügt, wenn das Bestehen des Besitzes zu Beginn und am Ende der Ersitzungszeit feststeht. Hingegen ist es Sache des Gegners, einen in deren Verlauf eingetretenen Verlust des Besitzes oder eine Unterbrechung der Ersitzung oder ein die Ersitzung ausschließendes Verhältnis zu beweisen. Auch die Redlichkeit des Besitzes wird vermutet (RS0034251).

[41] 2.3. Die Echtheit des Besitzes des Klägers und seiner Rechtsvorgänger iSd § 1464 ABGB haben die Beklagten zu Recht nicht in Zweifel gezogen. Der Besitz war, soweit es um die Verlegung der Grundstücksgrenze im Süden/Südwesten des Grundstücks ging, auch rechtmäßig iSd § 1461 ABGB, weil die damit erfolgte Erweiterung der Grundstücksfläche gegenüber dem Vermessungsplan – anders als bei der Abweichung des Zauns im Westen und Norden, die nach den Feststellungen nicht wissentlich und willentlich, sondern versehentlich erfolgte – eine (wenn auch nur mündliche und damit noch nicht verbücherungsfähige) vertragliche Vereinbarung der Rechtsvorgänger der Streitteile im Sinn einer Modifikation des Inhalts des schriftlichen Kaufvertrags zugrunde lag.

[42] 2.4. Nach § 326 (iVm § 1463) ABGB ist redlich, wer eine Sache aus wahrscheinlichen Gründen für die Seinige hält. Redlichkeit verlangt also nicht den Glauben, Eigentümer zu sein, sondern nur den Glauben an einen gültigen Titel (RS0010172). Maßgeblich ist demgemäß das Vertrauen in die Rechtmäßigkeit der Besitzausübung (7 Ob 97/21x; 2 Ob 37/20k mwN), das beim Besitzerwerb und während der ganzen Ersitzungszeit vorhanden sein muss (RS0010175). Der gute Glaube fehlt bzw geht verloren, wenn der Besitzer positiv Kenntnis erlangt, dass sein Besitz nicht rechtmäßig ist, oder zumindest solche Umstände erfährt, die Anlass geben, an der Rechtmäßigkeit der Besitzausübung zu zweifeln (RS0010184; RS0010137 [T1]), wobei bereits leichte Fahrlässigkeit die Redlichkeit ausschließt (RS0103701; RS0010189 [T6, T7]). Da die Redlichkeit nach § 328 ABGB vermutet wird (RS0034251 [T6]; RS0010185 [T5]), trifft den Ersitzungsgegner für die Fehlerhaftigkeit und Unredlichkeit des Besitzes die Behauptungs‑ und Beweislast (RS0010185; RS0010175 [T2]; RS0034251).

[43] Aus den Feststellungen ergibt sich, dass der Besitz der Rechtsvorgänger des Klägers ab Errichtung des Zauns jedenfalls bis zum Erhalt des Anwaltsschreibens vom 15. Juli 2008, also mehr als 26 Jahre lang, redlich war.

[44] In Bezug auf jene (im Süden/Südwesten gelegenen) Grundflächen, die nach dem erklärten Willen der Rechtsvorgänger der Streitteile zum Grundstück 386/2 gehören sollten, konnte sich entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts an der Redlichkeit auch durch das genannte und die nachfolgenden Schreiben sowie die von den Beklagten aufgestellten Schilder nichts ändern, weil – ganz abgesehen davon, dass die Beklagten nicht Eigentümer der strittigen Flächen und daher auch nicht Ersitzungsgegner des Klägers und seiner Rechtsvorgänger waren – der Titel, auf dessen Bestehen die Rechtsvorgänger des Klägers (und nachfolgend der Kläger) vertrauten, tatsächlich bestand. Eine objektiv unrichtige Bestreitung der Rechtmäßigkeit des Ersitzungsbesitzes kann die Redlichkeit des Ersitzungsbesitzers nicht beseitigen.

[45] Die geringfügigen Abweichungen des Zauns von der Grenze nach dem Vermessungsplan im Westen und Norden des Grundstücks waren nach den Feststellungen nicht von einer dahingehenden Absicht der Parteien getragen, sodass der Ersitzungsbesitz der Rechtsvorgänger des Klägers insoweit zwar redlich und echt, aber nicht rechtmäßig war. Der – in diesem Umfang inhaltlich zutreffende – Hinweis der Beklagten, dass der Zaun von der Mappengrenze abweiche, konnte die Redlichkeit des Klägers und seiner Rechtsvorgänger allerdings ebenfalls nicht beseitigen, weil die Beklagten selbst ebenfalls nicht Eigentümer der strittigen Flächen geworden waren und deshalb auch nicht Ersitzungsgegner waren.

[46] Aus diesen Erwägungen folgt, dass der (nach den Feststellungen ebenfalls redliche) Kläger nach Abschluss des Kaufvertrags und Einverleibung seines Eigentumsrechts die – bis Anfang 2012 laufende – 30‑jährige Ersitzungszeit hinsichtlich sämtlicher strittiger Grundflächen vollenden konnte.

[47] 2.5. Auch der Einwand der Drittbeklagten, wonach die Eintragung ihres Grundstücks im Grenzkataster die Ersitzung hindere, ist nicht berechtigt. Es trifft zwar zu, dass der Grenzkataster gemäß § 8 Z 1 VermG den verbindlichen Nachweis für die darin enthaltenen Grundstücksgrenzen erbringt (1 Ob 181/14w mwN) und nach § 50 VermG die Ersitzung von Teilen eines im Grenzkataster eingetragenen Grundstücks ausgeschlossen ist. Allerdings war die 30‑jährige Ersitzungszeit bereits im Jahr 2012 und damit vor Aufnahme des Grundstücks der Drittbeklagten in den Grenzkataster abgelaufen, sodass die Ersitzung dadurch nicht gehindert werden konnte.

[48] 3. Zusammenfassend erweist sich das auf Feststellung des Umfangs des Eigentumsrechts des Klägers und auf Einwilligung der Beklagten in die Grenzänderung abzielende Klagebegehren zur Gänze als berechtigt. Die Urteile der Vorinstanzen waren daher in diesem Sinn abzuändern.

[49] Die Kostenentscheidung beruht für das erstinstanzliche Verfahren auf § 41 iVm § 54 Abs 1a ZPO und für das Rechtsmittelverfahren auf §§ 41, 50 ZPO.

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)