AsylG 2005 §2 Abs1 Z13

AsylG 2005 §3 Abs1

AsylG 2005 §57

AsylG 2005 §8 Abs1 Z2

AVG §68 Abs1

BFA-VG §9

B-VG Art133 Abs4

FPG §46

FPG §52 Abs2 Z2

FPG §52 Abs9

FPG §55 Abs1

FPG §55 Abs1a

FPG §55 Abs2

FPG §55 Abs3

VwGVG §28 Abs2

European Case Law Identifier: ECLI:AT:BVWG:2022:W205.2211717.3.00

Spruch:

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Dr. Schnizer-Blaschka über die Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Somalia, vertreten durch BBU GmbH, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 24.09.2021, Zl. 1106747703-211042674, zu Recht erkannt:

A)

I. Die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. wird gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG iVm § 68 AVG als unbegründet abgewiesen.

II. Der Beschwerde wird hinsichtlich der Spruchpunkte II. und III. des angefochtenen Bescheides stattgegeben und diese ersatzlos behoben.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:

1. Zum Erstantrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz:

Der Beschwerdeführer, ein männlicher Staatsangehöriger Somalias, stellte am 26.02.2016 seinen ersten Antrag auf internationalen Schutz in Österreich.

Am nächsten Tag fand die niederschriftliche Erstbefragung des Beschwerdeführers statt. Dabei gab er zu seinen Fluchtgründen befragt an, dass Somalia nicht sicher sei. Al Shabaab würde das Land nicht sicher machen und wolle junge Männer rekrutieren. Daher habe er das Land verlassen. Sonst habe er keine Fluchtgründe.

Der Beschwerdeführer wurde in der Folge am 08.06.2018 vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) niederschriftlich einvernommen, wobei die Einvernahme wegen des Gesundheitszustandes und, weil der Beschwerdeführer für den Einvernahmeleiter einen verwirrten Eindruck machte, vorzeitig beendet und ein fachärztliches Gutachten zum psychischen Zustand des Beschwerdeführers eingeholt wurde.

Im psychiatrischen Gutachten vom 27.08.2018 wurde ausgeführt, dass die auslösende Problematik somatische Störungen (insbesondere die starke Psoriasis) sei. Durch den für den Beschwerdeführer schwierigen Zugang zum österreichischen Gesundheitssystem habe dieser das Gefühl, ausgeliefert zu sein, was zu einer massiven Fixierung geführt habe. Aus der Gesamtproblematik sei als Folgeerscheinung ein depressives Zustandsbild entstanden. Der Beschwerdeführer wirke jedoch in seinem Aussageverhalten unauffällig und nicht beeinträchtigt. Wegen seiner körperlichen und psychischen Befindlichkeit sei der Beschwerdeführer auf Behandlung angewiesen. Sei diese Behandlung sichergestellt, bestehe für den Beschwerdeführer bei normaler Lebensführung keine massive Bedrohung, in einen lebensbedrohlichen Zustand zu geraten.

Der Beschwerdeführer wurde am 13.11.2018 neuerlich vom BFA einvernommen. Dabei brachte er im Wesentlichen vor, dass es ihm gut gehe und er keine Medikamente einnehmen müsse. Er habe in XXXX versucht, Kinder von Dorfbewohnern ehrenamtlich zu unterrichten. In Somalia habe er eine Freundin, die er gerne heiraten würde. Er sei nie wegen seiner Clanzugehörigkeit diskriminiert worden. Zuletzt habe er in Mogadischu mit seiner Mutter und seinen zwei Schwestern gewohnt. In Mogadischu habe er sonst keine Verwandten, seine Onkel und Cousins väterlicherseits würden in Middle Shabelle leben, ein Onkel in Lower Shabelle. Seine Eltern und seine Schwestern würden aktuell wieder in XXXX leben.

Zu seinen Fluchtgründen brachte der Beschwerdeführer im Wesentlichen vor, dass in Somalia Personen zu Unrecht inhaftiert und beschuldigt würden und dass man beispielsweise zwangsrekrutiert werden würde. Diese Probleme seien immer noch aktuell. Der Beschwerdeführer sei mitten in der Nacht mitgenommen und verhört worden. Nachgefragt gab der Beschwerdeführer an, dass er Anfang 2014 in einem Dorf namens XXXX eine Schule habe eröffnen wollen. Al-Shabaab hätte dies nicht zugelassen und ihn geschlagen und ihm die Augen verbunden. Gegen eine Bürgschaft sei der Beschwerdeführer freigelassen worden. Im Jahr 2015 hätte Al-Shabaab von seiner Ausreise erfahren und ihn daraufhin telefonisch bedroht. Ihm sei gesagt worden, dass er mit ihnen zusammenarbeiten solle, ansonsten würden sie ihn töten. Bei einer Rückkehr hätte er Angst davor, von Al-Shabaab getötet zu werden.

Mit dem daraufhin erlassenen Bescheid des BFA vom 23.11.2018 wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 (Spruchpunkt I.) und gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Ziffer 13 AsylG hinsichtlich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Somalia abgewiesen (Spruchpunkt II.). Gemäß § 57 AsylG wurde dem Beschwerdeführer ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht erteilt, gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen, sowie gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass seine Abschiebung gemäß § 46 FPG nach Somalia zulässig sei (Spruchpunkt III., IV., V) und ausgesprochen, dass die Frist für die freiwillige Ausreise gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG zwei Wochen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung betrage (Spruchpunkt VI.).

Die gegen diesen Bescheid fristgerecht erhobene Beschwerde wurde sodann mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 10.07.2019, W234 2211717-1/11E, (im Folgenden: „Vergleichserkenntnis“), zugestellt am selben Tag, als unbegründet abgewiesen.

Begründend wurde iW ausgeführt, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelang, die behauptete Verfolgungs- oder Bedrohungslage in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Somalia ausreichend glaubhaft erscheinen zu lassen. Außerdem konnte nicht angenommen werden, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in seine Heimatstadt XXXX die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen und die Schwelle des Art. 3 EMRK überschritten wäre. Er genoss in Somalia eine mehrjährige Schulbildung, verfügte über Englischkenntnisse zumindest auf gutem Konversationsniveau, arbeitete auch vor seiner Ausreise ehrenamtlich als Lehrer und wurde schon damals durch seine Familienangehörigen versorgt. Seine Kernfamilie war in XXXX und weitere Verwandte im Umland dieser Stadt aufhältig, sodass er von diesen – vor allem anfangs – notfalls die notwendige Unterstützung erhalten konnte. Seine Mutter, zu welcher der Beschwerdeführer regelmäßig in telefonischem Kontakt stand, betrieb mit Unterstützung seiner Schwestern ein Teelokal in XXXX . Der Beschwerdeführer war – von schwerer körperlicher Arbeit abgesehen – arbeitsfähig und werde seine erlangte Bildung dazu einsetzen können, sich seinen Lebensunterhalt – sei es als Lehrer oder in anderen Branchen wie bspw. dem Handel oder auch im Teelokal seiner Mutter – zu erwirtschaften. Es war somit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im Fall der Rückkehr seinen notdürftigsten Lebensunterhalt erwirtschaften und auf familiäre Unterstützung zurückgreifen könnte, weshalb er vor einer Obdachlosigkeit und existentiellen Notlage bewahrt wäre. Auch gehörte der Beschwerdeführer einem der in Somalia leistungsfähigen Hauptclans an, sodass davon ausgegangen werden konnte, dass er auch seitens des Clans Unterstützungsleistungen erfahren würde, zumal XXXX das hauptsächliche Siedlungsgebiet des Sub-sub-Clans XXXX war, dem der Beschwerdeführer angehörte. Im Übrigen ließ auch die Versorgung von XXXX mit Lebensmitteln nicht erwarten, dass der Beschwerdeführer dort wegen Nahrungsmittelknappheit in eine aussichtslose Lage geraten könnte. Auch die Sicherheitslage in der Heimatstadt des Beschwerdeführers stellte sich als ausreichend stabil dar und war hinreichend sicher erreichbar. Es war nicht erkennbar, dass ihm im Zusammenhang mit seinen gesundheitlichen Beschwerden dringend benötigte ärztliche Versorgung oder Medikamente im Herkunftsstaat nicht zugänglich wären. Der Beschwerdeführer stand nicht mehr in ärztlicher Behandlung und nahm nur hin und wieder Medikamente gegen psychische Leiden. Es bestand kein Hinweis darauf, dass sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers in einer die Schwelle des Art. 3 EMRK erreichenden Intensität verschlechtern würde, selbst wenn ihm diese Medikamente im Herkunftsstaat nur eingeschränkt zugänglich sein sollten. Zur Lage in Somalia wurde unter anderem festgestellt, dass nach den überdurchschnittlichen Gu-Regenfällen 2018 die Getreideernte die größten Erträge seit 2010 einbringen werde und sich die Lage bei der Nahrungsversorgung weiter verbesserte, dies galt auch für Einkommensmöglichkeiten und Marktbedingungen. Die Preise für unterschiedliche Grundnahrungsmittel verbilligten sich in Mogadischu gegenüber dem Vorjahr drastisch und lagen unter dem Fünfjahresmittel. Für die Deyr-Regenzeit 2018 (Oktober-Dezember) war auch eine überdurchschnittliche Niederschlagsmenge prognostiziert, womit auch eine weitere Verbesserung bei den Weideflächen und bei der Wasserverfügbarkeit und i.d.F. Verbesserungen bei der Viehzucht und in der Landwirtschaft einhergehen werde.

2. Verfahren über den ersten Folgeantrag:

Am 16.10.2019 stellte der Beschwerdeführer seinen zweiten Antrag auf internationalen Schutz (erster Folgeantrag).

Im Rahmen der Erstbefragung am folgenden Tag gab er auf die Frage, warum er neuerlich einen Asylantrag stelle, an, dass er bereits in Österreich einen Asylantrag gestellt habe und alle seine Fluchtgründe angegeben habe. Er halte seine bisherigen Fluchtgründe aufrecht. Nach Ablehnung seines Asylantrages habe er Österreich verlassen und wäre nach Deutschland weitergereist. In Deutschland habe er in Bayern einen Asylantrag gestellt. Dieser sei abgelehnt worden. Es sei ihm erklärt worden, dass Österreich für sein Asylverfahren zuständig sei. Er habe eine Hautkrankheit und leide an starken Schmerzen an Händen, der Lippe und den Füßen. Österreich habe nichts für ihn gemacht. Er habe in Österreich keine medizinische Behandlung bekommen. In Deutschland sei es ihm gutgegangen, dort habe er eine medizinische Behandlung bekommen. Er habe dort Medikamente bekommen und sei es ihm nach Einnahme der Medikamente besser gegangen. Er leide nun an einer psychischen Erkrankung, konkret an einer schweren Depression.

Befragt, was er bei einer Rückkehr in seine Heimat fürchte, gab er an, dass er im Falle einer Rückkehr nach Somalia befürchte, dass er getötet würde oder an mangelnder medizinischer Behandlung sterbe. Die Frage, ob es konkrete Hinweise gebe, dass ihm bei seiner Rückkehr unmenschliche Behandlung, unmenschliche Strafe, die Todesstrafe drohe oder er mit Sanktionen zu rechnen hätte, verneinte er.

Am 24.10.2019 wurde der Beschwerdeführer vor dem BFA einvernommen. Hierbei gab er auf die Frage nach den Gründen für seine neuerliche Asylantragstellung an, dass er knapp vier Jahre in Österreich gewesen sei. In dieser Zeit habe er weder Asyl bekommen, noch gesundheitliche Fortschritte gemacht. Er habe auch zwei negative Entscheidungen bekommen. Da er dann die Grundversorgung und keine Hilfe mehr bekommen habe, habe er sich entschlossen, nach Deutschland weiterzureisen, wo er einen Asylantrag gestellt und auch Unterkunft bekommen habe sowie medizinisch versorgt worden sei. Dann habe ihn Österreich zurückgeholt. Es gehe ihm derzeit psychisch auch nicht gut. Außerdem verschlechtere sich der Zustand seiner Haut. Man verlange immer Papiere, wenn er zum Arzt gehen wolle. Befragt, ob sich bezüglich seiner Ausreisegründe etwas geändert habe, gab er an, dass die Probleme, die er im ersten Verfahren geschildert habe, immer noch bestehen würden. Zusätzlich habe er diese gesundheitlichen Probleme, die in Somalia nicht behandelbar seien. Nachdem die Probleme mit seiner Haut nicht besser geworden seien, habe er auch psychische Probleme bekommen, er sei sogar kurz davor gewesen, sich etwas anzutun.

Mit dem Bescheid des BFA vom 04.11.2019 wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz vom 16.10.2019 gemäß § 68 Abs. 1 AVG wegen entschiedener Sache sowohl hinsichtlich des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) als auch bezüglich des Status des subsidiär Schutzberechtigten zurückgewiesen (Spruchpunkt II.), ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG nicht erteilt (Spruchpunkt III.). Gemäß § 10 Abs. 1 Z. 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG wurde gegen den Beschwerdeführer eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z. 2 FPG 2005 erlassen (Spruchpunkt IV.). Gemäß § 52 Abs. 9 FPG wurde festgestellt, dass die Abschiebung gemäß § 46 FPG nach Somalia zulässig sei (Spruchpunkt V.) und gemäß § 55 Ab. 1a FPG keine Frist für die freiwillige Ausreise gewährt (Spruchpunkt VI.). Gemäß § 53 Abs. 1 iVm Abs. 2 Z 6 FPG wurde gegen den Beschwerdeführer ein auf die Dauer von 2 Jahren befristetes Einreiseverbot erlassen (Spruchpunkt VII.) Weiters wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 15b Abs. 1 AsylG 2005 aufgetragen, ab 17.10.2019 in einem namentlich genannten Quartier Unterkunft zu nehmen (Spruchpunkt VIII.).

Mit hg. Erkenntnis vom 06.07.2020, W105 2211717-2/8E, wurde die dagegen erhobene Beschwerde betreffend die Spruchpunkte I., II., III., IV., V., VI. sowie VIII. als unbegründet abgewiesen und hinsichtlich des Spruchpunktes VII. des angefochtenen Bescheides insoweit stattgegeben, als das Einreiseverbot auf 1 Jahr herabgesetzt wird.

Dies wurde zusammengefasst damit begründet, dass der Beschwerdeführer bloß ein "Fortbestehen und Weiterwirken" des schon im ersten Asylverfahren erstatteten und für unglaubwürdig erkannten Vorbringens behauptete und im Ergebnis die erneute sachliche Behandlung seines mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 10.07.2019 bereits rechtskräftig entschiedenen Antrags auf internationalen Schutz beabsichtigte. Auch im Hinblick auf Art. 3 EMRK war nicht erkennbar, dass die Rückführung des Beschwerdeführers nach Somalia, hier in die Stadt Mogadischu, zu einem unzulässigen Eingriff führen würde und er bei seiner Rückkehr in eine Situation geraten würden, die eine Verletzung von Art. 2 und 3 EMRK mit sich brächte oder ihm jedwede Lebensgrundlage fehlen würde. Der Beschwerdeführer war der Landessprache Somali mächtig, mit den kulturellen und religiösen Gepflogenheiten seines Herkunftsstaates hinreichend vertraut jung sowie grundsätzlich arbeitsfähig, sodass ihm die Aufnahme von Gelegenheitsarbeiten und damit die Sicherung seines Lebensunterhaltes möglich und zumutbar war. Hinzu kam, dass die Eltern und Geschwister des Beschwerdeführers sowie ein Onkel und eine Tante nach wie vor in Somalia lebten, sodass er zumindest übergangsmäßig mit einer gewissen Unterstützung durch seine Angehörigen im Falle einer Rückkehr nach Somalia rechnen könnte. Hinsichtlich des Vorbringens, dass sich seine Hauterkrankung verschlechtert habe und er nach wie vor an psychischen Problemen leide, hat der Beschwerdeführer keine medizinischen Unterlagen zum Beleg einer etwaigen Verschlechterung seines – bereits im Vorverfahren berücksichtigten Gesundheitszustandes – vorgelegt.

3. Verfahren über den vorliegenden Folgeantrag:

Der Beschwerdeführer stellte am 29.07.2021 einen weiteren, nämlich den hier verfahrensgegenständlichen, Antrag auf internationalen Schutz.

Bei seiner Erstbefragung am selben Tag gab er an, sunnitischer Moslem zu sein und der Volksgruppe der XXXX anzugehören. Er sei zweimal in Deutschland gewesen und habe sich bis 29.07.2021 in Frankreich aufgehalten.

Darauf hingewiesen, dass er in Österreich bereits einen Asylantrag gestellt habe, über den rechtskräftig entschieden worden sei, und befragt, warum er einen (neuerlichen) Antrag auf internationalen Schutz stellte, was sich seit der Rechtskraft konkret gegenüber seinem bereits entschiedenen Verfahren verändert habe, gab der Beschwerdeführer zu Protokoll:

„Meine früheren Fluchtgründe halte ich aufrecht. Außerdem geht es mir psychisch seit einigen Monaten nicht gut. Ich bin mental schwer krank. Da ich keine e-card mithatte, konnte ich nicht zum Arzt gehen, da ich nicht versichert bin.

In Somalia herrscht seit neuestem Dürre und ich habe Angst vor Hunger und Existenz. Ich benötige medizinische Betreuung.“

Bei einer Rückkehr in die Heimat habe er Angst vor Hunger und Nichtbehandlung seiner Erkrankungen sowie Existenzängste. Sein Zustand sowie die Situation in Somalia habe sich in den letzten 2 Monaten stark verschlechtert.

Am 07.09.2021 wurde der Beschwerdeführer vor dem BFA niederschriftlich einvernommen. Hierbei gab er im Wesentlichen folgendes an:

„[…]

LA: Verstehen Sie den Dolmetscher einwandfrei?

VP: Ja.

[…]

LA: Fühlen Sie sich körperlich und geistig in der Lage, an der Einvernahme mitzuwirken?

VP: Ja.

[…]

LA: Befinden Sie sich derzeit in ärztlicher Behandlung, leiden Sie an irgendwelchen schwerwiegenden Krankheiten?

VP: Ich hatte eine chronische Hauterkrankung, die ich immer noch habe. In der letzten Unterkunft habe ich vom Arzt eine Salbe bekommen, die aber nicht wirklich geholfen hat.

LA: Seit wann leiden Sie an dieser Krankheit?

VP: Diese chronische Erkrankung habe ich schon etwa 10 Jahren, diese Probleme hatte ich schon in Somalia. Seitdem ich in Österreich bin, hat sich der Zustand verschlechtert. Dadurch bin ich auch ganz schwach geworden, ich habe Probleme beim Gehen.

LA: Können Sie ärztliche Unterlagen vorlegen?

VP: Nein, ich habe bis jetzt auch keine richtige Untersuchung bekommen. Wenn ich zum Arzt oder ins Krankenhaus gehe, bekomme ich nur Salben.

[…]

LA: Können Sie in der Zwischenzeit Dokumente vorlegen, die Ihre Identität bestätigen?

VP: Nein.

LA: Sie haben am 26.02.2016 und 16.10.2019 Anträge auf internationalen Schutz gestellt, die rechtskräftig ab- bzw. zurückgewiesen wurden.

Warum stellen Sie einen neuerlichen Antrag?

VP: Ich bin jahrelang hier in Österreich und war nie auffällig. Ich bin nie straffällig geworden. Ich lebe hier in Österreich friedlich – ich führe ein friedliches Leben. Außerdem bin ich krank und mein Hautzustand verschlechtert sich fortwährend.

Ich habe hier in Österreich auch keine Familie und möchte auch deswegen einen Asylantrag stellen.

LA: Hat sich bezüglich der Ausreisegründe, die Sie im ersten Verfahren angeführt haben, Probleme mit Al Shabaab, etwas geändert?

VP: Nein, die gibt es immer noch. Außerdem muss auch meine Familie vor Al Shabaab flüchten.

LA: Haben Sie seit der letzten Entscheidung Österreich verlassen?

VP: Ich war in Frankreich.

Befragt gebe ich an, dass ich von März 2021 bis 28. Juli 2021 in Frankreich war.

LA: Haben Sie seit der letzten Entscheidung Europa bzw. das Hoheitsgebiet der Europäischen Union verlassen?

VP: Nein.

LA: Möchten Sie zu den Ihnen am 25.08.2021 ausgefolgten aktuellen Feststellungen zur Lage in Somalia eine Stellungnahme abgeben?

VP: Nein, ich habe das zwar gesehen und gelesen, aber dieses Schriftstück entspricht nicht meiner Lage.

LA: Ihnen wird nun mitgeteilt, dass weiterhin beabsichtigt ist, Ihren Antrag auf internationalen Schutz wegen entschiedener Sache zurückzuweisen.

Möchten Sie dazu Stellung nehmen?

VP: Ich bin nur ein Asylwerber hier in Österreich. Ich möchte hier friedlich leben, mehr brauche ich nicht.

LA: Wollen Sie noch etwas vorbringen, was nicht zur Sprache gekommen ist und Ihnen wichtig erscheint?

VP: Ich hatte Kontakt mit einigen Leuten, die nach Somalia zurückgekehrt sind. Diese haben mir gesagt, dass die Lage in Somalia katastrophal ist. Deswegen kann und will ich auch nicht zurück nach Somalia. Ich möchte gerne hierbleiben.

Außerdem bin ich ein junger Mann. Ich darf hier in Österreich nicht arbeiten, ich habe keine Bildung und auch keine medizinische Versorgung. Ich verstehe das nicht. Ich möchte einen Beitrag hier in Österreich leisten, darf aber weder arbeiten noch eine Ausbildung machen. Ich war nie straffällig, ich verstehe das alles nicht.

[…]“

Mit dem gegenständlich angefochtenen Bescheid des BFA wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß § 68 Abs. 1 AVG sowohl hinsichtlich des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) als auch hinsichtlich des Status des subsidiär Schutzberechtigten (Spruchpunkt II.) wegen entschiedener Sache zurückgewiesen sowie ein „Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen“ gemäß § 57 AsylG nicht erteilt (Spruchpunkt III.).

Begründend wurde ausgeführt, dass der Beschwerdeführer im neuerlichen Asylverfahren nicht glaubwürdig weitere asylrelevante Gründe vorgebracht bzw. sich kein neuer objektiver Sachverhalt ergeben habe und sich die ihn betreffende allgemeine Lage im Herkunftsland seit Rechtskraft des Vorverfahrens (07.07.2020) nicht geändert habe. Betreffend seine Hautprobleme sei nicht ersichtlich, dass diese lebensbedrohliche wären. In diesem Fall hätte der Arzt dementsprechend reagiert bzw. reagieren müssen und den Beschwerdeführer nicht in häusliche Pflege entlassen; der Beschwerdeführer habe aber bloß eine Salbe erhalten. Auch sei dies bereits im Vorverfahren berücksichtigt worden. Es lägen im Vergleich zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Erkenntnisses vom 10.07.2019 keine neuen Umstände vor, die relevant seien, weshalb die Rechtskraft dieser früheren Entscheidung einer neuerlichen inhaltlichen Prüfung des Folgeantrags entgegenstehe, sodass dieser zurückzuweisen sei.

Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde und begründete diese zusammengefasst damit, dass ihm eine Rückkehr nach Somalia aus mehreren Gründen nicht möglich sei. Einerseits sei die derzeitige Sicherheitslage sehr schlecht und sein Onkel vor kurzem bei einer Explosion in Somalia ums Leben gekommen. Als der Beschwerdeführer dies erfahren habe, sei er derart geschockt gewesen, dass er einen Zusammenbruch gehabt und ärztlich Behandlung benötigt habe. Außerdem sei seine Familie vor Al-Shabaab geflohen und befürchte er Diskriminierungen aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einem Minderheitenclan. Ferner müsse er sich bei einer Rückkehr entweder für die Seite der Regierung oder der Al-Shabaab entscheiden, er wolle sich jedoch für keine davon entscheiden und fürchte um sein Leben, egal welche er wähle. Außerdem würde der Beschwerdeführer aufgrund seiner fast 7-jährigen Abwesenheit von seinen Nachbarn und Freunden nicht mehr als zu ihnen gehörig angesehen, eventuell sogar als Verräter wahrgenommen werden. Die Behörde habe den Beschwerdeführer in der Einvernahme nicht näher zu seinem Vorbringen, wonach seine Familie vor Al-Shabaab geflohen sei, befragt und nicht ausreichend betreffend eine Unterstützungsmöglichkeit durch seine Familie ermittelt. Des Weiteren fürchte der Beschwerdeführer aufgrund der derzeitigen Versorgungslage in Somalia in eine ausweglose Situation zu geraten.

Mit hg. Beschluss vom 18.10.2021 wurde der vorliegenden Beschwerde gemäß § 17 BFA-VG die aufschiebende Wirkung zuerkannt.

Mit Parteiengehör vom 28.03.2022 wurde dem Beschwerdeführer das Länderinformationsblatt der Staatendokumentation Somalia vom 21.10.2021 übermittelt und ermöglicht dazu innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung dieses Schreibens eine schriftliche Stellungnahme einzubringen. Weiters wurde ihm binnen obiger Frist die Gelegenheit eingeräumt, allfällige Änderungen in seiner persönlichen Situation vorzubringen, die sich seit Beschwerdeeinbringung ergeben haben sowie allfällige damit im Zusammenhang stehende Beweismittel vorzulegen.

In dem daraufhin eingebrachten Schriftsatz vom 11.04.2022 wurde zusammengefasst ausgeführt, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Somalia aufgrund der derzeitigen Sicherheitslage eine Lebensgefahr befürchte. Er wolle nochmals darauf hinweisen, dass er sich seit ca. 7 Jahren in Österreich aufhalte, Deutsch spreche und gerne einen Deutschkurs bzw. –prüfung absolvieren wolle, dies jedoch aufgrund des Verfahrensstandes nicht könne. Er sei regelmäßig als Dolmetscher in seiner Flüchtlingsunterkunft tätig. Aufgrund seiner Situation sei er psychisch sehr angeschlagen. Er leide immer noch an einer in Österreich nicht ausreichend behandelten Hauterkrankung, gegen die er in Deutschland bessere medizinische Behandlung in Form von Medikamenten erhalten habe. Ihm sei nicht ermöglich worden, diese von einem Hautarzt in Österreich untersuchen zu lassen, was für ihn unverständlich sei.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Der Beschwerdeführer ist somalischer Staatsangehöriger, sunnitischer Moslem und gehört dem Clan Hawiye, dessen Sub-Clan Gugundhabe, dessen Sub-Sub-Clan XXXX , dessen Sub-Sub-Sub-Clan XXXX , dessen Sub-Sub-Sub-Sub-Clan XXXX und dessen Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Clan XXXX an. Er wurde in XXXX geboren und hat dort mehrere Jahre lang die Schule besucht. In Somalia war er als Lehrer für das Fach Englisch tätig. Vor seiner Ausreise hielt er sich in Mogadischu auf.

Der erste Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz vom 26.02.2016 wurde inhaltlich mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 23.11.2018 abgewiesen sowie eine Rückkehrentscheidung samt Nebenaussprüchen erlassen. Die dagegen erhobene Beschwerde wurde mit hg. Erkenntnis vom 10.07.2019, zugestellt am selben Tag, als unbegründet abgewiesen, im Wesentlichen weil die behauptete Verfolgungs- oder Bedrohungslage nicht glaubhaft war und nicht angenommen werden konnte, dass dem Beschwerdeführer, der eine mehrjährige Schulbildung genoss, über Englischkenntnisse zumindest auf gutem Konversationsniveau verfügte, vor seiner Ausreise ehrenamtlich als Lehrer arbeitete und schon damals durch seine Familienangehörigen versorgt wurde, im Falle einer Rückkehr in seine Heimatstadt XXXX die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen und die Schwelle des Art. 3 EMRK überschritten wäre. Seine Kernfamilie war in XXXX und weitere Verwandte im Umland dieser Stadt aufhältig, sodass er von diesen – vor allem anfangs – notfalls die notwendige Unterstützung erhalten konnte. Der Beschwerdeführer war im Wesentlichen arbeitsfähig und in der Lage, sich seinen Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Auch konnte davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer seitens seines leistungsfähigen Hauptclans Unterstützungsleistungen erfahren würde. Im Übrigen ließ auch die Versorgung von XXXX mit Lebensmitteln nicht erwarten, dass der Beschwerdeführer dort wegen Nahrungsmittelknappheit in eine aussichtslose Lage geraten könnte. Auch die Sicherheitslage in der Heimatstadt des Beschwerdeführers stellte sich als ausreichend stabil dar und war hinreichend sicher erreichbar. Es war nicht erkennbar, dass dem Beschwerdeführer, der in keiner ärztlichen Behandlung stand und nur hin und wieder Medikamente wegen psychischer Leiden nahm, dringend benötigte ärztliche Versorgung oder Medikamente im Herkunftsstaat nicht zugänglich wären oder sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers in einer die Schwelle des Art. 3 EMRK erreichenden Intensität verschlechtern würde, selbst wenn ihm diese Medikamente im Herkunftsstaat nur eingeschränkt zugänglich sein sollten. Zur Lage in Somalia wurde unter anderem festgestellt, dass nach den überdurchschnittlichen Gu-Regenfällen 2018 die Getreideernte die größten Erträge seit 2010 einbringen werde und sich die Lage bei der Nahrungsversorgung weiter verbesserte. Für die Deyr-Regenzeit 2018 (Oktober-Dezember) war auch eine überdurchschnittliche Niederschlagsmenge prognostiziert, womit auch eine weitere Verbesserung bei den Weideflächen und bei der Wasserverfügbarkeit und i.d.F. Verbesserungen bei der Viehzucht und in der Landwirtschaft einhergehen werde.

Nach einem weiteren Verfahren zu einem Folgeantrag stellte der Beschwerdeführer am 29.07.2021 den verfahrensgegenständlichen Folgeantrag auf internationalen Schutz, welchen er insbesondere damit begründete, dass sich sein Gesundheitszustand sowie die Lage in Somalia verschlechtert habe und seine Familie vor Al-Shabaab geflohen sei.

Es ist seit dem Vergleichserkenntnis keine entscheidungswesentliche Änderung hinsichtlich der Fluchtgründe des Beschwerdeführers eingetreten.

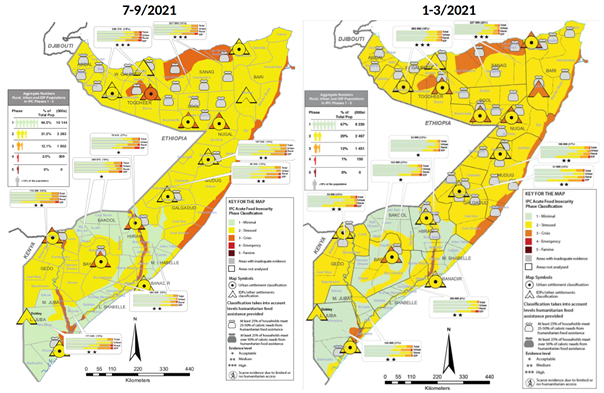

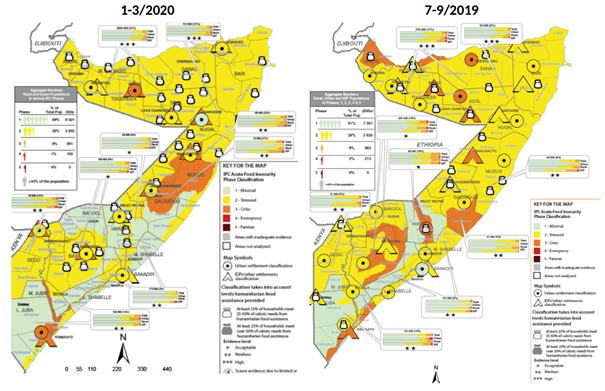

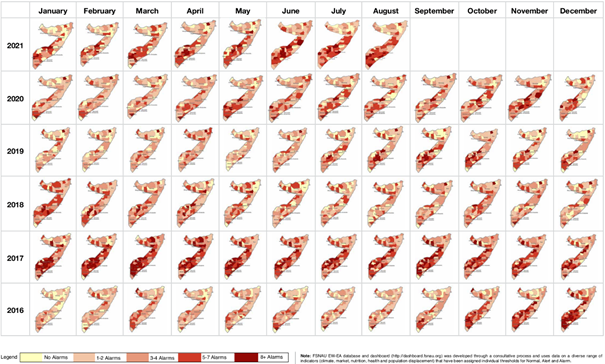

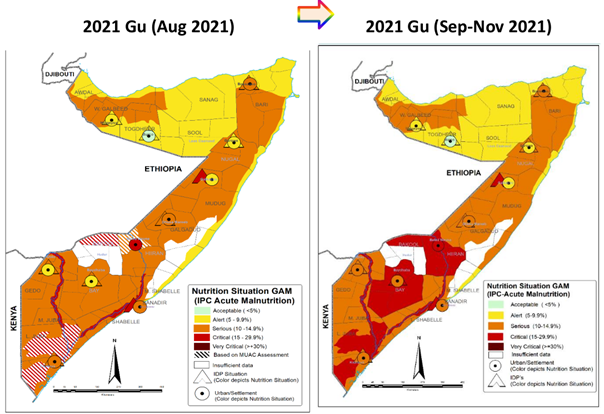

Es ist aber seither zu einer Änderung der Versorgungslage in Somalia gekommen, die eine andere rechtliche Beurteilung nicht von vornherein ausschließt.

Zur Situation im Herkunftsstaat wird Folgendes festgestellt:

Länderinformation der Staatendokumentation Somalia Version 3 vom 21.10.2021:

COVID-19

Letzte Änderung: 20.10.2021

Im ersten Quartal 2021 entwickelte sich eine neue Welle. Im Zeitraum 16.3.-7.5.2021 wurden 11.504 Infektionen bestätigt, 537 Personen starben an oder mit Covid-19 (UNSC 19.5.2021, Abs. 61). Mit Stand 27.6.2021 waren in Somalia 7.235 aktive Fälle registriert, insgesamt 775 Personen waren verstorben (ACDC 27.6.2021). Insgesamt gibt es laut offiziellen Angaben Ende August 2021 knapp 1.000 Todesopfer bei nur rund 18.000 bestätigten Infektionen. Seit Beginn der Pandemie waren bis dahin nur rund 284.000 Tests durchgeführt worden (WB 6.2021, S. 26).

Mitte März 2021 trafen die ersten Impfstoffe in Somalia ein. Mit Stand 29.4.2021 waren 121.700 Personen immunisiert (UNSC 19.5.2021, Abs. 61). Bis Mitte August 2021 wurden an Somalia zwei Arten von Covid-19-Impfstoff gespendet: mehr als 400.000 Impfdosen von Oxford/AstraZeneca und 200.000 von Sinopharm. Das allein würde nur ausreichen, um 3 % der Bevölkerung zu impfen (AI 18.8.2021, S. 18). Allerdings zögern viele Menschen, sich impfen zu lassen (AI 18.8.2021, S. 18; vgl. WB 6.2021, S. 20). Viele der gespendeten Oxford/AstraZeneca-Dosen sind bereits abgelaufen und können nicht mehr verwendet werden (AI 18.8.2021, S. 18). Mitte August 2021 empfing Somalia offenbar weitere ca. 410.000 durch die COVAX-Initiative gespendete Covid-19-Impfdosen (BAMF 16.8.2021).

Nach Angabe des somalischen Gesundheitsministeriums waren bis Ende Juli 2021 1,8 % der Menschen voll immunisiert (UNOCHA 7.2021). Nach anderen Angaben waren am 14.10.2021 insgesamt 477.075 Impfdosen verabreicht worden und zu diesem Zeitpunkt 1,5 % der Bevölkerung voll immunisiert (PTC 14.10.2021). Laut Schätzungen werden bis Ende des Jahres 2021 rund 500.000 Menschen voll immunisiert sein, bis Ende 2022 weitere 700.000. Jedenfalls ist die Bevölkerung dadurch möglichen neuen - und gefährlicheren - COVID-19-Varianten ungeschützt ausgesetzt, und die Krankheit droht im Land endemisch zu werden (WB 6.2021).

Im August 2020 wurde der internationale Flugverkehr wieder aufgenommen (PGN 10.2020, S. 9).

Regeln zum social distancing oder auch Präventionsmaßnahmen wurden kaum berücksichtigt (HIPS 2021, S. 24). Trotz Warnungen wurden Moscheen durchgehend – ohne Besucherbeschränkung – offengehalten (DEVEX 13.8.2020). Mitte Feber 2021 warnte die Gesundheitsministerin vor einer Rückkehr der Pandemie. Die Zahl an Neuinfektionen und Toten stieg an (Sahan 16.2.2021b). Ende Feber 2021 wurden alle Demonstrationen in Mogadischu verboten, da eine neue Welle von Covid-19 eingetreten war. Zwischen 1. und 24. Feber verzeichnete Somalia mehr als ein Drittel aller Covid-19-Todesopfer der gesamten Pandemie (PGN 2.2021, S. 16).

Der Umgang der somalischen Regierung mit der Covid-19-Pandemie war und ist völlig inadäquat. Die tatsächliche Zahl an Covid-19-Fällen und -Toten ist vermutlich höher als die offiziellen Zahlen darstellen (AI 18.8.2021, S. 5; vgl. UNFPA 12.2020, S. 1). Dies liegt u.a. an den wenig verfügbaren bzw. erreichbaren Testmöglichkeiten, am Stigma, an wenig Vertrauen in Gesundheitseinrichtungen sowie teilweise an der Leugnung von COVID-19 (UC 13.6.2021, S. 9; vgl. UNFPA 12.2020, S. 1). Testungen sind v.a. auf Städte beschränkt (UC 13.6.2021, S. 2) und generell so gut wie inexistent. Die offiziellen Todeszahlen sind niedrig, das wahre Ausmaß wird aber wohl nie wirklich bekannt werden (STC 4.2.2021). Es sind nur jene Fälle registriert worden, wo es Erkrankte überhaupt bis zu einer Gesundheitseinrichtung geschafft haben und dort dann auch tatsächlich getestet wurden. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs – viele mehr sind zu Hause gestorben (AI 18.8.2021, S. 14). Auch, dass es in Spitälern kaum Kapazitäten für Covid-19-Patienten gibt, ist ein Grund dafür, warum viele sich gar nicht erst testen lassen wollen – ein Test birgt für die Menschen keinen Vorteil (DEVEX 13.8.2020).

Die informellen Zahlen zur Verbreitung von Covid-19 in Somalia und Somaliland sind also um ein Vielfaches höher als die offiziellen. Einerseits sind die Regierungen nicht in der Lage, breitflächig Tests (es gibt insgesamt nur 14 Labore) oder gar ein Contact-Tracing durchzuführen. Gleichzeitig behindern Stigma und Desinformation die Bekämpfung von Covid-19 in Somalia und Somaliland. Mit dem Virus geht eine Stigmatisierung jener einher, die infiziert sind, als infiziert gelten oder aber infiziert waren. Mancherorts werden selbst Menschen, die Masken tragen, als infiziert gebrandmarkt. Die Angst vor einer Stigmatisierung und die damit verbundene Angst vor ökonomischen Folgen sind der Hauptgrund, warum so wenige Menschen getestet werden. Es wird berichtet, dass z.B. Menschen bei (vormals) Infizierten nicht mehr einkaufen würden. IDPs werden vielerorts von der Gastgemeinde gemieden – aus Angst vor Ansteckung. Dies hat auch zum Verlust von Arbeitsplätzen – z. B. als Haushaltshilfen – geführt. Dabei fällt es gerade auch IDPs schwer, Präventionsmaßnahmen umzusetzen. Sie leben oft in Armut und in dicht bevölkerten Lagern, und es mangelt an Wasser (DEVEX 13.8.2020).

Somalia ist eines jener Länder, dass hinsichtlich des Umgangs mit der Pandemie die geringsten Kapazitäten aufweist (UNFPA 12.2020, S. 1). Humanitäre Partner haben schon im April 2020 für einen Plan zur Eindämmung von Covid-19 insgesamt 256 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt (UNSC 13.11.2020, Abs. 51). UNSOS unterstützt medizinische Einrichtungen, stellt Ausrüstung zur Bekämpfung der Pandemie zur Verfügung. Bis Anfang Juni konnten die UN und AMISOM eine substanzielle Zahl an Behandlungsplätzen schaffen (darunter auch Betten zur Intensivpflege) (UNSC 13.8.2020, Abs. 69). Trotzdem gibt es nur ein speziell für Covid-19-Patienten zugewiesenes Spital, das Martini Hospital in Mogadischu. Dieses ist unterbesetzt und schlecht ausgerüstet; von 150 Betten verfügen nur 11 über ein Beatmungsgerät und Sauerstoffversorgung (Sahan 25.2.2021c). In ganz Somalia und Somaliland gab es im August 2020 für Covid-Patienten nur 24 Intensivbetten (DEVEX 13.8.2020). Viele Covid-19-Patienten sind in Spitälern aus Mangel an Sauerstoffversorgung oder wegen eines Stromausfalls gestorben (AI 18.8.2021, S. 13f). Es gibt so gut wie keine präventiven Maßnahmen und Einrichtungen. Menschen, die an Covid-19 erkranken, bleibt der Ausweg in ein Privatspital – wenn sie sich das leisten können (Sahan 25.2.2021c). Die Situation war derart ernst, dass sich Akteure aus dem privaten Sektor engagiert und zusätzliche Covid-19-Kapazitäten geschaffen haben (AI 18.8.2021, S. 14). Der türkische Rote Halbmond hat Somalia im Feber 2021 weitere zehn Beatmungsgeräte zukommen lassen (AAG 26.2.2021). Im März 2021 spendete die Dahabshil Group dem Staat Sauerstoffverdichter, mit denen insgesamt 250 Patienten versorgt werden können. Die Firma übernimmt auch die technische Instandhaltung (Sahan 11.3.2021). Ende September 2021 wurde in Mogadischu die erste öffentliche Anlage zur Produktion von medizinischem Sauerstoff eröffnet. Diese wurde von der Hormuud Salaam Stiftung angekauft und gespendet. Der Sauerstoff wird an öffentlichen Spitälern in Mogadischu kostenlos zur Verfügung gestellt (Reuters 30.9.2021).

Nachdem die Bildungsinstitutionen ihre Arbeit wieder aufgenommen hatten, sind nicht alle Kinder zurück in die Schule gekommen. Dies liegt an finanziellen Hürden, an der Angst vor einer Infektion, aber auch daran, dass Kinder zur Arbeit eingesetzt werden. Außerdem zeigt eine Studie aus Puntland, dass die Zahl an Frühehen zugenommen hat. Gleichzeitig wurden Immunisierungskampagnen und auch Ernährungsprogramme unterbrochen. Manche Gesundheitseinrichtungen sind teilweise nur eingeschränkt aktiv – nicht zuletzt, weil viele Menschen diese aufgrund von Ängsten nicht in Anspruch nehmen; der Patientenzustrom hat sich in der Pandemie verringert (UNFPA 12.2020, V-VI).

Nach Angaben von Quellen sind Remissen im Zuge der Covid-19-Pandemie zurückgegangen (IPC 3.2021, S. 2; vgl. UNFPA 12.2020). Eine Erhebung im November und Dezember 2020 hat gezeigt, dass 22% der städtischen, 12% der ländlichen und 6% der IDP-Haushalte Remissen beziehen. Die Mehrheit der Empfänger berichtete von Rückgängen von über 10% (IPC 3.2021, S. 2). Nach anderen Angaben erwies sich der Remissenfluss als resilient. Demnach haben sich die Überweisungen von 2,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 2,8 Milliarden im Jahr 2020 erhöht. Die Überweisungen an Privathaushalte erhöhten sich von 1,3 auf 1,6 Milliarden (WB 6.2021, S. 11f).

Der Export von Vieh – der wichtigste Wirtschaftszweig – ist wegen der Pandemie zurückgegangen (UNFPA 12.2020, S. 1). 45 % der Kleinstunternehmen mussten schließen (UNSC 10.8.2021, Abs. 17). Die Arbeitslosigkeit - und damit auch die Armut - haben sich verstärkt. Schätzungen zufolge mussten beim Ausbruch von COVID-19 21 % der Somali ihre Arbeit niederlegen; und das, obwohl nur 55 % der Bevölkerung überhaupt am Arbeitsmarkt teilnimmt. 78 % der Haushalte berichteten über einen Rückgang des Einkommens (WB 6.2021, S. 23).

Internationale und nationale Flüge operieren uneingeschränkt. Ankommende müssen am Aden Adde International Airport in Mogadischu und auch am Egal International Airport in Hargeysa einen negativen Covid-19-Test vorweisen, der nicht älter als drei Tage ist. Wie in Mogadischu mit Personen umgegangen wird, welche diese Vorgabe nicht erfüllen, ist unbekannt. In Hargeysa werden Personen ohne Test auf eigene Kosten in eine von der Regierung benannte Unterkunft zur zweiwöchigen Selbstisolation geschickt. Die Landverbindungen zwischen Dschibuti und Somaliland wurden wieder geöffnet, der Hafen in Berbera ist in Betrieb (GW 11.6.2021).

Restaurants, Hotels, Bars und Geschäfte sind offen, es gelten Hygienemaßnahmen und solche zum Social Distancing. Die Maßnahmen außerhalb Mogadischus können variieren. Es kann jederzeit geschehen, dass Behörden Covid-Maßnahmen kurzfristig verschärfen (GW 11.6.2021).

Quellen:

AAG - Anadolu Agency [Türkei] (26.2.2021): Turkish Red Crescent donates 10 ventilators to Somalia, https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-red-crescent-donates-10-ventilators-to-somalia/2158421 , Zugriff 1.3.2021

ACDC - African Union Center for Disease Control and Prevention (27.6.2021): Africa CDC Dashbord Covid-19, https://africacdc.org/covid-19/ , Zugriff 1.7.2021

AI - Amnesty International (18.8.2021): "We just watched COVID-19 patients die": COVID-19 exposed Somalia's weak healthcare system but debt relief can transform it [AFR 52/4602/2021], https://www.ecoi.net/en/file/local/2058478/AFR5246022021ENGLISH.pdf , Zugriff 27.8.2021

BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Deutschland] (16.8.2021): Briefing Notes, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw33-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=4 , Zugriff 27.8.2021

DEVEX / Sara Jerving (13.8.2020): Stigma and weak systems hamper the Somali COVID-19 response, https://www.devex.com/news/stigma-and-weak-systems-hamper-the-somali-covid-19-response-97895 , Zugriff 12.10.2020

GW - GardaWorld (11.6.2021): Somalia: Somalia: Authorities maintaining COVID-19 restrictions largely unchanged as of June 11 /update 13, https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/489466/somalia-authorities-maintaining-covid-19-restrictions-largely-unchanged-as-of-june-11-update-13 , Zugriff 1.7.2021

HIPS - The Heritage Institute for Policy Studies (2021): State of Somalia Report 2020, Year in Review, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SOS-REPORT-2020-Final-2.pdf , Zugriff 12.2.2021

IPC - Integrated Food Security Phase (3.2021): Somalia – IPC Acute Food Insecurity and Acute Malnutrition Analysis January-June 2021, https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-ipc-acute-food-insecurity-and-acute-malnutrition-analysis-january-june , Zugriff 9.3.2021

PGN - Political Geography Now (2.2021): Somalia Control Map & Timeline - February 2021, per e-Mail, mit Zugriffsberechtigung verfügbar auf: https://www.polgeonow.com/2021/02/somalia-control-map-2021.html

PGN - Political Geography Now (10.2020): Somalia Control Map & Timeline - October 2020, per e-Mail, mit Zugriffsberechtigung verfügbar auf: https://www.polgeonow.com/2020/10/somalia-map-of-al-shabaab-control.html

PTC - Pharmaceutical Technology.com (14.10.2021): Covid-19 Vaccination Tracker, Latest news, statistics, daily rates and updates, https://www.pharmaceutical-technology.com/covid-19-vaccination-tracker/ , Zugriff 15.10.2021

RE - Radio Ergo (25.2.2021): No masks, gloves or oxygen in Mogadishu hospital, says grieving husband who lost pregnant wife to COVID19, https://radioergo.org/en/2021/02/25/no-masks-gloves-or-oxygen-in-mogadishu-hospital-says-grieving-husband-who-lost-pregnant-wife-to-covid19/ , Zugriff 10.3.2021

Reuters (30.9.2021): Somalia opens first public oxygen plant to help treat COVID-19 amid severe shortage, https://www.reuters.com/world/the-great-reboot/somalia-opens-first-public-oxygen-plant-help-treat-covid-19-amid-severe-shortage-2021-09-30/ , Zugriff 11.10.2021

Sahan - Sahan / Mogadishu Times (11.3.2021): The Somali Wire Issue No. 100, per e-Mail, Originallink auf Somali: http://mogtimes.com/articles/41259/Sawirro-Dahabshiil-Group-oo-ka-jawaabtay-baaqii-DF-kuna-wareejisay-Oxygen

Sahan - Sahan / Somali Wire Team (25.2.2021c): Editor’s Pick – COVID-19 has not been prevented, it is used as a political weapon, in: The Somali Wire Issue No. 87, per e-Mail

Sahan - Sahan / Hiiraan Online (16.2.2021b): The Somali Wire Issue No. 83, per e-Mail, Originallink auf Somali: https://www.hiiraan.com/news/2021/Feb/wararka_maanta15-176705.htm

STC - Safe the Children (4.2.2021): 840,000 children going hungry as Somalia declares state of emergency over locust invasion, https://www.savethechildren.net/news/840000-children-going-hungry-somalia-declares-state-emergency-over-locust-invasion , Zugriff 3.3.2021

UC - University of Cambridge (13.6.2021): Lockdowns, lives and livelihoods: the impact of COVID-19 and public health responses to conflict affected populations - a remote qualitative study in Baidoa and Mogadishu, Somalia, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/s13031-021-00382-5.pdf , Zugriff 30.6.2021

UNFPA - UN Population Fund (12.2020): COVID-19 Socio-Economic Impact Assessment for Puntland, https://somalia.unfpa.org/en/publications/covid-19-socio-economic-impact-assessment-puntland , Zugriff 11.3.2021

UNOCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (7.2021): Somalia Humanitarian Bulletin, July 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2058109/Somalia_+Humanitarian+Bulletin_July+2021_Final.pdf , Zugriff 27.8.2021

UNSC - UN Security Council (10.8.2021): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2021/723], https://www.ecoi.net/en/file/local/2058501/S_2021_723_E.pdf , Zugriff 27.8.2021

UNSC - UN Security Council (19.5.2021): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2021/485], https://www.ecoi.net/en/file/local/2052226/S_2021_485_E.pdf , Zugriff 21.6.2021

UNSC - UN Security Council (13.11.2020): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2020/1113], https://www.ecoi.net/en/file/local/2041334/S_2020_1113_E.pdf , Zugriff 2.12.2020

UNSC - UN Security Council (13.8.2020): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2020/798], https://www.ecoi.net/en/file/local/2036555/S_2020_798_E.pdf , Zugriff 9.10.2020

WB - Weltbank (6.2021): Somalia Economic Update. Investing in Health to Anchor Growth, http://documents1.worldbank.org/curated/en/926051631552941734/pdf/Somalia-Economic-Update-Investing-in-Health-to-Anchor-Growth.pdf , Zugriff 15.9.2021

Binnenflüchtlinge (IDPs) und Flüchtlinge

Süd-/Zentralsomalia, Puntland

Letzte Änderung: 21.10.2021

Die somalische Regierung arbeitet mit dem UNHCR und IOM zusammen, um Flüchtlinge, zurückkehrende Flüchtlinge, Asylwerber, Staatenlose und andere relevante Personengruppen zu unterstützen. Der UNHCR setzt sich für den Schutz von IDPs ein und gewährt etwas an finanzieller Unterstützung (USDOS 30.3.2021, S. 21f).

IDP-Zahlen: Schon vor dem Jahr 2016 gab es – v.a. in Süd-/Zentralsomalia – mehr als 1,1 Millionen IDPs. Viele davon waren im Zuge der Hungersnot 2011 geflüchtet und danach nicht mehr in ihre Heimat zurückgekehrt. Weitere 1,6 Millionen sind ab 2016 hinzugekommen, auch sie sind in erster Linie wegen der Dürre geflohen (OXFAM 6.2018, S. 5). Die Gesamtzahl an IDPs belief sich 2020 auf rund 2,7 Millionen Menschen, die Zahl an im Jahr 2020 neu Vertriebenen betrug mehr als 893.000 Personen. Die meisten davon waren wegen Überflutungen vertrieben worden (716.000) (USDOS 30.3.2021, S. 21; vgl. IPC 3.2021, S. 3). Im Zeitraum Juli-Dezember 2020 betrug der Anteil jener, die wegen eines Mangels an Lebensgrundlage oder wegen Unsicherheit und Konflikt vertrieben wurden, jeweils 14 % (IPC 3.2021, S. 3). Im ersten Halbjahr 2021 sind 359.000 Menschen durch Unsicherheit vertrieben worden (Vergleichszeitraum 2020: 134.000); durch Dürre 68.000 (45.000); durch Überflutungen 56.500 (453.200) (UNHCR 14.7.2021). Von Überflutungen waren v.a. Jowhar und Belet Weyne betroffen. 207.000 der im Jahr 2021 durch Unsicherheit Vertriebenen flohen temporär aus und innerhalb von Mogadischu, als es dort im April 2021 zu Zusammenstößen in Zusammenhang mit den Wahlen gekommen war (UNSC 10.8.2021, Abs. 51ff). Rund 1,7 der 2,7 Millionen IDPs sind Kinder (USDOS 30.3.2021, S. 34).

Es gibt ca. 2.300 IDP-Lager und -Siedlungen (UNSC 13.11.2020, Abs. 52), nach anderen Angaben sogar knapp 3.000 (UNOCHA 1.2021, S. 4). Alleine aus Baidoa werden 483 IDP-Ansiedlungen berichtet (UNOCHA 31.3.2020, S. 3). Die Migration vom Land in die Stadt hat zu einem ernormen und unregulierten Städtewachstum geführt. Hinsichtlich der IDP-Zahlen müssen zwei Faktoren berücksichtigt werden: Einerseits gibt es für Somalia keine Zahlen zur "normalen" Urbanisierung. Andererseits werden in der Regel nur jene IDPs gezählt, die in Lagern wohnen. Mitglieder großer Clans kommen aber üblicherweise bei Verwandten unter und leben daher nicht in Lagern (ACCORD 31.5.2021, S. 16/26f).

Zwangsräumungen, die IDPs und die arme Stadtbevölkerung betrafen, bleiben ein großes Problem. Im Jahr 2020 waren davon 150.000 Menschen betroffen, zwei Drittel davon im Großraum Mogadischu und außerdem v.a. auch in Baidoa und Kismayo (AA 18.4.2021, S. 21). Bewohner von Lagern leben daher in ständiger Ungewissheit, da sie immer eine Zwangsräumung befürchten müssen (FIS 7.8.2020, S. 37). Die Mehrheit der IDPs zog in der Folge in entlegene und unsichere Außenbezirke der Städte, wo es lediglich eine rudimentäre bzw. gar keine soziale Grundversorgung gibt (AA 18.4.2021, S. 21).

Organisationen wie IOM versuchen, durch eine Umsiedlung von IDPs auf vorbereitete Grundstücke einer Zwangsräumung zuvorzukommen. So wurden z.B. in Baidoa 2019 1.000 IDP-Haushalte aus 15 Lagern auf mit der Stadtverwaltung abgestimmte Grundstücke umgesiedelt (IOM 25.6.2019; vgl. RD 27.6.2019). Dort wurden zuvor Latrinen, Wasserversorgung, Straßenbeleuchtung und andere Infrastruktur installiert. Auch zwei Polizeistationen wurden gebaut. Den IDPs wurden außerdem Gutscheine für Baumaterial zur Verfügung gestellt (IOM 25.6.2019. Auch die UN versuchen, Land für IDPs zu pachten (UNSC 13.11.2020, Abs. 52). Generell befinden sich derartige Relocation Areas am Stadtrand oder sogar weit außerhalb der jeweiligen Stadt. Allerdings bieten diese Lager wesentlich bessere Unterkünfte - etwa Häuser aus Wellblech oder sogar Stein (ACCORD 31.5.2021, S. 21).

Rechtliche Lage: Ende 2019 hat die Bundesregierung die Konvention der Afrikanischen Union zum Schutz von IDPs ratifiziert. Die Regionalverwaltung von Benadir (BAR) hat ein Büro für nachhaltige Lösungen für IDPs geschaffen. Auch eine nationale IDP-Policy wurde angenommen. Im Jänner 2020 präsentierte die BAR eine Strategie für nachhaltige Lösungen (UNOCHA 6.2.2020, S. 4; vgl. RI 12.2019, S. 11f). Auch auf Bundesebene wurde ein Rahmen für nachhaltige Lösungen geschaffen (USDOS 30.3.2021, S. 22). Diesbezüglich wurden nationale Richtlinien zur Räumung von IDP-Lagern erlassen. Insgesamt sind dies wichtige Schritte, um die Rechte von IDPs zu schützen und nachhaltige Lösungen zu ermöglichen (RI 12.2019, S. 4).

Menschenrechte: IDPs sind andauernden schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, ihre besondere Schutzlosigkeit und Hilfsbedürftigkeit werden von allerlei nichtstaatlichen – aber auch staatlichen – Stellen ausgenutzt und missbraucht. Schläge, Vergewaltigungen, Abzweigung von Nahrungsmittelhilfen, Bewegungseinschränkung und Diskriminierung aufgrund von Clanzugehörigkeit sind an der Tagesordnung (AA 18.4.2021, S. 21); es kommt auch zu Vertreibungen und sexueller Gewalt (HRW 14.1.2020). Dies trifft in erster Linie Bewohner von IDP-Lagern – in Mogadischu v.a. jene IDPs, die nicht über Clanbeziehungen in der Stadt verfügen (FIS 7.8.2020, S. 36). Weibliche und minderjährige IDPs sind hinsichtlich einer Vergewaltigung besonders gefährdet (USDOS 30.3.2021, S. 22; vgl. HRW 14.1.2020; AA 18.4.2021, S. 15). Zu den Tätern gehören bewaffnete Männer und Zivilisten (HRW 14.1.2020). Für IDPs in Lagern gibt es keinen Rechtsschutz, und es gibt in Lagern auch keine Polizisten, die man im Notfall alarmieren könnte (FIS 7.8.2020, S. 36).

Versorgung: In Mogadischu sind die Bedingungen für IDPs in Lagern hart. Oft fehlt es dort an simplen Notwendigkeiten, wie etwa Toiletten (FIS 7.8.2020, S. 36). Landesweit fehlen in 80 % der IDP-Lager Wasserstellen – v.a. in Benadir, dem SWS und Jubaland (UNOCHA 1.2021, S. 5). Die Rate an Unterernährung ist hoch, der Zugang zu grundlegenden Diensten eingeschränkt (RI 12.2019, S. 9). Es mangelt ihnen zumeist an Zugang zu genügend Lebensmitteln und akzeptablen Unterkünften (ÖB 3.2020, S. 12). Allerdings ist der Zustand von IDP-Lagern unterschiedlich. Während die neueren meist absolut rudimentär sind, verfügen ältere Lager üblicherweise über grundlegende Sanitär-, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen (FIS 7.8.2020. S. 36). Oft wurde dort auch eine Nachbarschaftshilfe aufgebaut (ACCORD 31.5.2021, S. 23). Trotzdem werden noch weniger Kinder von IDPs eingeschult, als es schon bei anderen Kindern der Fall ist (USDOS 30.3.2021, S. 33f).

Unterstützung: Die EU unterstützte über das Programm RE-INTEG Rückkehrer, IDPs und Aufnahmegemeinden. Dafür wurden 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt [siehe dazu Kapitel Rückkehrspezifische Grundversorgung] (EC o.D.). Damit wurde unter anderem für 7.000 Familien aus 54 IDP-Lagern in Baidoa Land beschafft, welches diesen permanent als Eigentum erhalten bleibt, und auf welchem sie siedeln können. Insgesamt hat die EU mit ähnlichen Programmen bisher 60.000 Menschen helfen können (EC 13.7.2019). Die Weltbank stellt für fünf Jahre insgesamt 112 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Mit diesem Geld soll die städtische Infrastruktur verbessert werden, wovon sowohl autochthone Stadtbewohner als auch IDPs profitieren sollen (RI 12.2019, S. 18f). Andere Programme für nachhaltige Lösungen werden von UN-HABITAT, dem Norwegian Refugee Council und der EU finanziert oder geführt (RI 12.2019, S. 9). UNSOM hat mit der somalischen Regierung ein Drei-Jahres-Programm begonnen, das ausschließlich auf IDPs abzielt. Mit diesem Programm namens Saameynta sollen für IDPs in Baidoa, Bossaso und Belet Weyne dauerhafte Lösungen gefunden und geschaffen werden. 100.000 IDPs sollen ordentlich angesiedelt und mit sozialen Diensten und Arbeitsmöglichkeiten versehen werden (UNSOM 31.1.2021). Im März 2021 konnte IOM knapp 7.000 IDPs aus Baidoa in das IDP-Lager Barwaaqo übersiedeln, wo schon 2019 mehr als 6.000 IDPs angesiedelt worden waren. Das Land für dieses Lager wurde von der Lokalverwaltung zur Verfügung gestellt. In Barwaaqo bekommen Familien ein Stück Land, auf dem eine Unterkunft errichtet und ein Garten betrieben werden kann. Die Familien erhalten zudem finanzielle Unterstützung. Zwei Jahre nach der Umsiedlung erhalten die Familien dann auch Rechtsanspruch auf den von ihnen genutzten Grund (IOM 9.3.2021a).

Die Situation von IDPs in Puntland wird von NGOs als durchaus positiv beschrieben, sie können z. B. geregelter Tätigkeit nachgehen (ÖB 3.2020, S. 12). Es gibt Anzeichen dafür, dass in Puntland aufhältige IDPs aus anderen Teilen Somalias dort permanent bleiben können und dieselben Rechte genießen, wie die ursprünglichen Einwohner (LIFOS 9.4.2019, S. 9).

Flüchtlinge: Somalia ist ein äußerst unattraktives Zufluchtsland für Asylsuchende. Die Zahl ausländischer Flüchtlinge wird als sehr gering eingeschätzt und beschränkte sich in der Vergangenheit im Wesentlichen auf ethnische Somali aus dem äthiopischen Somali Regional State. Die Zahl an Asylsuchenden aus dem Jemen und aus Syrien hat zugenommen. Auch aus dem äthiopischen Tigray kommen Flüchtlinge. Insgesamt handelt es sich um etwa 24.000 Menschen, sie halten sich v.a. in Somaliland und Puntland auf (AA 18.4.2021, S. 21). Asylwerbern aus dem Jemen wird prima facie der Asylstatus zuerkannt (USDOS 30.3.2021, S. 22). Der UNHCR betreibt ein Unterstützungs- und Integrationsprogramm zur möglichst schnellen Eingliederung von Flüchtlingen in das öffentliche Leben (AA 18.4.2021, S. 21).

Quellen:

AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (18.4.2021): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Bundesrepublik Somalia, https://www.ecoi.net/en/file/local/2050118/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%Bcber_die_asyl-_und_abschieberelevante_Lage_in_der_Bundesrepublik_Somalia_%28Stand_Januar_2021%29%2C_18.04.2021.pdf , Zugriff 23.4.2021

ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation / Höhne, Markus / Bakonyi, Jutta (31.5.2021): Somalia - Al-Schabaab und Sicherheitslage; Lage von Binnenvertriebenen und Rückkehrer·innen [sic]; Schutz durch staatliche und nicht-staatliche Akteure; Dokumentation zum COI-Webinar mit Markus Höhne und Jutta Bakonyi am 5. Mai 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2052555/20210531_COI-Webinar+Somalia_ACCORD_Mai+2021.pdf , Zugriff 28.6.2021

EC - European Commission (13.7.2019): 7,000 Displaced Families in Baidoa Have A New Home, https://reliefweb.int/report/somalia/7000-displaced-families-baidoa-have-new-home , Zugriff 29.1.2021

EC - European Commission (o.D.): EU Emergency Trust Fund for Africa – RE-INTEG, https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/horn-africa/somalia/re-integ-enhancing-somalias-responsiveness-management-and-reintegration_en , Zugriff 29.1.2021

FIS - Finnish Immigration Service [Finnland] (7.8.2020): Somalia: Fact-Finding Mission to Mogadishu in March 2020, https://migri.fi/documents/5202425/5914056/Somalia+Fact-Finding+Mission+to+Mogadishu+in+March+2020.pdf/2f51bf86-ac96-f34e-fd02-667c6ae973a0/Somalia+Fact-Finding+Mission+to+Mogadishu+in+March+2020.pdf?t=1602225617645 , Zugriff 17.3.2021

HRW - Human Rights Watch (14.1.2020): World Report 2020 – Somalia, https://www.ecoi.net/de/dokument/2022682.html , Zugriff 16.1.2020

IOM - Internationale Organisation für Migration (9.3.2021a): IOM Somalia Relocates Nearly 7,000 Internally Displaced Persons Facing Eviction, https://www.iom.int/news/iom-somalia-relocates-nearly-7000-internally-displaced-persons-facing-eviction , Zugriff 11.3.2021

IOM - Internationale Organisation für Migration (25.6.2019): In Somalia, IOM Begins Relocating Families at Risk of Eviction, https://www.iom.int/news/somalia-iom-begins-relocating-families-risk-eviction , Zugriff 29.1.2021

IPC - Integrated Food Security Phase (3.2021): Somalia – IPC Acute Food Insecurity and Acute Malnutrition Analysis January-June 2021, https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-ipc-acute-food-insecurity-and-acute-malnutrition-analysis-january-june , Zugriff 9.3.2021

LIFOS - Lifos/Migrationsverket [Schweden] (9.4.2019): Somalia - Folkbokförning, medborgarskap och identitetshandlngar, https://www.ecoi.net/en/file/local/2007147/190423300.pdf , Zugriff 17.3.2021

ÖB - Österreichische Botschaft Nairobi [Österreich] (3.2020): Asylländerbericht Somalia, https://www.ecoi.net/en/file/local/2042214/%C3%96B+2020-03-00.pdf , Zugriff 21.1.2021

OXFAM / REACH (6.2018): Drought, Displacement and Livelihoods in Somalia/Somaliland. Time for gender-sensitive and protection-focused approaches, http://regionaldss.org/wp-content/uploads/2018/07/bn-somalia-somaliland-drought-displacement-protection-280618-en-002.pdf , Zugriff 26.1.2021

RD - Radio Dalsan (27.6.2019): UN relocates 3,900 IDPs to new sites in Somalia, https://www.radiodalsan.com/en/2019/06/27/un-relocates-3900-idps-to-new-sites-in-somalia/ , Zugriff 29.1.2021

RI - Refugees International (12.2019): Durable Solutions in Somalia, Moving from Policies to Practice for IDPs in Mogadishu, https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/5dfa4e11ba6ef66e21fbfd17/1576685091236/Mark+-+Somalia+-+2.0.pdf , Zugriff 28.1.2021

UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (14.7.2021): Somalia - Internal Displacements Monitored by Protection & Return Monitoring Network (PRMN) - June 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2056012/UNHCR_Somalia_PRMN_InternalDisplacements_June_2021.pdf , Zugriff 20.7.2021

UNOCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (1.2021): Somalia Humanitarian Bulletin, January 2021, https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-humanitarian-bulletin-january-2021-enso , Zugriff 9.3.2021

UNOCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (31.3.2020): Somalia Humanitarian Bulletin, 1-31 March 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2027648/March+2020+Humanitarian+Bulletin-Final+%281%29.pdf , Zugriff 8.4.2020

UNOCHA - UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (6.2.2020): Somalia Humanitarian Bulletin, 1 January – 6 February 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2024797/January+2020+Humanitarian+Bulletin+eo+rev+M.pdf , Zugriff 20.2.2020

UNSC - UN Security Council (10.8.2021): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2021/723], https://www.ecoi.net/en/file/local/2058501/S_2021_723_E.pdf , Zugriff 27.8.2021

UNSC - UN Security Council (13.11.2020): Situation in Somalia; Report of the Secretary-General [S/2020/1113], https://www.ecoi.net/en/file/local/2041334/S_2020_1113_E.pdf , Zugriff 2.12.2020

UNSOM - United Nations Assistance Mission in Somalia (31.1.2021): On visit to Baidoa, Humanitarian Coordinator Highlights Needs for ‘Long-term Durable Solutions’ for Internally Displaced Persons, https://unsom.unmissions.org/visit-baidoa-humanitarian-coordinator-highlights-needs-%E2%80%98long-term-durable-solutions%E2%80%99-internally , Zugriff 3.3.2021

USDOS - US Department of State [USA] (30.3.2021): Country Report on Human Rights Practices 2020 – Somalia, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/SOMALIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf , Zugriff 6.4.2021

Somaliland

Letzte Änderung: 21.10.2021

Somaliland kooperiert mit dem UNHCR und IOM, um Flüchtlingen, zurückkehrenden Flüchtlingen, Asylwerbern, Staatenlosen und anderen relevanten Personengruppen Unterstützung zukommen zu lassen (USDOS 30.3.2021, S. 22). Im September 2020 befanden sich 22.719 registrierte Asylwerber und Flüchtlinge in Somalia, mehr als die Hälfte davon in Somaliland. Diese stammen nahezu zur Gänze aus Äthiopien und dem Jemen (UNHCR 25.10.2020b).

Die relative Sicherheit in Somaliland hat aus Süd-/Zentralsomalia zahlreiche Menschen angezogen, auch wenn dort kein staatlicher Schutz besteht. IDPs sind von willkürlichen Verhaftungen und Diskriminierung betroffen (ÖB 3.2020, S. 19). Während von IDPs im Rest Somalias bewaffnete Gruppen und Milizen als Hauptverursacher von Unsicherheit genannt werden, finden diese in Somaliland kaum Erwähnung. Dort werden als Täter Kriminelle und Familienangehörige genannt. In Somaliland erwähnen weibliche IDPs auch nicht, dass sie im Lager besonderen Risiken sexueller Gewalt ausgesetzt wären (OXFAM 6.2018, S. 7f). Somaliland hat eine eigene Policy für IDPs verfasst (OXFAM 6.2018, S. 5).

Anfang Oktober 2021 hat Somaliland aus Südsomalia stammende Flüchtlinge aus der Stadt Laascaanood abgeschoben. Gemäß Angaben von Ältesten der Stadt handelte es sich bei den Deportierten in erster Linie um Personen aus dem South West State, die schon seit vielen Jahren in Somaliland ansässig waren (SD 4.10.2021) – manche davon schon seit 20 Jahren (APAN 6.10.2021). Insgesamt wurden 700 Personen nach Puntland deportiert (SD 4.10.2021), nach anderen Angaben waren es mindestens 1.000 (APAN 6.10.2021) oder sogar 3.000 (Sahan 8.10.2021a). Puntland erklärt, 758 deportierte Frauen, Männer und Kinder mit Nahrung und Gesundheitsdiensten versorgt zu haben. Die meisten Menschen wurden nach Galkacyo gebracht (GO 4.10.2021). Somaliland hat weitere Deportationen – diesmal aus Ceerigaabo – angeordnet. In diesem Fall wurde den somalischen Staatsbürgern, die aus dem SWS stammen, 15 Tage Zeit eingeräumt (SD 7.10.2021). Somaliland hat die Aktion mit Sicherheitsbedenken argumentiert. Die UN haben die Deportation verurteilt (APAN 6.10.2021).

Die für Flüchtlinge verantwortliche National Displacement and Refugee Agency arbeitet mit dem UNHCR zusammen. Kosten für medizinische Behandlung von Flüchtlingen werden vom UNHCR getragen. Alleine am Hargeysa Group Hospital werden im Durchschnitt täglich 25 Flüchtlinge behandelt. Flüchtlingskinder können kostenlos eine öffentliche Schule besuchen. Flüchtlinge dürfen in Somaliland arbeiten (UNHCR 29.10.2018).

Quellen:

APAN - Agence de Presse Africaine News (6.10.2021): UN frowns on deportations from Somaliland, http://apanews.net/en/news/un-frowns-on-deportations-from-somaliland/ , Zugriff 8.10.2021

GO - Garowe Online (4.10.2021): Puntland resettles Las Anod eviction victims, https://www.garoweonline.com/en/news/puntland/somalia-puntland-resettles-las-anod-eviction-victims , Zugriff 8.10.2021

ÖB - Österreichische Botschaft Nairobi [Österreich] (3.2020): Asylländerbericht Somalia, https://www.ecoi.net/en/file/local/2042214/%C3%96B+2020-03-00.pdf , Zugriff 21.1.2021

OXFAM / REACH (6.2018): Drought, Displacement and Livelihoods in Somalia/Somaliland. Time for gender-sensitive and protection-focused approaches, http://regionaldss.org/wp-content/uploads/2018/07/bn-somalia-somaliland-drought-displacement-protection-280618-en-002.pdf , Zugriff 26.1.2021

Sahan - Sahan / Puntland Post (8.10.2021a): The Somali Wire Issue No. 245, per e-Mail, Originallink auf Somali: https://puntlandpost.net/2021/10/07/waan-waantii-u-dambaysay-ee-laga-dhex-waday-galmudug-iyo-ahlusuna-oo-fashilantay/

SD - Somali Dispatch (7.10.2021): Somaliland doubles down and orders the explosion of Southerners from Erigavo, https://www.somalidispatch.com/latest-news/somaliland-doubles-down-and-orders-the-explosion-of-southerners-from-erigavo/ , Zugriff 12.10.2021

SD - Somali Dispatch (4.10.2021): Some Las Anod Traditional leaders not satisfied with deportations, https://www.somalidispatch.com/latest-news/some-las-anod-traditional-leaders-not-satisfied-with-deportations/ , Zugriff 8.10.2021

UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (25.10.2020b): Fact Sheet; Somalia; 1 - 30 September 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2041035/UNHCR_Somalia_Factsheet_Sep_2020.pdf , Zugriff 2.12.2020

UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (29.10.2018): Shared services help refugees and locals coexist in Somaliland, https://www.unhcr.org/afr/news/stories/2018/10/5bd6c1014/shared-services-help-refugees-and-locals-coexist-in-somaliland.html , Zugriff 26.1.2021

USDOS - US Department of State [USA] (30.3.2021): Country Report on Human Rights Practices 2020 – Somalia, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/SOMALIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf , Zugriff 6.4.2021

Grundversorgung/Wirtschaft

Süd-/Zentralsomalia, Puntland

Wirtschaft und Arbeit

Letzte Änderung: 21.10.2021

Die somalische Wirtschaft hat mit dem dreifachen Schock aus Covid-19, einer Heuschreckenplage und Überschwemmungen zu kämpfen. Dabei hat sich die Wirtschaft als resilienter erwiesen, als zuvor vermutet: Ursprünglich war für 2020 ein Rückgang des BIP um 2,5 % prognostiziert worden (UNSC 13.11.2020, Abs. 17), tatsächlich sind es dann nur minus 0,4 % geworden (UNSC 10.8.2021, Abs. 17). Für 2021 wird ein Wachstum von 2,4 %, für 2022 eines von 3,2 % prognostiziert (WB 6.2021, S. 20).

Eine der Triebfedern der wirtschaftlichen Entwicklung ist und bleibt die Diaspora – etwa durch Investitionen (v. a. in Mogadischu und anderen Städten) (BS 2018, S. 5/28; vgl. UNSC 17.2.2021, Abs. 19). Remissen stabilisieren auch weiterhin Haushalte und Betriebe (UNSC 13.11.2020, Abs. 17). Diese Rückflüsse sind 2020 im Vergleich zu 2019 noch einmal gestiegen (UNSC 17.2.2021, Abs. 19; vgl. WB 6.2021, S. 11f), nach Angaben einer anderen Quelle sind sie aufgrund der Pandemie zurückgegangen (IPC 3.2021, S. 2). Neben der Diaspora (VICE 1.3.2020) sind auch zahlreiche Agenturen der UN (etwa UN-Habitat, UNICEF, UNHCR) tatkräftig dabei, das Land wiederaufzubauen (ÖB 3.2020, S. 20).

Allerdings war das Wirtschaftswachstum schon in besseren Jahren für die meisten Somalis zu gering, als dass sich ihr Leben dadurch verbessern hätte können (UNSC 21.12.2018, S. 4), die Bevölkerung wuchs schneller als das BIP. Das Pro-Kopf-Einkommen beträgt 500 US-Dollar (BS 2020, S. 30). Zusätzlich bleibt die somalische Wirtschaft im Allgemeinen weiterhin fragil. Dies hängt mit der schmalen Wirtschaftsbasis zusammen. Die Mehrheit der Bevölkerung ist von Landwirtschaft und Fischerei abhängig und dadurch externen und Umwelteinflüssen besonders ausgesetzt (ÖB 3.2020, S. 15). Die Viehwirtschaft macht rund 60 % des BIP und 80 % der Exporte aus (BS 2020, S. 25/30). Die Exporte – vor allem von Vieh – sind im ersten Halbjahr 2020 um 22 % zurückgegangen (UNSC 13.11.2020, Abs. 17; vgl. UNSC 10.8.2021, Abs. 17). Dadurch stieg das Außenhandelsdefizit (UNSC 10.8.2021, Abs. 17). Das BIP/Kopf ist 2020 mit 302 US-Dollar fast auf den Stand von 2013 gesunken (WB 6.2021, S. 2). Außerdem behindern al Shabaab und andere nichtstaatliche Akteure kommerzielle Aktivitäten in Bakool, Bay, Gedo und Hiiraan und unterbinden die Leistung humanitärer Hilfe (USDOS 30.3.2021, S. 21). Insgesamt sind zuverlässige Daten zur Wirtschaft schwierig bis unmöglich zu erhalten bzw. zu verifizieren (ÖB 3.2020, S. 2/15) bzw. sind vertrauenswürdige Daten kaum vorhanden (BS 2020, S. 30).

Staatshaushalt: Die Regierung ist stark abhängig von externer Hilfe. Ein Großteil der Regierungsausgaben wird durch externe Akteure bezahlt (ACCORD 31.5.2021, S. 29; vgl. BS 2020, S. 39). Alleine die offizielle Entwicklungshilfe betrug 2017 1,75 Milliarden US-Dollar – 26 % des BIP (BS 2020, S. 39). Aufgrund der fehlenden Kontrolle über das Territorium – aber auch hinsichtlich technischer Fähigkeiten – war die Regierung bisher nicht in der Lage, ein nationales Steuersystem aufzubauen. Selbst für grundlegende Staatsausgaben ist das Land auf externe Geber angewiesen (BS 2020, S. 36). Die eigenen Einnahmen betrugen 2016 nur rd. 113 Millionen US-Dollar (BS 2020, S. 27). Im Jahr 2021 sollen sie bereits 260 Millionen US-Dollar betragen. Der große Rest des Budgets entstammt bi- und multilateralen Quellen (SPA 18.3.2021). Aufgrund der Streitigkeiten um die Wahlen im Frühjahr 2021 hat die EU ihre finanzielle Unterstützung zurückbehalten. Dies hinterlässt im Budget ein großes Loch, viele Beamte können nicht bezahlt werden (Sahan 16.4.2021a). Zudem gingen im ersten Quartal 2021 - aufgrund der politischen Streitigkeiten und einer neuen Covid-19-Welle - die Steuereinnahmen um 13 % zurück (WB 6.2021, S. 19).

Das Staatsbudget 2021 beträgt 671 Millionen US-Dollar und hat sich damit seit 2019 (344 Millionen) fast verdoppelt. Ca. 164 Millionen US-Dollar sind für Verteidigung und Sicherheit vorgesehen (SPA 18.3.2021). Nach anderen Angaben entfallen darauf ca. 36 % der Staatsausgaben (HIPS 2020, S. 11) bzw. in den Jahren 2017 bis 2021 durchschnittlich 31 % (AI 18.8.2021, S. 19). Von den Bundesstaaten gelingt es neben Puntland nur Jubaland ein relevantes Maß an Einnahmen selbst zu generieren (WB 6.2021, S. 16).

Im Jahr 2020 wurde in Somalia ein Meilenstein erreicht. Endlich kann das Land wieder an internationalen Finanzinstitutionen partizipieren. Im März 2020 erklärte die Afrikanische Entwicklungsbank nach einer Einzahlung durch die EU und das Vereinigte Königreich, dass alle Schulden und Rückstände Somalias beglichen sind. Die Weltbank, der IMF und die Afrikanische Entwicklungsbank haben alle Zahlungsrückstände und Darlehen bereinigt und ihre Beziehungen mit Somalia nach 30 Jahren normalisiert. Ende März bewilligte der Internationale Währungsfonds einen dreijährigen Kreditplan zur Unterstützung des Nationalen Entwicklungsplans (HIPS 2021, S. 4/23).

Arbeitsmarkt: Es gibt kein nationales Mindesteinkommen. Ca. 95 % der Berufstätigen arbeiten im informellen Sektor (USDOS 30.3.2021, S. 40). In einer von Jahrzehnten des Konflikts zerrütteten Gesellschaft hängen die Möglichkeiten des Einzelnen generell sehr stark von seinem eigenen und vom familiären Hintergrund sowie vom Ort (Stadt-Land- und Nord-Süd-Gefälle) ab (BS 2020, S. 30). Generell zeigt vor allem die urbane Ökonomie in Somalia – allen voran in Mogadischu – eine Erholung. Es gibt einen Bau-Boom. Supermärkte, Restaurants und Geschäfte werden eröffnet (BS 2020, S. 25). Alleine der Telekom-Konzern Hormuud Telecom hat in den vergangenen Jahren tausende Arbeitsplätze geschaffen und beschäftigt heute mehr als 20.000 Frauen und Männer (RD 14.2.2021). In Puntland und Teilen Südsomalias – insbesondere Mogadischu – boomt der Bildungsbereich (BS 2020, S. 32).

Einerseits wird berichtet, dass die Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge und zurückkehrende Flüchtlinge in Süd-/Zentralsomalia limitiert sind. So berichten etwa Personen, die aus Kenia zurückgekehrt sind, über mangelnde Beschäftigungsmöglichkeiten (USDOS 30.3.2021, S. 23). Andererseits wird ebenso berichtet, dass die besten Jobs oft an Angehörige der Diaspora fallen – etwa wegen besserer Sprachkenntnisse (FIS 7.8.2020, S. 33f). Am Arbeitsmarkt spielen Clanverbindungen eine Rolle (USDOS 30.3.2021, S. 39). Gerade um eine bessere Arbeit zu erhalten, ist man auf persönliche Beziehungen und das Netzwerk des Clans angewiesen. Dementsprechend schwer tun sich IDPs, wenn sie vor Ort über kein Netzwerk verfügen; meist sind sie ja nicht Mitglieder der lokalen Gemeinde (FIS 7.8.2020, S. 33f). Männer, die vom Land in Städte ziehen, stehen oft vor der Inkompatibilität ihrer landwirtschaftlichen Kenntnisse mit den vor Ort am Arbeitsmarkt gegebenen Anforderungen (DI 6.2019, S. 22f; vgl. OXFAM 6.2018, S. 10). Die Zugezogenen tun sich schwer, eine geregelte Arbeit zu finden (OXFAM 6.2018, S. 10); außerdem wird der Umstieg von Selbstständigkeit auf abhängige Hilfsarbeit oft als Demütigung und Erniedrigung gesehen. Darum müssen gerade IDPs aus ländlichen Gebieten in die Lage versetzt werden, neue Fähigkeiten zu erlernen, damit sie etwa am informellen Arbeitsmarkt oder als Kleinhändler ein Einkommen finden. Dies geschieht auch teilweise (DI 6.2019, S. 22f). Generell finden Männer unter anderem auf Baustellen, beim Graben, Steinebrechen, Schuhputzen oder beim Khatverkauf eine Arbeit. Ein Großteil der Tätigkeiten ist sehr anstrengend und mitunter gefährlich. Außerdem wird von Ausbeutung und Unterbezahlung berichtet (OXFAM 6.2018, S. 10).

Programme, wie die von der EU finanzierte Dalbile-Youth-Initiative, sollen Abhilfe schaffen. Dieses Programm, in welches sechs Millionen Euro investiert werden, dient der Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit. Junge Menschen werden mit Fähigkeiten und Ressourcen ausgestattet, Start-ups mit bis zu 2.000 US-Dollar gefördert (UNFPA 2.3.2021b). UNFPA und die EU unterstützen in Puntland Start-ups von Jungunternehmern – etwa im Bereich Fischfang, Modedesign oder Hotellerie – mit Ausbildung, Know-how und finanziellen Mitteln. Das Programm läuft jedenfalls bis 2024 (UNSC 10.8.2021, Abs. 35).

Einkommen: Am Bau kann man beispielsweise als Träger arbeiten. Der Verdienst für eine derartige Tätigkeit beläuft sich auf rund 100 US-Dollar im Monat. Auch am Hafen gibt es Verdienstmöglichkeiten. In der Verwaltung sind nur wenige Stellen verfügbar, besser stellt sich die Situation bei Polizei und Armee dar. Viele Menschen leben vom Kleinhandel oder von ihrer Arbeit in Restaurants oder Teehäusern. Allerdings ist eine Arbeit in der Gastwirtschaft mit niedrigem Ansehen verbunden. Die Mehrheitsbevölkerung ist derartige Tätigkeiten sowie jene auf Baustellen äußerst abgeneigt. Dort finden sich vielmehr marginalisierte Gruppen – z.B. IDPs – die oft auch als Tagelöhner arbeiten. Weibliche IDPs arbeiten als Mägde, Hausangestellte oder Wäscherinnen. Manche verkaufen Früchte auf Märkten. Damit erzielen sie ein Einkommen von 1-2 US-Dollar pro Tag (FIS 7.8.2020, S. 33f). Von in der Reintegrationsphase befindlichen ehemaligen Angehörigen der al Shabaab wurden im September 2017 folgende Berufe genannt: Köhler; Hilfsarbeiter am Bau in Dayniile (10 Tage pro Monat; 10 US-Dollar pro Tag); Koranlehrer am Vormittag in Dayniile (120 US-Dollar pro Monat); Rickshaw-Fahrer; Transporteur mit einer Eselkarre (10-12 US-Dollar pro Tag); Transporteur mit einer Scheibtruhe (Khalil 1.2019, S. 30). Ärzte verdienen im Banadir-Hospital 1.500-2.000 US-Dollar, Krankenschwestern 400-600 US-Dollar (FIS 5.10.2018, S. 36); nach anderen Angaben verdienen Krankenschwestern nur 200-300 US-Dollar (AI 18.8.2021, S. 17). Ein angestellter Fahrer, der Güter und Personen von Hiiraan nach Galgaduud befördert, verdient 300 US-Dollar pro Monat, ein anderer, der selbständig Personen transportiert, rechnet auf dieser Strecke pro Fahrt mit einem Verdienst von 75 US-Dollar (RE 18.2.2021). Eine Fleischverkäuferin in Belet Weyne verdient 4-8 US-Dollar am Tag (RE 19.2.2021).

Arbeitslosenquote: Die Arbeitslosenquote ist landesweit hoch (USDOS 30.3.2021, S. 23), wobei es zu konkreten Zahlen unterschiedlichste Angaben gibt: Laut einer Quelle liegt die Erwerbsquote (labour force participation) bei Männern bei 58 %, bei Frauen bei 37 % (UNSC 21.12.2018, S. 4). Eine weitere Quelle erklärt im August 2016, dass 58 % der männlichen Jugendlichen (Altersgruppe 15-35) ökonomisch aktiv sind, während drei von zehn Jugendlichen arbeitslos sind (UNFPA 8.2016, S. 4). In einer anderen Quelle wird die Arbeitslosenrate für 2018 mit 14 % angeführt (BS 2020, S. 23); die Weltbank nennt 2021 eine Rate von 13,4 % (WB 6.2021, S. 29). Eine weitere Quelle nennt bei 15-24-Jährigen eine Quote von 48 % (OXFAM 6.2018, S. 22, FN8) und eine andere Quelle berichtet von einer Arbeitslosenquote von 47,4 % bei der erwerbstätigen Bevölkerung (ÖB 3.2020, S. 15). Eine aktuellere Quelle erklärt, dass 37,5% der arbeitsfähigen und arbeitssuchenden Frauen arbeitslos sind (SLS 6.4.2021). Bei einer Studie aus dem Jahr 2016 gaben hingegen nur 14,3 % der befragten Jugendlichen (Mogadischu 6 %, Kismayo 13 %, Baidoa 24 %) an, gegenwärtig arbeitslos zu sein. Dies kann auf folgende Gründe zurückzuführen sein: a) dass die Situation in diesen drei Städten anders ist als in anderen Teilen Somalias; b) dass die wirtschaftliche Entwicklung seit 2012 die Situation verbessert hat; c) dass es nun mehr Unterbeschäftigte gibt; d) dass die Definition von „arbeitslos“ unklar ist (z. B. informeller Sektor) (IOM 2.2016).

Die Arbeitslosigkeit - und damit auch die Armut - haben sich infolge der COVID-19-Pandemie verstärkt. 21 % mussten ihre Arbeit niederlegen; und das, obwohl nur 55 % der Bevölkerung überhaupt am Arbeitsmarkt teilnimmt. 78 % der Haushalte berichteten über einen Rückgang des Einkommens (WB 6.2021, S. 23).

[Zur Arbeitsmarktlage in Somalia gibt es kaum aktuelle Informationen.] In einer eingehenden Analyse hat UNFPA im Jahr 2016 Daten zur Ökonomie in der somalischen Gesellschaft erhoben. Dabei wird festgestellt, dass nur knapp die Hälfte der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter (15-64) überhaupt am Arbeitsleben teilnimmt. Der Rest ist „ökonomisch inaktiv“; in diese Gruppe fallen in erster Linie Hausfrauen, gefolgt von Schülern/Studenten, pensionierten oder arbeitsunfähigen Personen. Bei den ökonomisch Aktiven wiederum finden sich in allen Lebensbereichen deutlich mehr Männer (UNFPA 2016):

Ländlich: 68,8 % der Männer - 40,5 % der Frauen

Urban: 52,6 % der Männer - 24,6 % der Frauen

IDP-Lager: 55,2 % der Männer - 32,6 % der Frauen

Nomaden: 78,9 % der Männer - 55,6 % der Frauen (UNFPA 2016)

Aufgeschlüsselt für Puntland und Süd-/Zentralsomalia ergibt sich aus den UNFPA-Daten, dass dort 44,4 % der erwerbsfähigen Bevölkerung arbeiten. 11,4 % gelten als Arbeitssuchende. 44,2 % der Bevölkerung sind ökonomisch inaktiv. Als arbeitend werden in der Studie folgende Personen bezeichnet: jene, die in den der Erhebung vorangegangenen zwölf Monaten bezahlter Arbeit nachgegangen sind oder selbstständig waren. Darunter fällt auch unbezahlte (aber produktive) Arbeit in der Familie, bei welcher direkt Einkommen generiert wird (etwa Viehhüten, Arbeit am eigenen Ackerland; Wirtschaftstreibende, Dienstleister im eigenen Betrieb). Als arbeitslos werden jene Personen bezeichnet, die in diesen zwölf Monaten nach Arbeit gesucht haben und bereit sind, eine Arbeit anzunehmen (UNFPA 2016, S. 29):

[Es folgt eine Grafik]

In der gleichen Studie wurde der Status bzgl. Arbeit auch auf Geschlechter heruntergebrochen. Folglich sind in Puntland und Süd-/Zentralsomalia 13,8 % der Männer und 9 % der Frauen im Alter von 15-64 Jahren auf der Arbeitssuche, wohingegen 55,8 % der Männer und 32,9 % der Frauen einer Arbeit nachgehen (UNFPA 2016, S. 31):

[Es folgt eine Grafik]

Die große Masse der werktätigen Männer und Frauen in Puntland und Süd-/Zentralsomalia arbeitet in Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei (65,6 %). Der nächstgrößere Anteil an Personen arbeitet als Dienstleister oder im Handel (13,5 %) (UNFPA 2016, S. 36f):

[Es folgt eine Grafik]

[…]

Lebensunterhalt: Die Mehrheit der Bevölkerung lebt von Subsistenzwirtschaft, sei es als Kleinhändler, kleine Viehzüchter oder Bauern. Zusätzlich stellen Remissen für viele Menschen und Familien ein Grundeinkommen dar (BS 2020, S. 25). Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist direkt oder indirekt von der Viehzucht abhängig (UNOCHA 31.7.2019, S. 2; vgl. OXFAM 6.2018, S. 4). Die große Masse der werktätigen Männer und Frauen arbeitet in Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei (62,8 %). Der nächstgrößere Anteil an Personen arbeitet als Dienstleister oder im Handel (14,1 %). 6,9 % arbeiten in bildungsabhängigen Berufen (etwa im Gesundheitsbereich oder im Bildungssektor), 4,8 % als Handwerker, 4,7 % als Techniker, 4,1 % als Hilfsarbeiter und 2,3 % als Manager (UNFPA 2016, S. 22).